レシピノートの書き方

「なんだか、最近料理がマンネリ気味かも…」

「ネットで検索して作っても、また同じものを再現できない」

そんなふうに感じたことはありませんか?

毎日、家族のため、自分の健康のために作っている料理。けれどもレシピを記録せずに過ごしていると、せっかくの工夫や味の調整、盛りつけのアイデアがどこかへ消えていってしまいます。

そんなときに役立つのが「レシピノート」。文字通り、レシピを書き留めるノートです。

自分の言葉で、自分の料理を、自分のやり方で記録する――それだけで、料理という日常の中にちょっとした楽しさと達成感が生まれます。

書くことで“自分の味”が再現しやすくなり、「これ、あのときの味だ!」という嬉しさを何度も味わうことができます。

私自身も、結婚して家庭を持ってからレシピノートをつけ始めました。最初は簡単なメモのつもりでしたが、何冊か溜まってくるとまるで“わが家の料理年表”。

「これは子供が初めて完食した煮込みハンバーグの味」「これは祖母のレシピをアレンジした筑前煮」――そんな記録が、時間を超えて味の記憶を運んでくれるんです。

さらに、ネット検索では残せない、自分だけのオリジナルな記録になるというのもポイント。

調味料の量を“我が家基準”で書いたり、食材の入手しやすさでアレンジしたり、家族の嗜好に合わせて変えたポイントなどは、やっぱり自分の手で書き残すのが一番しっくりきます。

何より、ノートを開くたびに「またこの料理を作ってみようかな」という気持ちになれるのです。

レシピノートに使いたい道具・フォーマット

ノート選び

レシピノートをはじめるときにまず考えたいのが、「どんなノートを使うか?」ということ。

選び方に“正解”はありませんが、使いやすさや継続のしやすさを考えると、いくつかおすすめのポイントがあります。

・開きやすさ

調理中でも片手で開きやすい、無線綴じやリングタイプが便利です。とくにキッチンでノートを広げて使うことが多い方には、リングノートがおすすめ。

・書きやすさ

油や水が飛んでもページがめくりやすく、ペンのインクがにじみにくい紙質を選ぶと快適です。私は上質紙タイプを愛用しています。サラッとした書き心地で、ペン先がすべらずしっかり書けるところが気に入っています。

・サイズ感

A5~B5サイズは、キッチンにも置きやすく書きやすい絶妙なサイズ。日常使いにはこのくらいのサイズがちょうどよいでしょう。コンパクトに持ち歩きたい場合はA6や文庫サイズもおすすめです。

罫線の種類

ドット罫や方眼タイプは、材料リストや工程番号を整えて書きやすいので、見返したときに視線が迷いません。自由に書きたい方には無地タイプも人気です。

ちなみに私は、まっさらな方眼ノートに色分けした付箋やラベルを使って、料理ジャンルごとに章分けをしています。これが思いのほか見やすく、見返すたびに「いいアイデア書いてるじゃん」と自画自賛しています(笑)。

見やすさを高めるおすすめ文具

ノートをもっと見やすく、楽しくするために、文具の力を借りるのもおすすめです。

・色ペン

食材、工程、ポイントなどを色分けすることで、視覚的に読みやすくなります。例えば、赤=肉系、緑=野菜系、青=調理のコツなど、自分なりのルールを決めると便利です。

・付箋

あとで追加したい情報や、改善点などを書き足すときに便利です。見出しとして使って、カテゴリごとにインデックスを作ってもOK。

・シール

完成した料理がうまくできたときの“ごほうび”に、小さなシールを貼ってみてください。手帳感覚で気持ちも上がりますし、「これまた作りたいな」と思える目印になります。

インデックスラベル

料理ジャンル(和食・洋食・中華など)や季節、イベントごとに分けたいときに使えます。ノートの端に貼っておくと、パッと探せて時短にもつながりますよ。

道具をそろえすぎる必要はありませんが、気に入ったノートと文具で始めると、料理の記録もより楽しい時間になります。自分のスタイルに合った道具を見つけて、ぜひお気に入りの一冊を作ってみてくださいね。

レシピノートに書くべき7つの要素

レシピノートを書くときに「どんなことを書けばいいの?」と悩む方もいるかもしれません。

でも大丈夫。基本的な構成さえ押さえておけば、自分だけの味を再現するための“料理地図”がきちんと残せます。

私が実際に使っているレシピノートにも、必ず書いている“7つの要素”があります。これを軸にしておくと、見返したときに「あ、この料理ってこうだったよね」とスムーズに記憶がよみがえってきますよ。

ひとつずつ、丁寧にご紹介していきます。

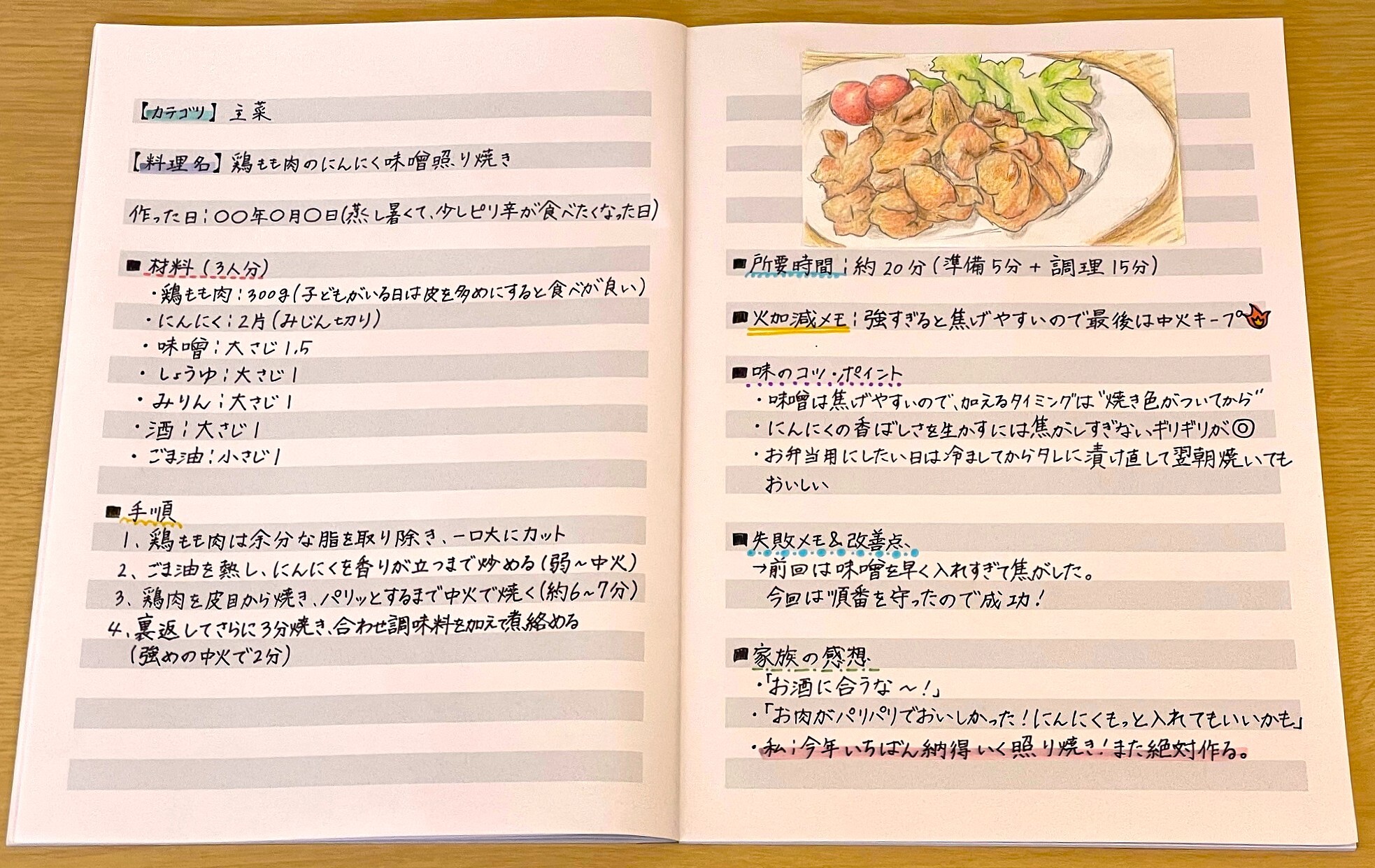

料理名】+カテゴリ(主菜/副菜/デザートなど)

まず一番大切なのが、料理名とカテゴリです。

当たり前に見えて、ここがあるだけで検索性がグッと高まります。

例えば「鶏肉のレモンクリーム煮(主菜)」というように、カテゴリを添えることで、献立を考えるときにも使いやすくなります。副菜を考えるときには「副菜」で絞って探せばいいし、ちょっと甘いものが欲しいときには「デザート」だけパラパラめくることも。

私はノートの左上にカテゴリ、中央に料理名を書くスタイルにしています。あとでノートを見返すときに、視線が自然と中央にいくので、ページが見やすくなるんです。

【材料と分量】買い物・調理がしやすい形で明記

次に大切なのが、材料と分量です。ここも「自分の使いやすい形」で書くことがポイント。

私はよく、以下のようにカテゴリー別に分けて記載しています。

・主な材料(肉・魚など)

・野菜類

・調味料

こうしておくと、買い物リストを作るときにも役立ちます。分量については「大さじ」「小さじ」のほか、グラム表記を使うことも多いですが、「我が家流」の目安も一緒に書いておくと便利。

例えば、

鶏もも肉 300g(大人2人+子供1人分。たっぷり食べたい日は350g)

しょうゆ 大さじ2(少し濃いめにすると子供の食いつきが◎)

こんなふうに、調整の目安や状況に応じた量も記録しておくと、使いまわしもしやすくなります。

【調理手順】手早く読めるように簡潔に&番号付きで

レシピの工程を書くときは、なるべく簡潔に、かつ手順を番号で分けるのがおすすめです。

例えば、

1.玉ねぎを薄切りにし、油で中火で炒める(5分程度)

2.しんなりしたら鶏肉を加え、全体に焼き色をつける

3.水・調味料を加えて煮込む(弱火で15分)

4.仕上げにレモン汁を加えてひと煮立ちさせる

このように数字で区切っておくと、料理中でも目線が迷いにくくなります。

私の失敗談ですが、手順を文章のようにダラダラ書いていた時期は、料理中に読み返すのが大変で、よく「えーと、どこまでやったっけ?」と手が止まってしまっていました。

番号付きに変えてからは、流れを見失わずに作れるようになりました。

【所要時間・火加減】時短や再現性を高める情報も

料理をするときに「どのくらい時間がかかるのか」「どの火加減なのか」は意外と重要です。

忙しい平日夜の料理など、時間の感覚がつかめると動きやすくなります。

所要時間は“トータル何分”でも良いですし、工程ごとに細かく書くのもOK。

例えば、

炒め時間5分→煮込み15分(弱火)

トータル:約25分(準備込み)

このように書いておくと、「今日は時間があるからこれにしよう」「これなら20分で作れるから大丈夫」と判断しやすくなります。

火加減についても「強火」「中火」「弱火」を丁寧に書くことで、火の通りや味のしみこみに差が出なくなります。

【味のポイント・コツ】「我が家流」の秘訣を残す

この項目が、レシピノートを「自分だけのレシピブック」にする最大の鍵です。

ネットにはない、あなたならではの“味のポイント”を自由に書いてください。

例えば、

・「しょうゆは最後に入れると香りが立っておいしい」

・「にんにくは焦がす直前まで炒めると風味アップ」

・「子供向けにはケチャップを少し追加すると食べやすくなる」

こういうメモは、次に作るときに「そうそう、これだった!」と感覚を呼び戻してくれます。

私も何度、「この一行があって助かった~」と思ったことか…!

【失敗メモ・改善点】次回のアップデート用に

ちょっと失敗したときこそ、チャンスです。

「今日は焦がしちゃった」「水っぽくなった」などの失敗も、メモしておけば次回はもっと上手に作れます。

実際、私も「煮すぎて味が飛んだ」「冷凍しすぎてパサついた」といったことを記録しています。

改善点も添えておくと、もう同じミスを繰り返しません。

例えば、

今回は水分を飛ばしすぎた。次は煮込み時間を2分短縮。

こんなふうに書いておくと、再挑戦のときに気をつけるポイントがすぐわかります。

【感想・家族の反応】楽しい記録としても活用

最後に、ぜひ書いてほしいのが「感想」と「家族の反応」。

これは純粋に、読んでいてうれしいし、モチベーションにもなります。

・「夫が3杯おかわりした!」

・「子供が『また作って!』とニコニコ」

・「私自身も満足度高し。次回はワインと一緒に」

こんな何気ない一言が、レシピノートを“味の記録”だけでなく“思い出の記録帳”に変えてくれます。

何年後かに読み返して、「このころ、あの子はピーマン苦手だったなあ」としみじみすることも。

ちなみに私は、誕生日やイベントの料理にはシールや小さなイラストを添えて、「これは特別なごはん!」とわかるようにしています。あとで読み返すと、まるで料理のアルバムみたいですよ。

レシピノートは、ただ情報を書きとめておくだけのものではありません。

せっかく時間をかけて書くなら、“自分が何度でも開きたくなる一冊”に育てていきたいですよね。

ここでは、私が実践している「見返したくなるレシピノート」の工夫をご紹介します。

ほんの少し手を加えるだけで、毎日の料理がもっと楽しく、もっと自分らしくなりますよ。

写真やイラストを入れて“料理ブック風”に

文字だけのノートもシンプルで良いですが、そこに写真やイラストが入ると、一気に「自分だけの料理ブック」のようになります。

たとえば:

・完成した料理の写真を小さくプリントして貼る

・食材のイラストを描いて、ちょっとしたアクセントにする

・家族や子供が描いたお皿の絵を貼る

私はスマートフォンで料理を撮影し、小さく印刷してスティックのりでペタッと貼っています。

「このときこんな見た目だった」「焼き色が理想的だった」とビジュアルで記録できるのが便利ですし、見返す楽しさもぐんとアップします。

ちなみに、子供が描いた「おにぎりの顔」イラストを貼ったページは、家族のお気に入りページになりました。

料理ジャンル・季節・使用食材でインデックス管理

レシピが増えてくると、どこに何があるか分からなくなってしまうこともあります。

そんなときに便利なのが、インデックス管理です。

やり方はいろいろありますが、私が使っているのは以下の方法です。

・ノートの端に、色つき付箋を使ってジャンルを分類(例:青=主菜、緑=副菜、赤=デザート)

・季節料理には「春」「夏」などのシールを貼って見分けやすく

・よく使う野菜(例:じゃがいも・なす・トマト)別にページを紐づけ

たとえば、「夏に食べたい料理」を探すときは、緑のシールをたどればすぐ見つかります。

インデックスがあるだけで、まるで“料理カタログ”のように見やすくなりますよ。

作った日付を書いて“料理の履歴帳”として活用

レシピノートを「過去の記録帳」としても活用するために、作った日付を添えるのもおすすめです。

書き方はとてもシンプルです。

例えば、

作った日:2025年6月12日(梅雨入りの日。肌寒くて煮込みがちょうどよかった)

このように一言添えるだけで、料理にまつわる季節感や思い出が残せます。

「このレシピ、去年の同じ頃にも作ってたな」

「子供の誕生日に作ったっけ」

「寒い日に食べたくなる味だった」

そんなふうに、料理が“時間のしるし”として残っていくのは、とても心地よい感覚です。

私はこれを「食卓の思い出ログ」と呼んでいます。日記のようで、だけどちゃんと役立つ記録。これがあると、ノートを開くのが楽しくなります。

目的別・レシピノートの使い分け方

レシピノートを長く続けていくうちに、だんだんと「このノート、何のために書いているんだっけ?」という迷いが出てくることがあります。

特に、日々の献立とイベントご飯とダイエット記録がごちゃ混ぜになってくると、見返したい情報が探しにくくなりますよね。

そんなときにおすすめなのが、“目的別”にノートを使い分けることです。

用途に合わせたノートをそれぞれ持つことで、記録が整理され、毎日の料理や食生活がより豊かに整っていきます。

ここでは、4つの視点での使い分けをご紹介します。

【毎日の献立記録】日記形式+食費・在庫も一緒にメモ

日々の料理を記録する場合は、日記のように使えるレシピノートがぴったりです。

その日に作ったメニュー、食べた人の感想、冷蔵庫に余っていた食材などをメモしておくと、買い物や献立作りのヒントになります。

私自身もこのタイプのノートは最も頻繁に使っています。

例えば、こんなふうに書いています。

2025年6月15日(月)

・鶏もも肉の甘酢あん/副菜:切り干し大根/味噌汁

・在庫処分:ピーマン、人参

・次回買うもの:豆腐、玉ねぎ、牛乳

・子供「ピーマンがいつもより食べやすかった!」

このような日記形式で書いておくと、「あのときのメニュー、また作ろう!」というときにすぐ見つけられますし、冷蔵庫の中も無駄なく使えます

【作り置き・時短レシピ専用】冷凍可/所要時間などの記載

平日の忙しさを乗り切るために、作り置きや時短レシピはとても頼もしい存在です。

このような料理は、専用のレシピノートにまとめておくと、週末の仕込みがスムーズになります。

このノートでは、以下のような情報を意識して書いています。

・所要時間(下準備込みで何分か)

・冷蔵保存・冷凍保存の可否と日持ち目安

・解凍・再加熱の方法

・作り置きで味が落ちにくい工夫

たとえば、私がよく作る「なすの味噌炒め」は、冷凍しても食感が悪くならないレシピとしてお気に入りです。

これをノートに記録してからは、週末に倍量作って保存することが習慣になりました。

冷蔵庫の前で悩む時間が減り、心の余裕が生まれる――これが、作り置きノートの最大の魅力だと感じています。

【季節・行事ごはん】年中行事やお祝いごとの記録に

春はひな祭り、夏は七夕、秋はお月見、冬はクリスマスや年末年始。

季節の行事や家族のお祝いごはんは、特別な記録として残しておきたくなりますよね。

このような“ハレの日の料理”は、別ノートにまとめると、読み返す楽しさが増します。

私は毎年、子供の誕生日や結婚記念日のディナーを1ページにまとめるようにしています。

食卓の写真を貼り、献立の組み立て、準備の手順、かかった時間、費用、家族の反応などを書いています。

例:

2024年12月25日(クリスマス)

・ローストチキン、ポテトグラタン、トマトとモッツァレラのサラダ

・前日準備:マリネ液に漬けておいたチキン(冷蔵)

・当日所要時間:90分

・反応:「子供がツリーの形のサラダに感激していた」

1年後、同じ日を迎えるとき、この記録があるだけで「去年よりスムーズに準備できる」ようになりますし、家族との思い出もより色濃く残ります。

【ダイエット/ヘルシー系】カロリー・PFCバランスも記録

健康やダイエットを意識している方には、カロリーやPFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物の比率)も記録できるレシピノートがおすすめです。

私は一時期、体調を整える目的で低糖質レシピを実践していた時期があり、そのときは「健康ノート」としてレシピをまとめていました。

このノートでは、以下のような情報を記録していました。

1食あたりのカロリー(ざっくりでOK)

PFCバランス(意識するだけでも違います)

食後の満足度や体調の変化

食材ごとの置き換えアイデア

たとえば、ハンバーグのパン粉を「おからパウダー」に置き換えたレシピは、満腹感がありながら糖質も抑えられた一品として、今でも愛用しています。

食事は「我慢」ではなく「工夫」だと気づかせてくれたのも、このノートの存在が大きかったです。

まとめ

レシピノートを書くことは、ただ料理の手順を記録するだけの作業ではありません。

それは、自分の「味」を積み重ねること。家族や大切な人との「記憶」をつむいでいくこと。

そして、自分自身の暮らし方と丁寧に向き合う、ひとつの習慣でもあります。

スマートフォンでレシピを検索すれば、無数の情報が手に入る時代。

それでもあえてノートに書き残すことには、確かな意味があります。

それは、“自分だけのレシピ”が生まれるからです。

「この分量だと、うちの子はちょっと辛いって言ってたな」

「このメニューを作った日は雨だったな」

「夫が“これ、店で出せるよ”って言ってくれたんだっけ」

そんな、ネット検索では残らない小さな記憶や感情が、ノートにはしっかり残ります。

それは、どんな料理本にも載っていない、あなただけの「食のアルバム」です。

ノートは、完璧に書かなくても大丈夫です。

文字がちょっと曲がっていたり、字が崩れていたり、材料の量がざっくりでも、あなたらしい記録であることが一番大切。

私自身、うまくいかなかった日の「失敗メモ」ほど、後から見て役立つことが多く、「あの日の悔しさ、書いておいてよかった」と思うこともしばしばあります。

料理は毎日のことだからこそ、その記録は日常の風景そのもの。

ノートに書いた一行が、1年後に家族の記念日を彩るヒントになっているかもしれません。

どうか、今日から1ページ。

気負わず、ありのままに、あなたの“おいしい”を記録してみてください。

それはきっと、未来の自分や家族への、とっておきの贈り物になりますよ。