暗記ノートの書き方

暗記ノートは、頭の中の整理と知識の定着に最適なツールです。

教科書や参考書をただ眺めているだけでは、なかなか記憶は定着しません。ページをめくるだけでは「わかったつもり」になりやすく、時間をかけても成果につながらないことも多いものです。そんなときに役立つのが暗記ノートです。

暗記ノートは、単に情報を写すためのノートではありません。自分の頭で考え、整理し、必要な形にまとめていく過程そのものが学習効果につながります。私自身も受験期には暗記ノートをよく使っていました。特に社会科の年号や、英単語の使い分けなど、ただ読んでいるだけでは覚えにくい内容を、ノートにまとめ直すことでぐっと定着度が増した経験があります。

このコラムでは、暗記ノートの作り方や書き方、そして続けるための工夫について解説します。さらに教科別の実践例や、実際に取り入れてみて感じた効果も交えてご紹介します。暗記に悩む方が、自分に合った学習スタイルを見つけるヒントになれば嬉しいです。

なぜ暗記ノートが効果的なのか

暗記ノートが学習に役立つ理由はいくつかあります。ここでは、特に効果が実感しやすい2つのポイントをご紹介します。

脳の広範囲を使う

ノートに手で書くという行為は、ただ目で見るだけの勉強とは違います。視覚だけでなく、手を動かす感覚や書くときのリズムなど、複数の感覚が同時に働きます。その結果、脳の広い範囲が刺激され、情報が記憶に残りやすくなるのです。

実際、私も教科書の文章をそのまま読むだけでは頭に入らなかったのに、ノートに書き写したり図を描いたりすると、次の日に思い出せることが多くありました。「ただ書き写すのは無駄」と思う人もいるかもしれませんが、書くことで脳が活性化し、記憶の入り口を増やしていると考えると納得できますよね。

自分だけの情報整理ができる

暗記ノートは、自分の弱点に合わせて自由に作ることができます。教科書や参考書には膨大な情報がありますが、そのすべてを覚える必要はありません。重要な部分や、自分がつまずきやすい部分を中心にまとめることで、効率的に学習できます。

私の場合、特に歴史の人名と年号が苦手でした。そこで、人物を中心に相関図を描いたり、似たような出来事を並べて比較したりしました。自分の言葉で整理したノートは、他人のまとめよりも理解しやすく、思い出すときの助けにもなりました。

このように、暗記ノートは「自分専用の教科書」として機能します。必要な情報を、自分の頭でかみ砕いて書き直す作業そのものが、記憶の定着につながるのです。

記憶を定着させる暗記ノートの基本

暗記ノートを効果的に活用するためには、いくつかの基本的な書き方の工夫があります。ただ思いついたことを詰め込むだけでは、見返したときに整理されておらず、逆に覚えにくくなってしまうこともあります。ここでは、シンプルで続けやすく、記憶に残りやすい暗記ノートの基本をご紹介します。

シンプルに書く

まず大切なのは、情報を詰め込みすぎないことです。あれもこれもと書き連ねてしまうと、ノートが「第二の教科書」のようになってしまい、結局どこに何があるのかわからなくなります。

そこで意識したいのが余白です。余白があると見返したときに視線が整理され、重要な情報がすっと目に入ってきます。私自身も学生時代にノートをびっしり埋めてしまう癖がありましたが、あとで読み返したときに疲れてしまい、結局活用できませんでした。そこで、ページの半分は空けるくらいのつもりで書くようにすると、見直しが格段に楽になりました。

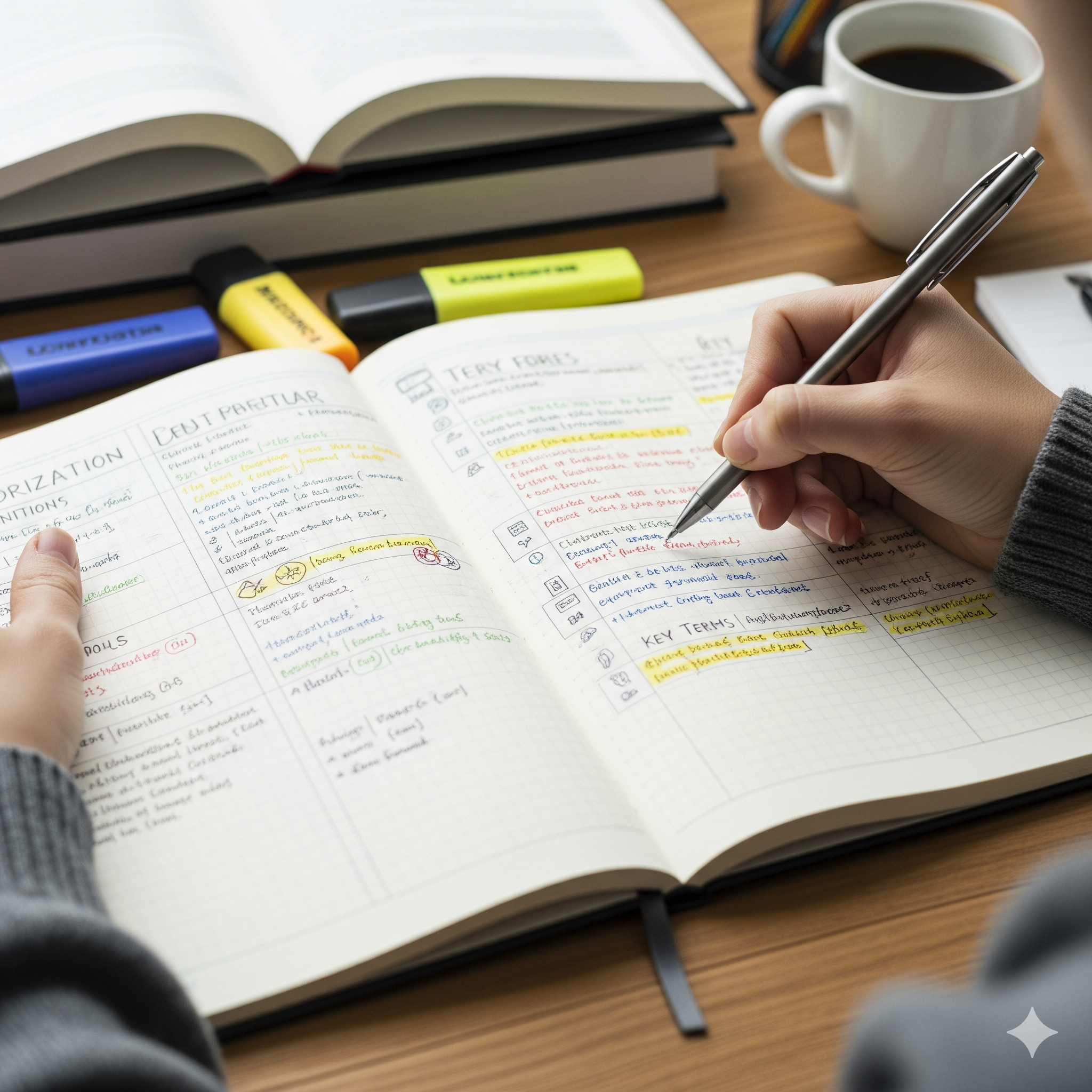

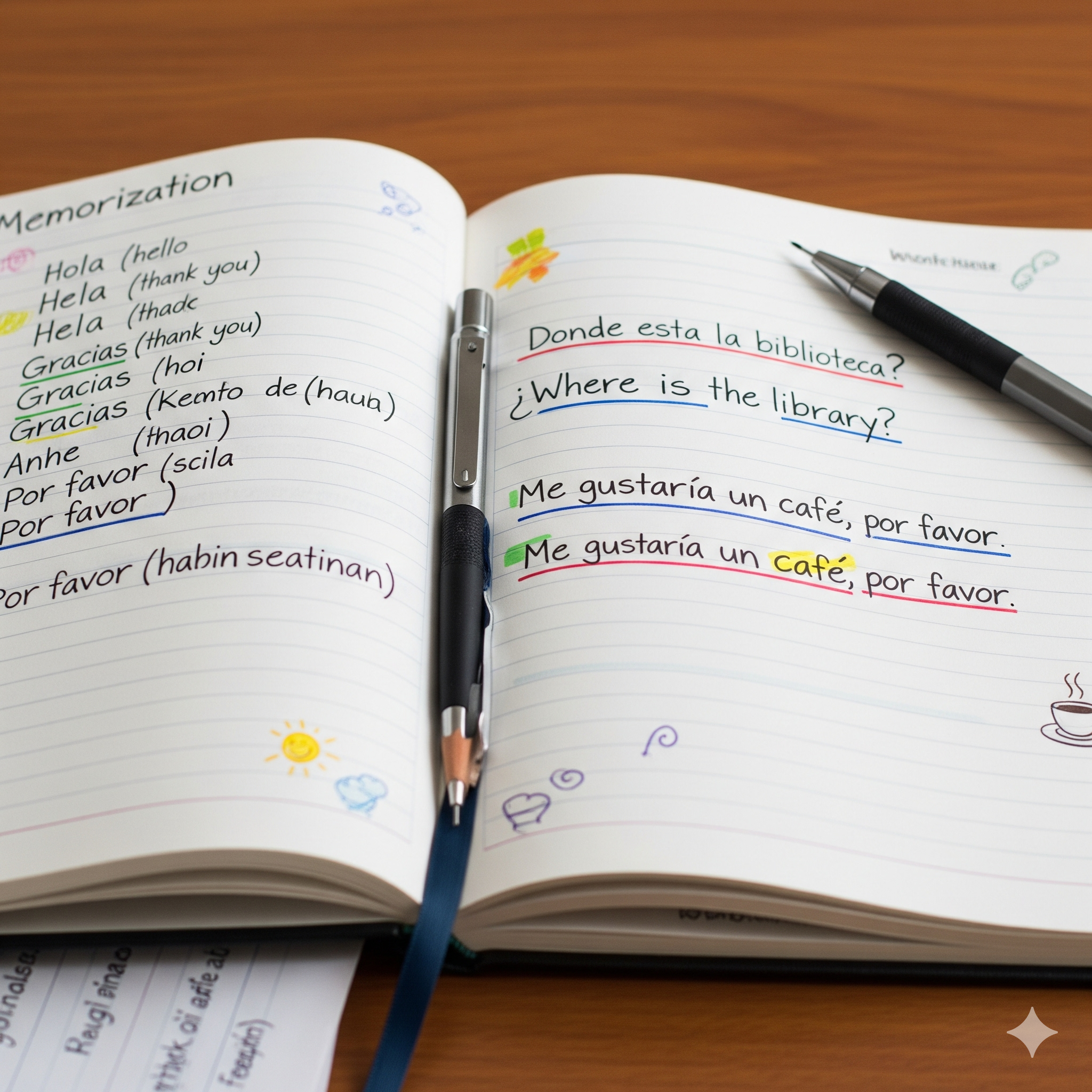

わかりやすくカラーリング

色をうまく使うことも、記憶を助けてくれるポイントです。ただし、カラフルにしすぎると逆効果で、どこが大事なのかわからなくなってしまいます。おすすめなのは、自分なりのルールを決めることです。

たとえば「重要事項は赤」「補足や注意点は青」といったように、色に役割を与えてしまいます。私は受験期に「間違えた問題=緑」で書くようにしていました。試験前に緑の部分だけ見返すと、自分の弱点が一目でわかるのでとても便利でした。

カラーリングは装飾ではなく、情報の分類ツールと考えると使いやすいですよ。

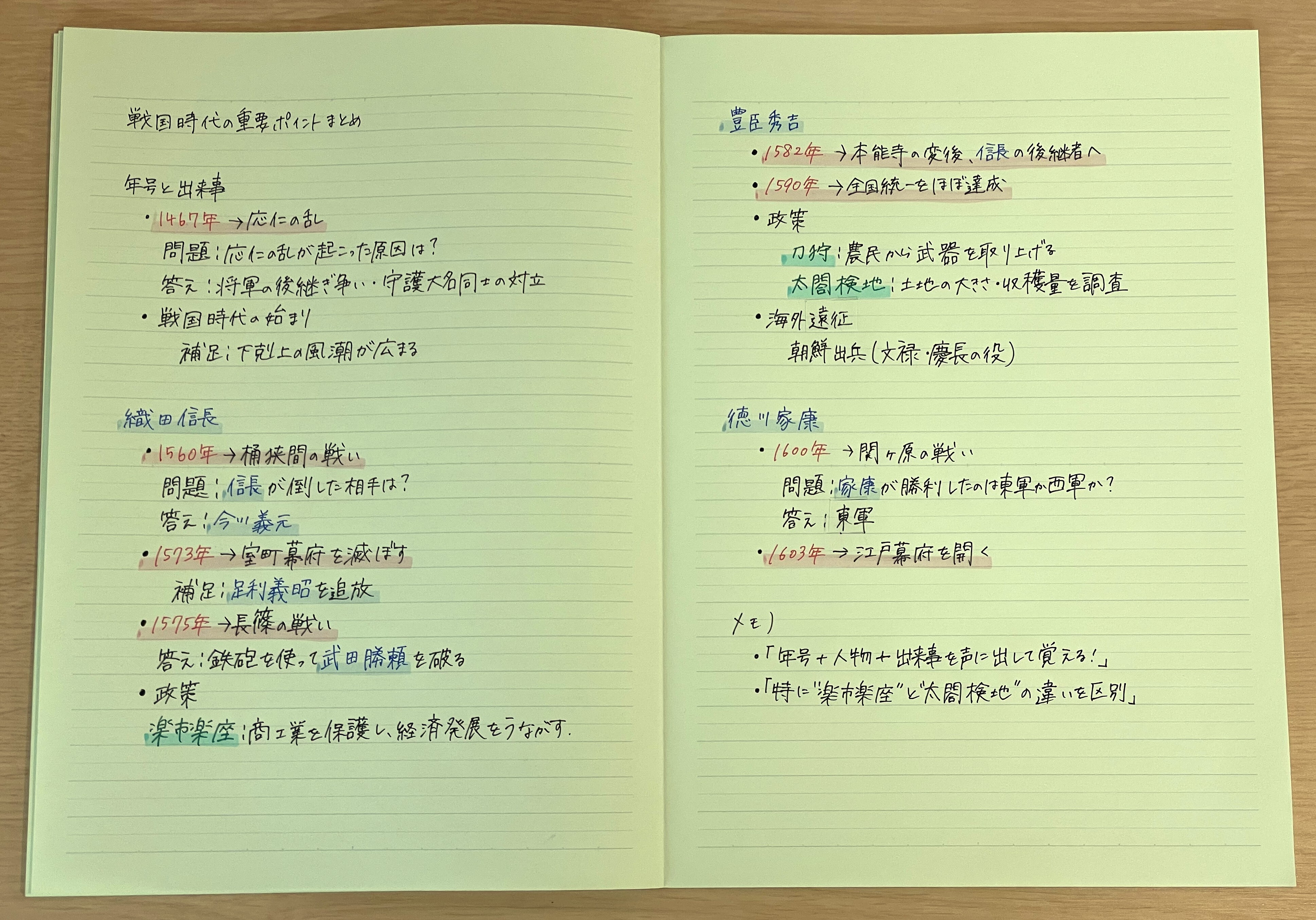

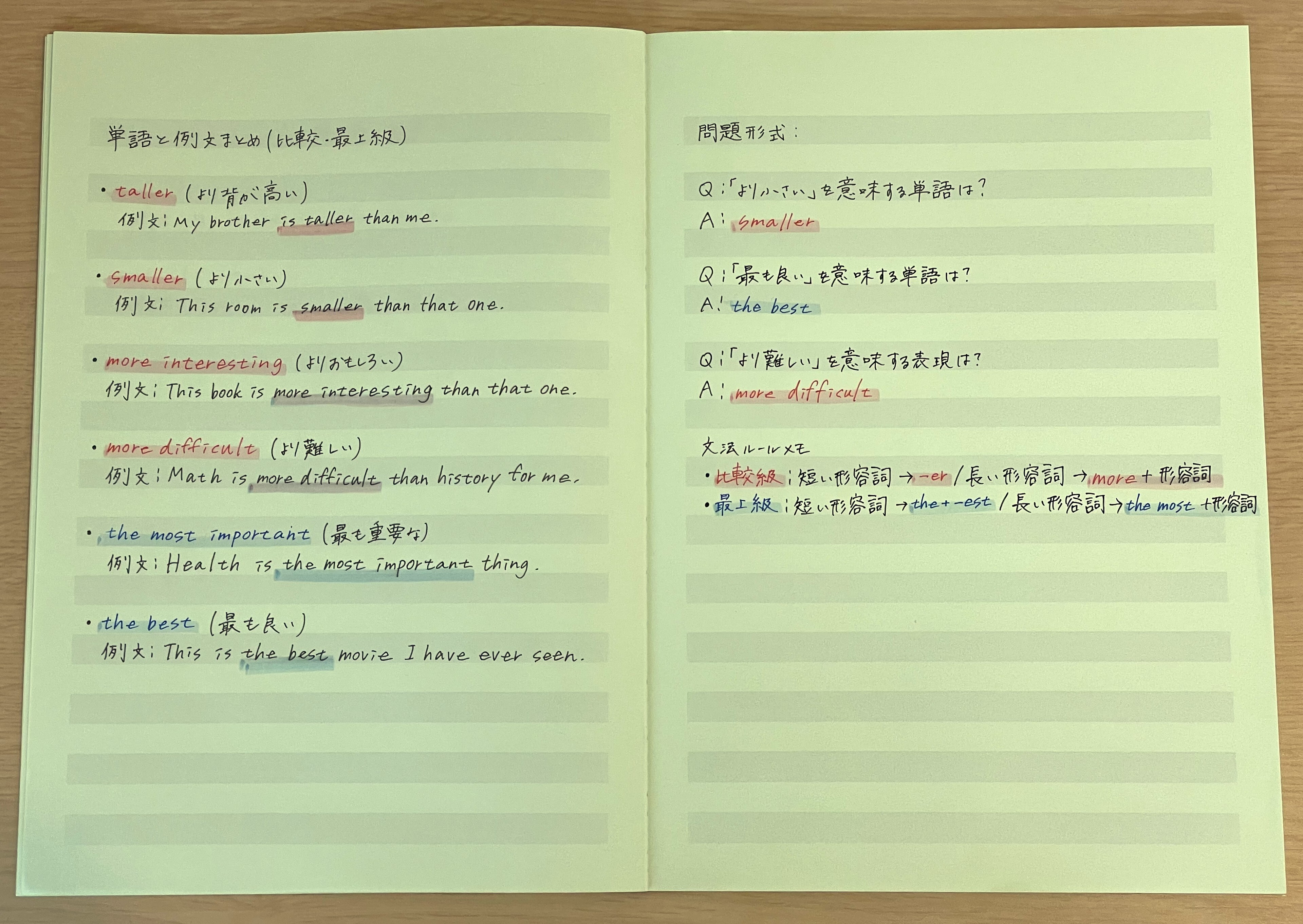

問題形式にする

暗記はインプットだけでなく、アウトプットも大切です。ノートの中に「問題」と「答え」をセットで書いておくと、自然と繰り返し練習ができます。

例えば歴史なら「1600年に起きた戦いは?」と問題を書き、横や裏に「関ヶ原の戦い」と答えを書いておきます。暗記カードのようにして活用できるので、スキマ時間にもぴったりです。

私も英単語を覚えるときに、単語だけでなく簡単な例文を答え欄に書いていました。単語単体で覚えるよりも、使い方ごと記憶できるので、実際の試験や会話で役立ちました。

実践!教科別の暗記ノートの書き方

暗記ノートの魅力は、教科ごとに工夫を加えられるところです。単純にまとめるのではなく、内容に合わせた形で記録することで、理解と記憶の両方を助けてくれます。ここでは代表的な教科を例に、実践的な書き方をご紹介します。

歴史(年号・人物)

歴史の暗記は、年号と人物を単独で覚えるよりも、流れとして理解する方が記憶に残ります。そこでおすすめなのが年表形式や人物相関図です。

私は高校時代、日本史の戦国時代に苦戦しました。人物が多くて混乱するのです。そこで「東軍」と「西軍」に分けて相関図を書き、人物同士を矢印でつないでいきました。単なる文字の羅列よりも、目で見て関係性を理解できるため、試験で「あ、この人はこっち側だったな」と思い出しやすくなりました。

年号も同じで、単体で覚えるよりも時系列に並べて書くと効果的です。重要な出来事を縦に並べ、間に自分の覚えやすい一言メモを入れると、ただの数字に意味が生まれます。

理科・社会(用語・現象)

理科や社会では、現象や仕組みを理解する必要があるため、図やイラストを添えるのが効果的です。

たとえば地理の暗記では、地図のコピーを貼り、自分で色分けして特徴を書き込みました。農産物の産地や気候区分など、視覚と結びつけると定着度が高まります。理科の化学反応も同じで、矢印やイラストで流れを描くと、単なる文字より頭に残ります。

私は中学のとき、理科の光の屈折を図で描いてまとめました。文章で読んでも頭に入らなかった内容が、自分で光の線を引いてみると「ああ、こう曲がるのか」と理解でき、試験でも迷わず答えられるようになりました。

外国語(単語・文法)

外国語は単語を覚えることが基本ですが、単語だけを書き連ねるのは効率的ではありません。おすすめは例文とセットで書く方法です。

たとえば英単語「remember」なら、横に「I remember his words.」のように例文を書きます。単語の意味だけでなく、使い方まで一緒に記憶できるのです。

文法も同様で、ルールを書くだけではなく、自分で例文を作ってノートに残すと効果的です。私は英語の時制を学ぶときに、実際に自分の身近な出来事を例文にして書いていました。「I studied yesterday」「I am studying now」といったように。実生活と結びつけると忘れにくくなり、勉強が少し楽しくなりました。

暗記ノートを継続させるためのコツ

暗記ノートは作るだけで終わってしまうと効果が半減します。大切なのは、無理なく続けて、繰り返し見直すことです。ここでは、継続のために取り入れやすい工夫をご紹介します。

「まとまった時間が取れないからノートを見返せない」と思う人もいるかもしれません。でも暗記ノートは、短時間の活用にこそ力を発揮します。

通学の電車の中や、寝る前の5分など、ちょっとした時間に開けるようにしておきましょう。私も受験期には、ポケットに入る小さめのノートを作り、バスの待ち時間に眺めていました。短い時間でも繰り返すことで、驚くほど記憶が定着していきます。

定期的に見直す

暗記は「覚えること」だけでなく、「忘れないこと」が重要です。人間の記憶は時間が経つと薄れていくので、定期的に復習の機会を設けることが欠かせません。

おすすめは、自分なりの復習サイクルを決めてしまうことです。たとえば「毎週日曜は1週間分を復習」「テスト前の3日前に総復習」といったルールを作ります。決まった間隔で見返すことで、忘れていた内容がよみがえり、長期記憶につながります。

私もこの方法を実践しました。高校時代、英単語帳を毎週末に見直す習慣をつけたのですが、最初は覚えられなかった単語が、何度も目にするうちに自然と口から出るようになりました。「やっぱり繰り返しって大事だな」と実感した瞬間でした。

無理なく続ける工夫

暗記ノートを続けるには、「完璧にしようとしない」ことも大事です。最初からきれいにまとめようとすると、時間も労力もかかって続きません。

ページが乱雑になっても、字が汚くてもかまいません。大切なのは「自分が見て理解できること」です。私もきれいに書こうとして途中で挫折した経験がありますが、「見返せればいい」と割り切ってからは気楽に続けられるようになりました。

暗記ノートは作品ではなく、学習の道具です。気軽に書き始めて、気軽に見返す。そのくらいの気持ちで続けるのが、一番効果的な方法なのです。

まとめ

暗記ノートは、ただのメモ帳ではなく「自分専用の学習ツール」です。

手を動かしながらまとめることで脳の広範囲を使い、知識が定着しやすくなります。また、自分の苦手な部分を重点的に整理できるので、効率的な学習につながります。

暗記ノートの基本は、シンプルに、わかりやすく、そしてアウトプットを意識して書くことです。余白を活かして見返しやすくしたり、カラーリングで情報を分類したり、問題形式にして繰り返し練習できるようにしたりする工夫が役立ちます。さらに、教科ごとに合わせた形でまとめると、理解と記憶がいっそう深まります。

そして、何より大切なのが継続です。スキマ時間を活用し、定期的に見直し、無理のない形で続けることが記憶の定着に直結します。

私自身も、試験前に暗記ノートを繰り返し見返したことで、自信を持って問題に取り組めた経験があります。完璧なノートでなくても、自分にとって使いやすいノートがあれば、それだけで大きな武器になるのです。

暗記に悩んでいる方は、ぜひ一度、自分だけの暗記ノートを作ってみてください。きっと学習が少し楽しくなり、成果にもつながっていくはずです。