見やすいノートの書き方 ~ただ書くだけで終わらない!「見返すためのノート」の作り方~

授業の板書、会議の議事録、読書メモ…。

「書いただけで満足してしまい、あとから見返しても何が書いてあるのかわからない」といった経験はありませんか?

書くことに精一杯で、内容が頭に入ってこなかったり、後で復習しようとしても時間がかかってしまったり。

ノートはただ情報を記録するだけでなく、その価値を最大限に引き出すことが重要です。

このコラムでは、「見やすいノート」を作るための具体的な方法を、基本から応用まで徹底的に解説します。

あなたのノートを、ただの記録媒体から、あなたの理解と記憶を深める強力なツールへと進化させましょう。

なぜ「見やすさ」がノートの価値を上げるのか?

ノートを見やすくすることの最大のメリットは、「理解」「記憶」「復習」の効率が何倍にも向上することです。

多くの人は、書くこと自体を目的としてしまいがちですが、本当に価値があるのは「見返したとき」です。

1.理解の促進

情報を整理しながら書くことは、内容を体系的に理解するプロセスそのものです。

たとえば、話の要点を箇条書きにしたり、複雑な概念を図にまとめたりすることで、頭の中で情報が整理され、その場でより深く理解できます。

これは、ただ漫然と書き写すだけでは得られない効果です。

2.記憶の定着

人の脳は、視覚的な情報に強く反応します。

色分けや囲み、矢印、イラストなど、視覚的な要素を取り入れることで、情報が脳に残りやすくなります。

特に、複数の感覚(書く・見る・考える)を使うことで、記憶の定着率は飛躍的に向上します。

3.復習の効率化

ノートを「見返す」という行為は、学習や仕事の成果を最大化するために不可欠です。

しかし、どこに何が書かれているか分からなければ、復習は苦痛な作業になります。

見やすいノートは、目的の情報を瞬時に見つけられるため、復習にかかる時間を大幅に短縮し、より多くの内容を効率的に見直すことができます。

「書く」という行為は、その内容を脳に定着させるための第一歩です。

しかし、「見返す」という行為こそが、その情報を長期的な記憶へと変える鍵となります。

見やすいノートは、この見返す行為を苦にせず、むしろ楽しく、スムーズにしてくれます。

見やすいノートに必要な3つの基本アイテム

見やすいノートを作るには、まずはツール選びから始めましょう。

適切なツールは、あなたのノート作りの効率を格段に上げます。

1.ノートの種類選び

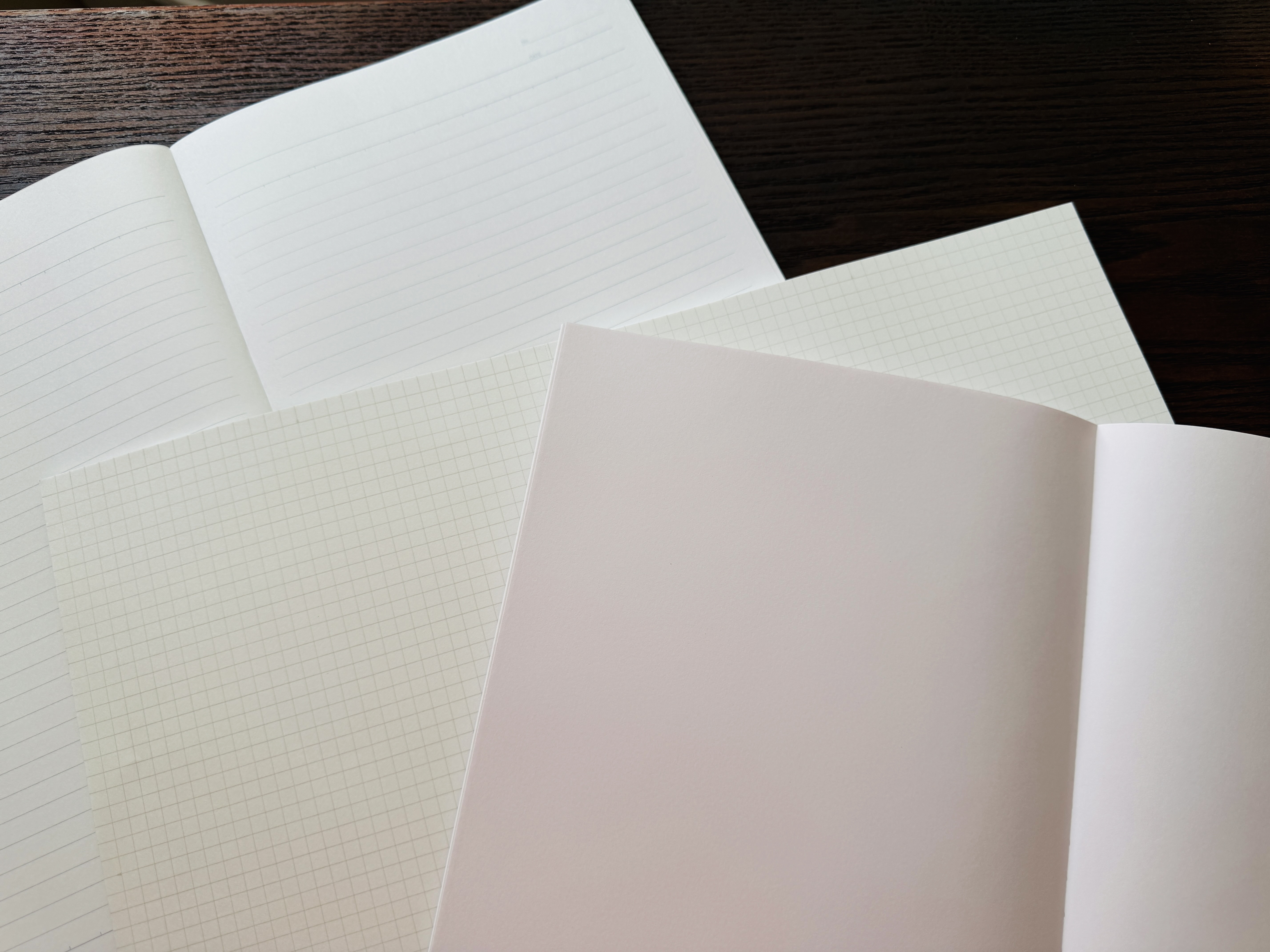

ノートは「罫線」「方眼」「無地」の3つに大きく分けられます。

それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

罫線ノート

文章をまっすぐ書きたい、時系列に沿って情報を整理したい場合に最適です。

議事録や読書ノートなど、文章中心の記録に向いています。

時系列に沿って情報を整理したい場合に便利です。

文字のサイズや行間が一定に保たれるため、読みやすいノートが作ることができます。

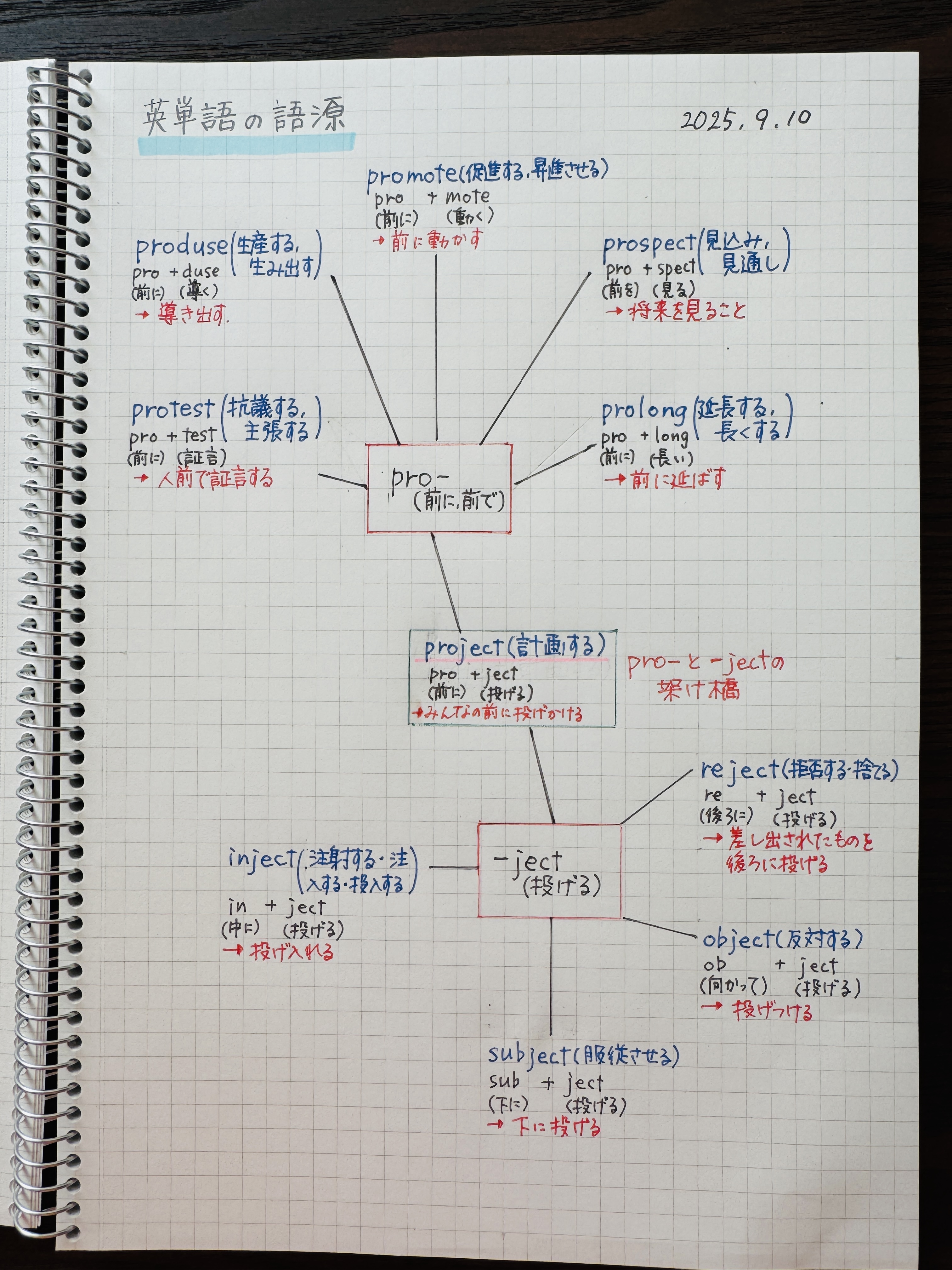

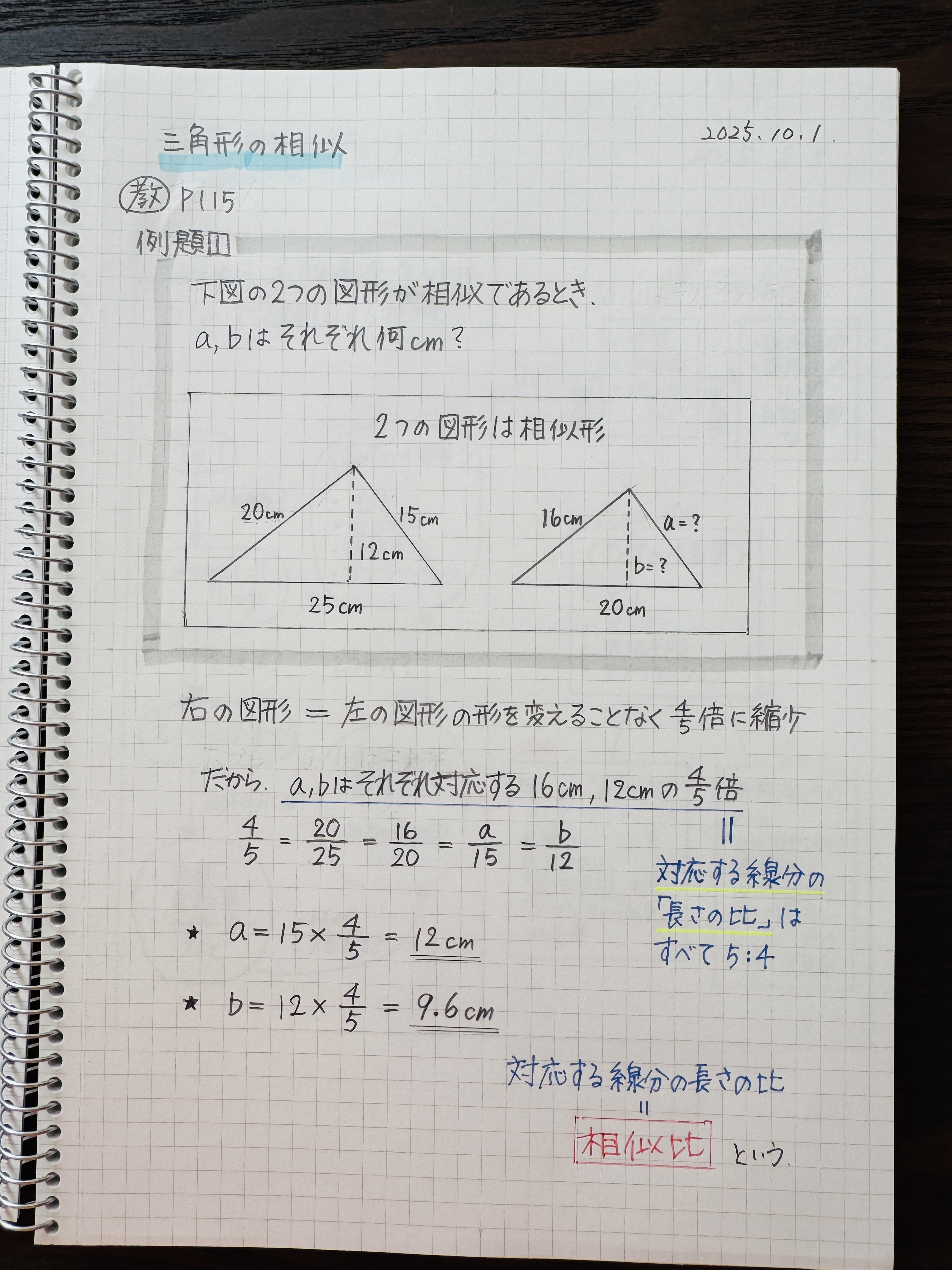

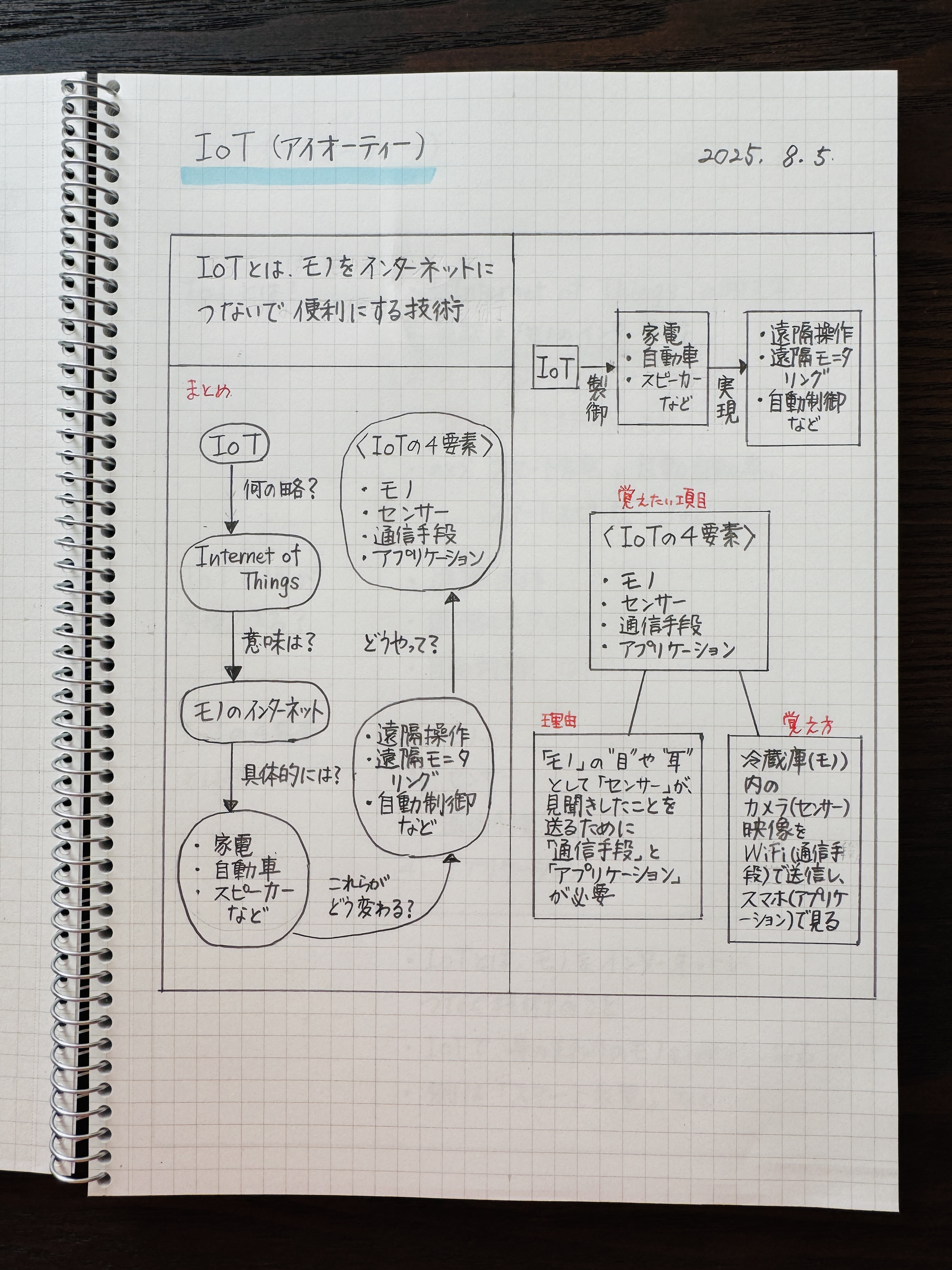

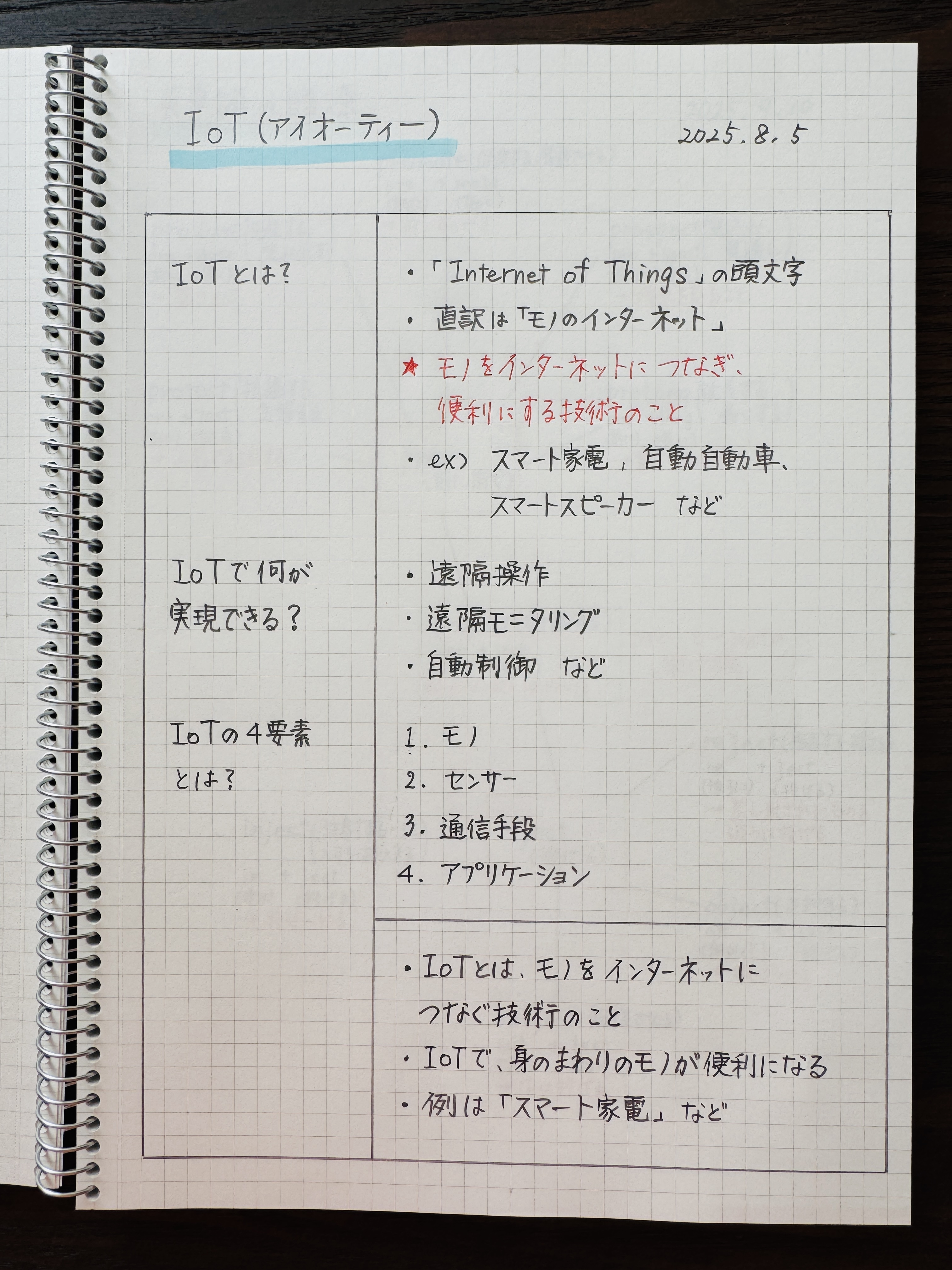

方眼ノート

図やグラフ、表をきれいに書きたい場合に最も適しています。

縦と横のガイドがあるため、情報の整理がしやすく、思考の整理にも役立ちます。

特に、複雑な概念を図解したり、論理的な構造を視覚化したりする際に力を発揮します。

資格勉強や企画書のアイデア出しなどにおすすめです。

無地ノート

自由に図やイラストを書きたい、既成のフォーマットにとらわれず自由に発想したい場合に向いています。マインドマップやラフスケッチ、アイデアのブレインストーミングなど、創造的な活動に力を発揮します。

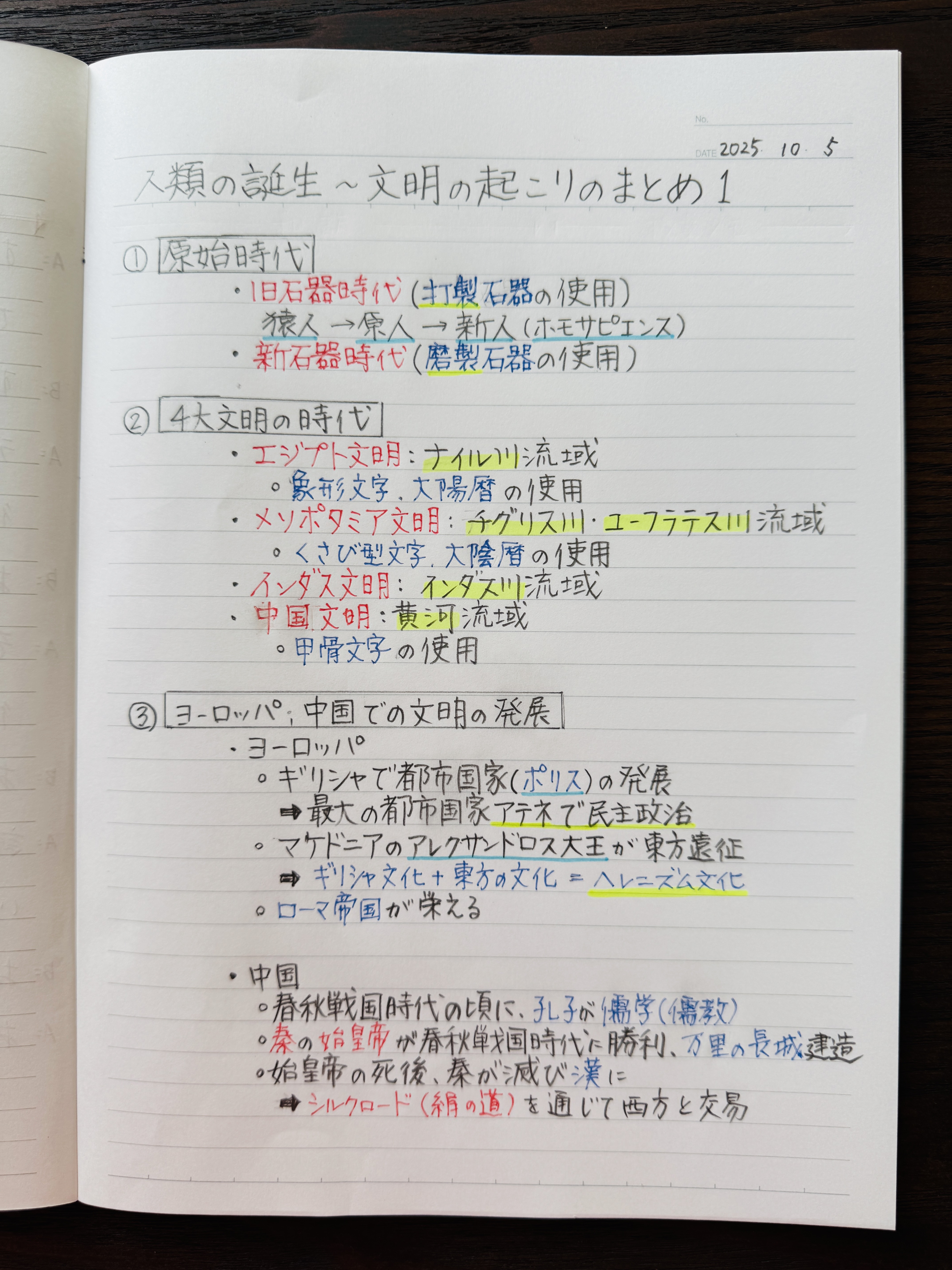

2.ペン・マーカーの色分けルールを決める

色分けは、ノートの視認性を飛躍的に高める魔法のツールです。

ただし、多くの色を使いすぎると、かえってごちゃごちゃして見づらくなります。

使う色を4色程度に絞り込み、それぞれに役割を持たせるのがおすすめです。

基本の筆記色(黒・青)

ノートの大部分を占める、基本的な情報を書く色。

最重要ポイント(赤)

絶対に覚えておきたいキーワード、定義、結論など、最も重要な情報を強調する色。

補足情報など(青・緑)

青は補足説明や事例などを書き込む色、緑は自分の意見、疑問点、後で調べたいことなど、本文とは別の情報を書き込む色。

見出し・強調(太いペン・マーカー)

項目を際立たせるための色。

このように色に役割を持たせることで、どこに何が書かれているのか、どの情報が重要なのかが一目でわかるようになります。

3.付箋・インデックスを活用する

付箋やインデックスは、情報の検索性を高める便利アイテムです。

ページインデックス

ページの上部や側面に貼り付け、授業や会議のテーマ、章のタイトルなどを書いておくと、目的のページに素早くたどり着けます。

科目別、プロジェクト別などで色分けするのも効果的です。

付箋メモ

本文を汚さずに補足情報を書き足したいときや、あとで調べたいことなどをメモしておきたいときに便利です。

また、疑問点を付箋に書いて貼っておけば、後で解決した際に剥がすことで、進捗状況を視覚的に把握できます。

見やすいノートを書くための5つのポイント

次に、実際にノートを書くときの具体的なポイントを5つ紹介します。

これらのルールを守るだけで、あなたのノートは劇的に見違えます。

【タイトル・日付・見出しを必ず書く】整理の基本

「いつ」「何を」書いたノートなのかを明確にすることは、整理の第一歩です。

ページ上部には必ず「日付」「タイトル(テーマ)」「見出し」を書きましょう。

これにより、後から見返したときに、そのページに何が書かれているのかを瞬時に把握できます。

特に、新しいテーマが始まる際は必ず見出しをつけ、それまでの内容と区別することが大切です。

【1ページ1テーマ】情報を詰め込みすぎない

「もったいないから」と1ページにたくさんの情報を詰め込んでいませんか?

情報がごちゃごちゃになり、かえって見づらくなります。

1ページにつき1つのテーマや議題に絞って書くことで、情報のまとまりが生まれ、後から見返すときに頭に入ってきやすくなります。

次のページに新しいテーマを移すことで、区切りがつき、内容が整理されます。

【余白を残す】書き足し・強調・思考の整理に役立つ

ノートの端までぎっしり書くのではなく、あえて余白を意識的に作りましょう。

この余白は、後から思いついたことや、追加の情報を書き込むスペースとして使えます。

また、余白があることで視覚的に圧迫感がなくなり、思考を整理するスペースにもなります。

ページの左右や上下に余白を設けることで、より洗練された印象になります。

【箇条書き・番号・記号を活用】ダラダラ書かない

文章をダラダラと書き連ねると、重要なポイントが埋もれてしまいます。

「箇条書き(・)」や「番号(1. 2.)」、「記号(→、★など)」を積極的に使い、情報を整理しましょう。

これにより、視覚的に情報が階層化され、要点を素早く把握できます。

長い説明も、箇条書きにすることで読みやすさが格段に向上します。

【色分け・強調】重要度が一目でわかるようにする

色分けルールに沿って、重要なキーワードや定義にはマーカーを引いたり、囲みを入れたりして強調しましょう。

重要度が視覚的に示されることで、復習の際にどこを重点的に見ればよいかが明確になります。

たとえば、板書の要点を赤、先生の補足説明を緑で書くといったルールを決めておけば、復習効率が劇的に上がります。

誰でもできる!見やすさアップのテクニック

基本的なポイントを押さえたら、さらに見やすさを高めるための応用テクニックも試してみましょう。

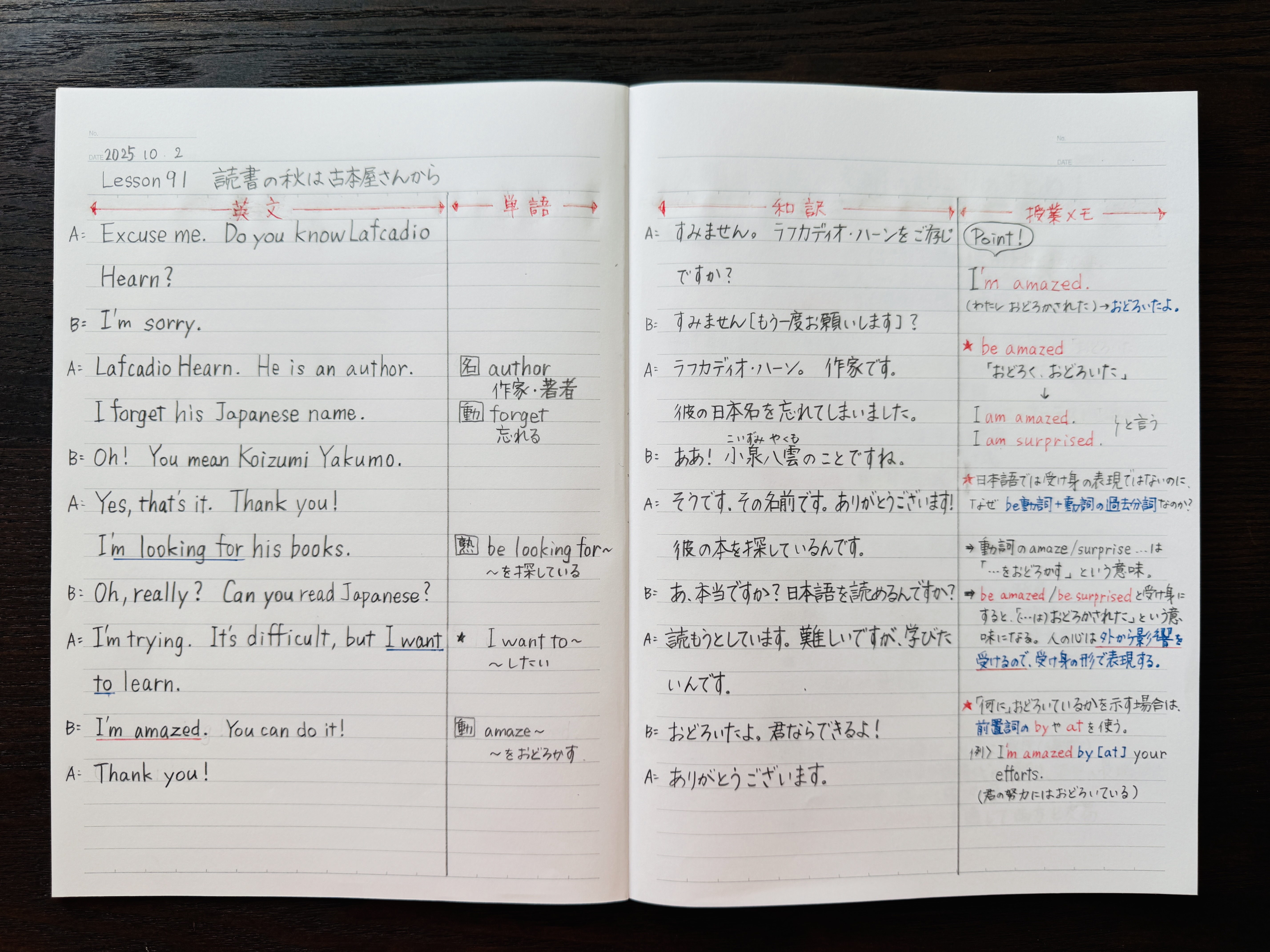

見開きページの左右の役割を決める

ノートを広げたとき、左ページに板書や基本情報、右ページに自分の考えや補足メモを書くなど、役割を固定すると情報の整理がしやすくなります。

この「左:インプット」「右:アウトプット」の構成は、思考を深めるのに非常に有効です。

囲み・矢印・図解で情報の関連を整理する

複雑な情報のつながりは、矢印で示したり、関連する情報を囲みでまとめたりすることで、視覚的にわかりやすくなります。

特に、フローチャートや概念図は、情報が流れとして頭に入ってくるため、理解を助けます。

見出しごとにマーカーラインを引く

ページの端まで一直線にマーカーを引くことで、項目の区切りが明確になり、見出しが際立ちます。これは、情報を「ブロック」として認識させるのに役立ちます。

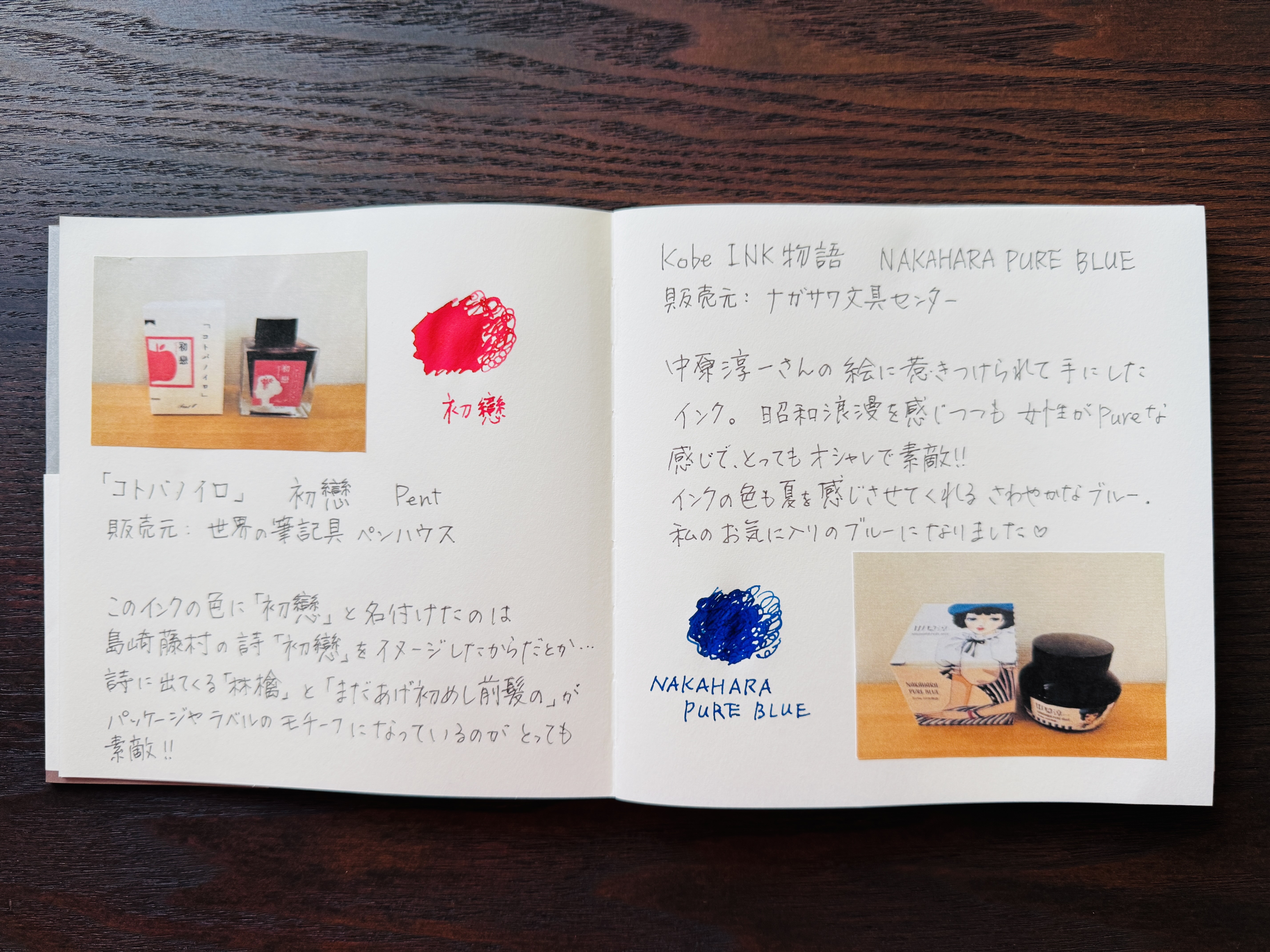

シールやイラストを取り入れて「自分が見たいノート」に

ノートは、他人に評価されるものではなく、自分が使うためのものです。

重要なポイントに好きなシールを貼ったり、簡単なイラストを入れたりすることで、ノートを開くのが楽しくなります。

「見たい」と思えるノートは、自然と見返す回数が増え、学習効果も高まります。

目的別・見やすいノートの書き方例

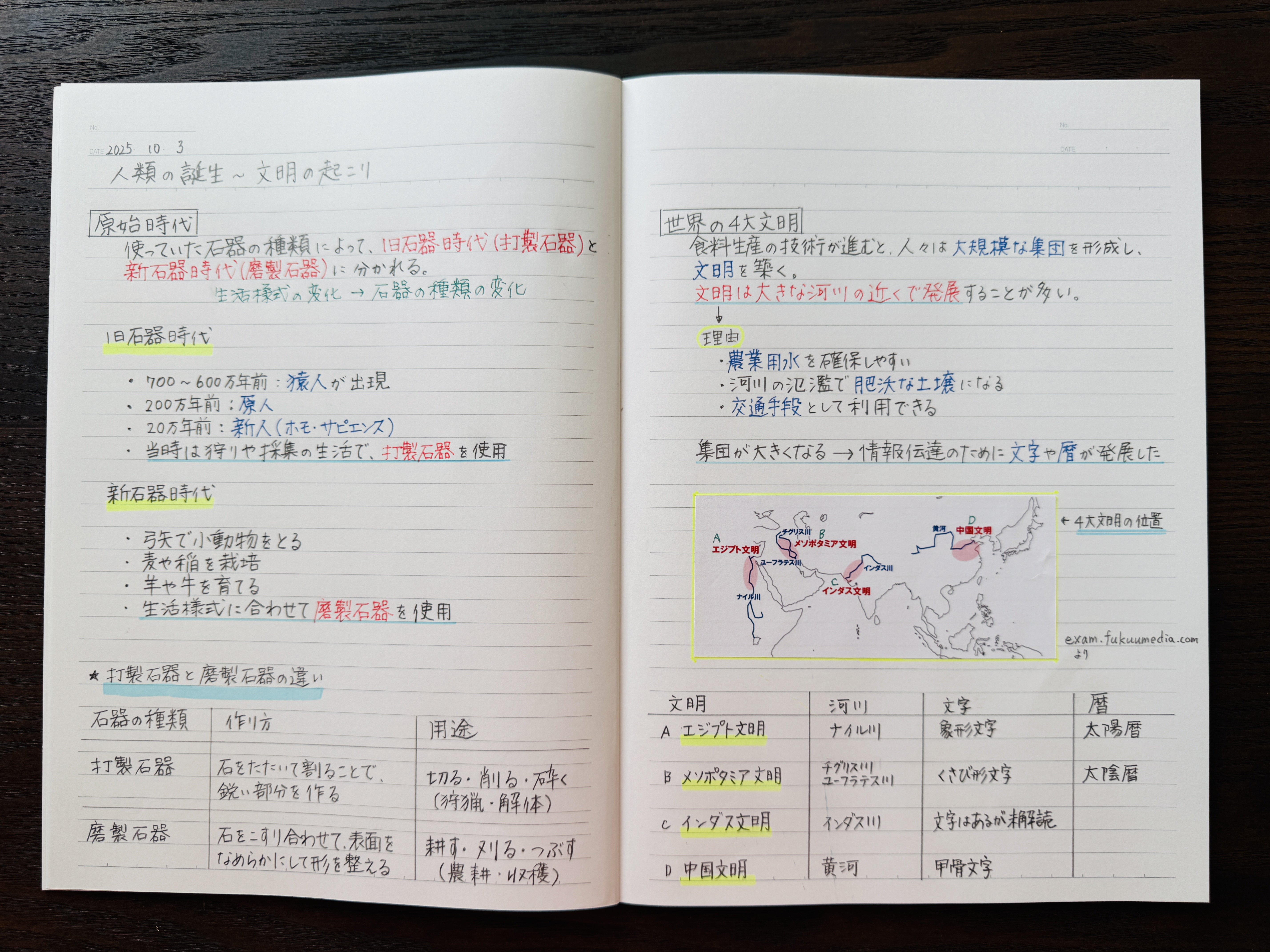

【授業ノート】

板書をそのまま書き写すだけでなく、先生の口頭での補足説明や自分の疑問点を余白に書き足しましょう。

重要ポイントには色をつけたり、図解で整理したりすることで、復習時に記憶が蘇りやすくなります。

特に、後で教科書や参考書を見返す際に、ノートがインデックスの役割を果たします。

【資格勉強】

覚えるべき項目が多い場合は、表や図を作成し、関連情報を体系的に整理しましょう。

たとえば、歴史の年表や化学の元素記号など、羅列するだけでなく、関連性を視覚的に捉えることで記憶が定着しやすくなります。

何度も見返すことを前提に、シンプルかつ構造的にまとめることが重要です。

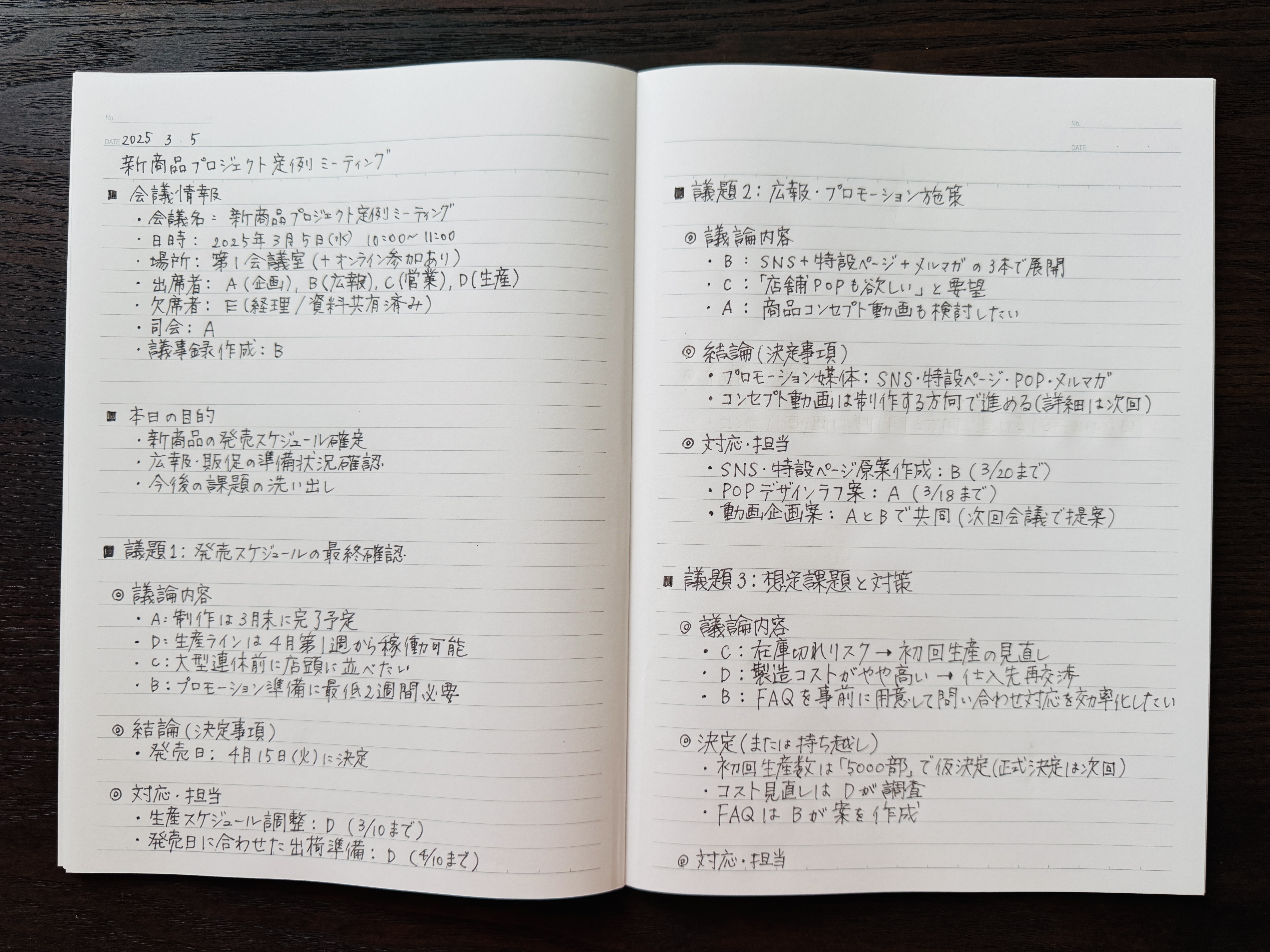

【仕事ノート(議事録)】

誰が何を言ったかを箇条書きにし、決定事項やタスクは太字や色を変えて目立たせます。

後から誰が見てもわかるように、「結論」「課題」「タスク」「担当者」「期日」などを明確に分類して記録しましょう。

仕事のノートは「誰かに共有すること」も想定し、より客観的で整理された記述を心がけます。

【読書・趣味ノート】

自分の感想や心に残った文章を色分けし、関連するアイデアや思考をメモとして書き込みます。

雑誌の切り抜きや写真などを貼り付けるのも、自分だけのオリジナルノートを作る良い方法です。

読書ノートは、アウトプットの場として活用することで、読書体験がより豊かなものになります。

続けるコツ:見やすいノートを習慣にする方法

「見やすいノート」作りは、一度に完璧を目指す必要はありません。

大切なのは、それを習慣化することです。

「きれいに書こう」より「見返す前提で書こう」

ノートは作品ではありません。あくまで「見返すためのツール」です。

多少字が汚くても、書いた内容が整理されていればOKです。

完璧主義を手放し、「とりあえず書いてみる」という姿勢で取り組みましょう。

自分が使いやすいフォーマットを固定化する

毎回書き方を変えるのではなく、まずは1つのフォーマットを試してみて、自分に合う形を見つけましょう。たとえば、「左に板書、右にメモ」というルールをしばらく続けてみることで、自分にとってのベストな方法が見えてきます。

月に一度はノートを見返して改善点を発見する

「この書き方は見づらかったな」「ここはもっと余白をとればよかった」など、定期的に振り返ることで、少しずつ自分にとって最適な書き方を見つけられます。

改善点をノートの端にメモしておくのも良い方法です。

まとめ

見やすいノートを作ることは、決して難しいことではありません。

今回ご紹介した「基本アイテム」と「5つのポイント」を意識するだけで、あなたのノートは劇的に見違えます。

ノートをただの情報の記録庫ではなく、あなたの理解を深め、思考を整理し、未来の自分を助ける強力な武器に変えていきましょう。

ぜひ、今日からこれらのテクニックを少しずつ試してみてください。

あなたのノート作りが、より楽しく、より価値あるものになりますように・・・