アイデアノートの書き方

こんにちは。大栗紙工のノートブランド「OGUNO」の中の人です。

今日は「アイデアノートの書き方」についてコラムを書きたいと思います。

僕自身アイデアが無限に湧いてくるようなタイプではなく、特に“ゼロから何かを生み出す”ことは全く思いつきません…笑

ですが、逆にモノゴトのいいところを活かしあう、いわゆる「1+1」を3や4にするような“物事の本質を知り、考えるアイデア”の方はそこそこ自信があります。

そんなアイデアが得意なのか不得意なのかよくわからない僕が筆を取り、「こうすれば自分のアイデアを活かせるのではないか」と考えた「アイデアノートの書き方」のコラム。

よかったら最後までご覧ください!

なぜアイデアをノートに書いた方が良いのか

アイデアは、時としてふとした瞬間にひらめきます。

料理をしている時、テレビを見ようとソファに座った瞬間、ベッドに寝転んでごろごろしている時、このように普段の生活の中で急にアイデアがひらめくことは多く、その瞬間がまさに“創造的なチャンス”です!

しかし、その「思いついた瞬間」にアイデアを記録しないと、すぐに忘れてしまうことがほとんどです。

例えばギタリストの布袋寅泰さんやMrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは「思いついたメロディやフレーズも忘れてしまったらそれまで」と割り切っているというお話を聞いたことがあります(僕の解釈が間違っていたらすみません…)。

ただ、僕も含めて多くの方は限りある自分のアイデアをできるだけ活かしたいと思っていると思います。

脳は情報を保持する能力に限りがあるため、思いついたアイデアをそのまま放置しておくと、すぐに別の考えや気になることに気を取られて上書きされ、忘れてしまいます。

したがって、アイデアをすぐにノートに書き出すことは非常に大切です。

またアイデアをノートに記録することは、ただ単に思いついたことを忘れないためだけではなく、発想を整理し、形にしやすくするためにも効果的です。

ノートに書き出すことで視覚化できるので、頭の中でバラバラだったアイデアが一つにまとまり、思考の整理ができ、次に進むためのステップが見えてきます。これにより、アイデアを具現化するための基礎ができあがるので、実際に実行に移す段階にスムーズに進むことができます。

このコラムでは、「アイデアノートの書き方」について、具体的な方法や道具、テクニックを紹介します。

アイデアノートにおすすめの道具と環境

アイデアをノートに書くためには、まず道具と環境を整えることが重要です。

道具の選び方が、アイデアノートをより効果的に活用するカギとなります。

まずはノート選びです。アイデアを記録する際、ノートは使いやすさが最も大事です。

外出先でアイデアが浮かぶことが多い場合は、軽くて持ち運びやすいポケットサイズ(B6、A6、B7サイズなど)のノートが最適です。

これなら、どこにでもカバンやポケットに入れて携帯することができ、急に思いついたアイデアを素早くメモできます!

一方で、しっかりとした構造のあるノートでじっくりアイデアを考えたい場合は、A4サイズやセミB5サイズなどを選ぶとよいでしょう。

また、以前ご紹介した「OGUNO」ブランドの製品「A4→A1note」も大きく使えるので思う存分アイデアを出すことができます。

これらのようなノートを使うことにより、広いページに自由にアイデアを展開しやすくなります。

また「mahora」シリーズのノートは、じわじわと人気がでてきていて、複数種類あるサイズのラインナップや中身の印刷がアイデア出しに合うと思ってくださる方が増えてきています。

例えばスマートフォンと並べてみると、その持ち歩きやすさが一目でわかります。小さくても収納力があり、アイデアを沢山書き込むことができます。

きっちり体系的に書きたい場合は「太細交互横罫」、線を気にせずラフに書き出したい場合は「あみかけ横罫」といった感じで使い分けもできるのでオススメです!

次に、ペンや文房具の選び方についてです。アイデアが急に浮かんだとき、さっと書けるボールペンは必須です。

軽く、スムーズに書けるペンが、アイデアを逃さずに記録するために役立ちます。

また、マーカーやカラーペンがあれば、アイデアを視覚的に区別したり、重要な部分に色をつけて目立たせたりすることができます。

さらに、図解やイラストを描くためのカラーのペンやマーカーも便利です。アイデアを視覚的に表現することで、より豊かな発想を引き出すことができます。

ただ、マーカーやカラーペンもいつでも出せるよう持ち運ぶのは難しいので、例えば常備するのは軽く、細く、スムーズに書けるペンだけにして、途中で書いたアイデアを落ち着いたときに書き足す時にマーカーやカラーペンを使うというのもアリかなと思います。

アイデアノートに書くべきこと

アイデアノートに記録すべき最も重要なことは、思いついたアイデアそのものです。

ひらめいた瞬間、すぐに書き留めることが最も効果的です。

このとき、アイデアは完璧でなくても構いません。

キーワードやフレーズ、イメージなど、短い言葉でも十分です。

また、絵がわかりやすければ絵でもいいと思います。

その後でマーカーやカラーペンを使って詳しく展開しましょう!

また、アイデアが具体的になったら、「誰のどんな問題を解決するのか?」という視点を加えてみましょう。

こうした視点を持つことで、アイデアの実現可能性や社会的意義を理解しやすくなり、より実用的な方向に進むことができます。

さらに、「もし〜だったら」という仮定形式で発想を広げることも非常に有効です。

例えば、「もし予算が無制限だったら」「もし全てのユーザーが使いやすいデザインを求めていたら」などの質問をすることで、視野が広がり、さらに多くのアイデアを引き出すことができます。

このような仮定を使って発想を広げることが、新しいアイデアを生み出す助けになります。

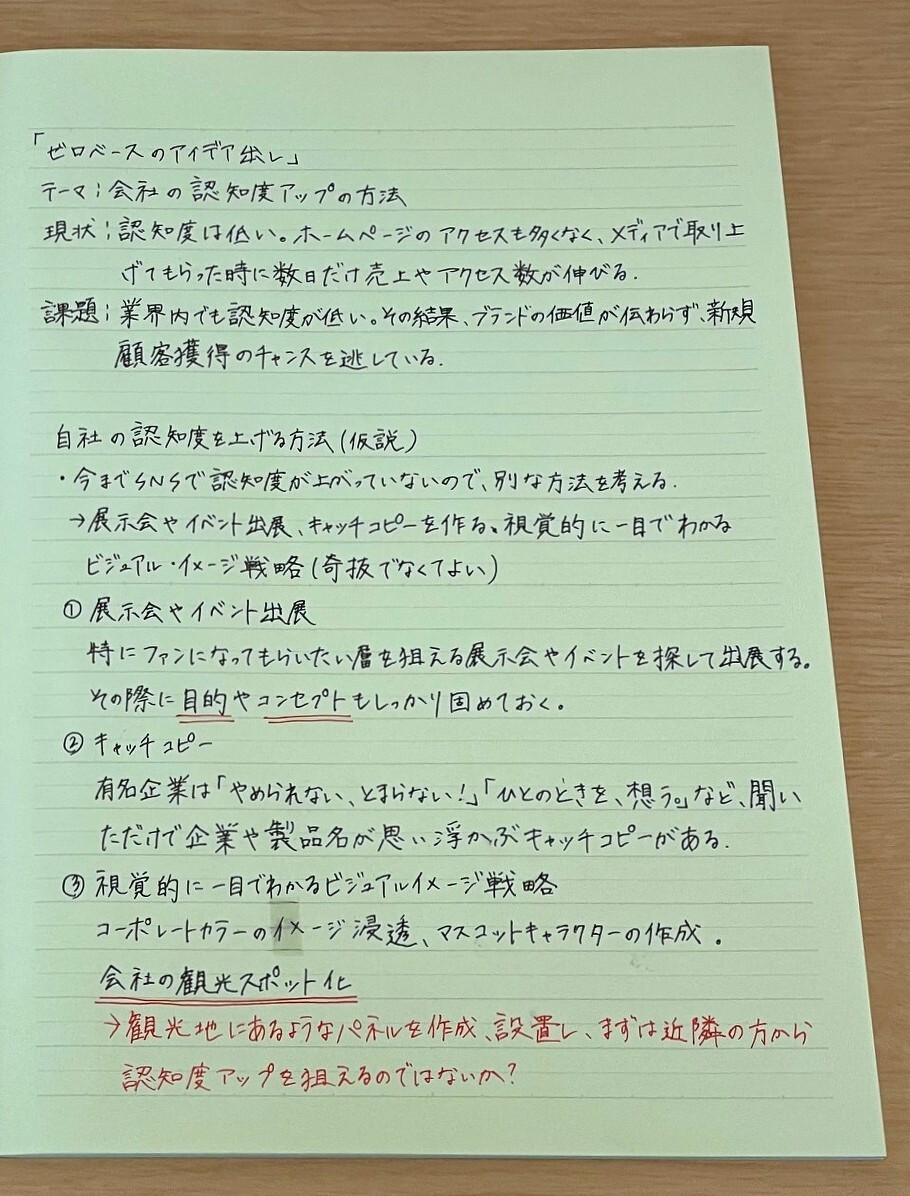

“ゼロベースのアイデア出しや新たにアイデアを生み出す”場合は既存の考えや前提を一度リセットして、まったく新しい視点でアイデアを考える方法も有効です。

ゼロベースのアイデア出しでは、まず「何もない状態」からスタートし、既存のアイデアや問題を細かく分解していくことが大切です。

例えば、「なぜこれが問題なのか?」や「どうすればもっと良くなるのか?」という問いを自分に投げかけ、その答えをどんどん掘り下げていきます。

これにより、ゼロからでも新たなアイデアを生み出すことができます。

さらに、「もしもこの問題を宇宙人に説明するなら、どう言えばいいか?」や「別の業界だったら、この問題をどう解決しているだろうか?」というように、異なる視点を取り入れることで、新しい発想が生まれやすくなります。

これらをアイデアノートに書き留めることで、視野が広がり、具体的な解決策が見えてくるでしょう。

また、参考にしたウェブサイトや記事のリンク、関連する写真や切り抜きもアイデアノートに残すことをお勧めします。

これらの情報を後から見返すことで、アイデアに関連したひらめきを引き出し、さらに洗練させることができます。

こちらが“ゼロベースのアイデア出しや新たにアイデアを生み出す”場合の「アイデアノートの書き方」です。

僕も苦手なりに勉強してこういったやり方で取り組んでいます!成果はこれからです!笑

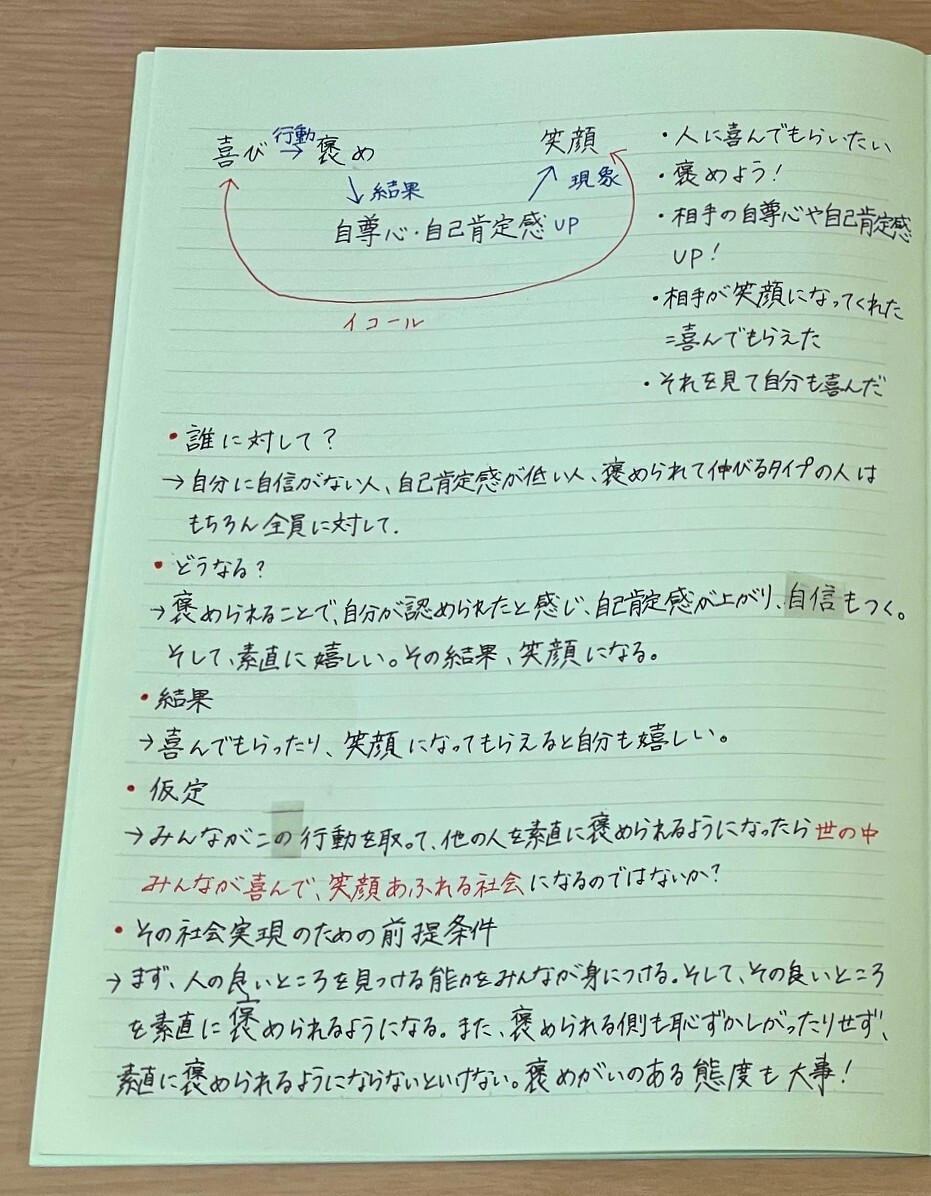

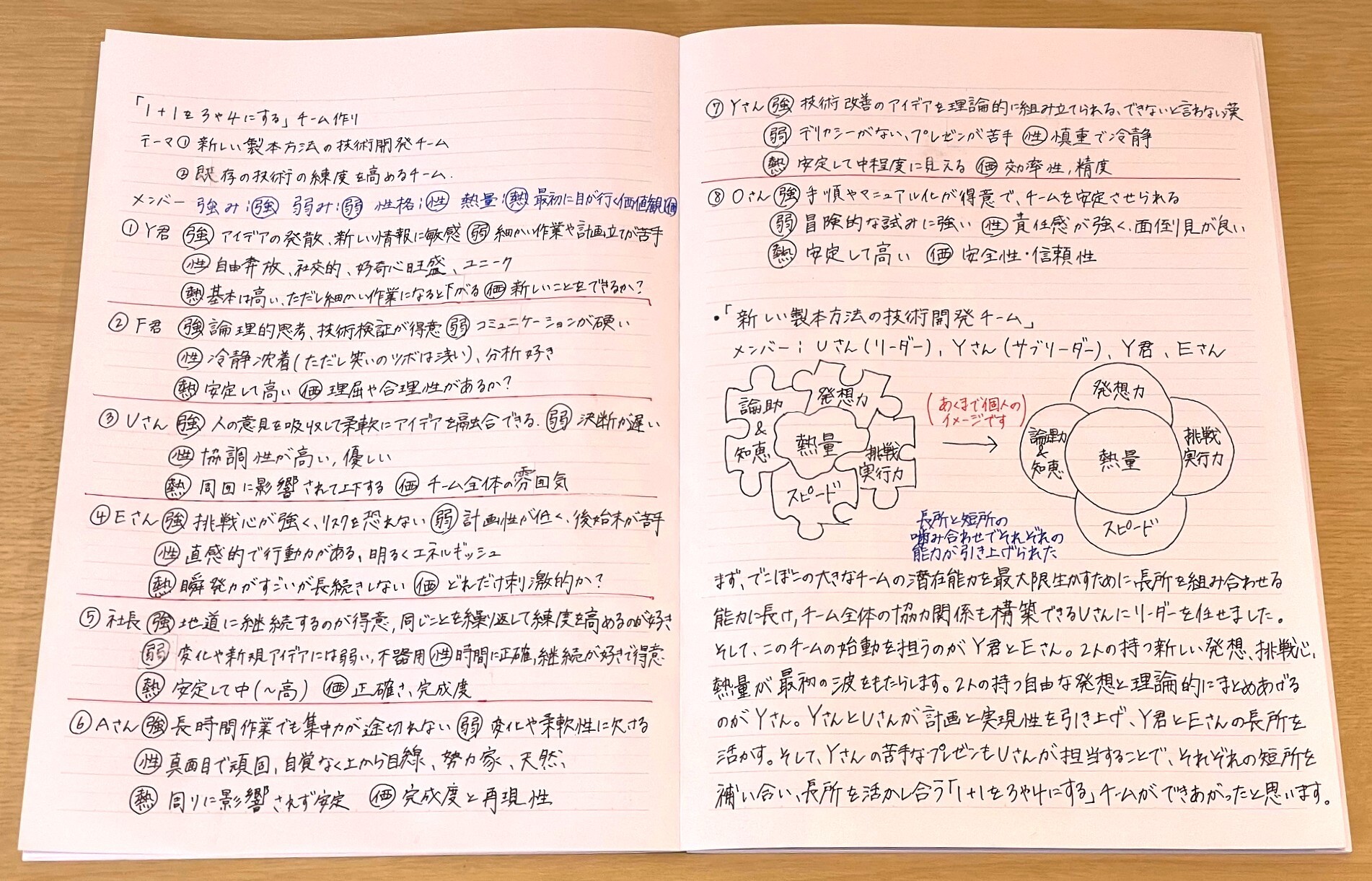

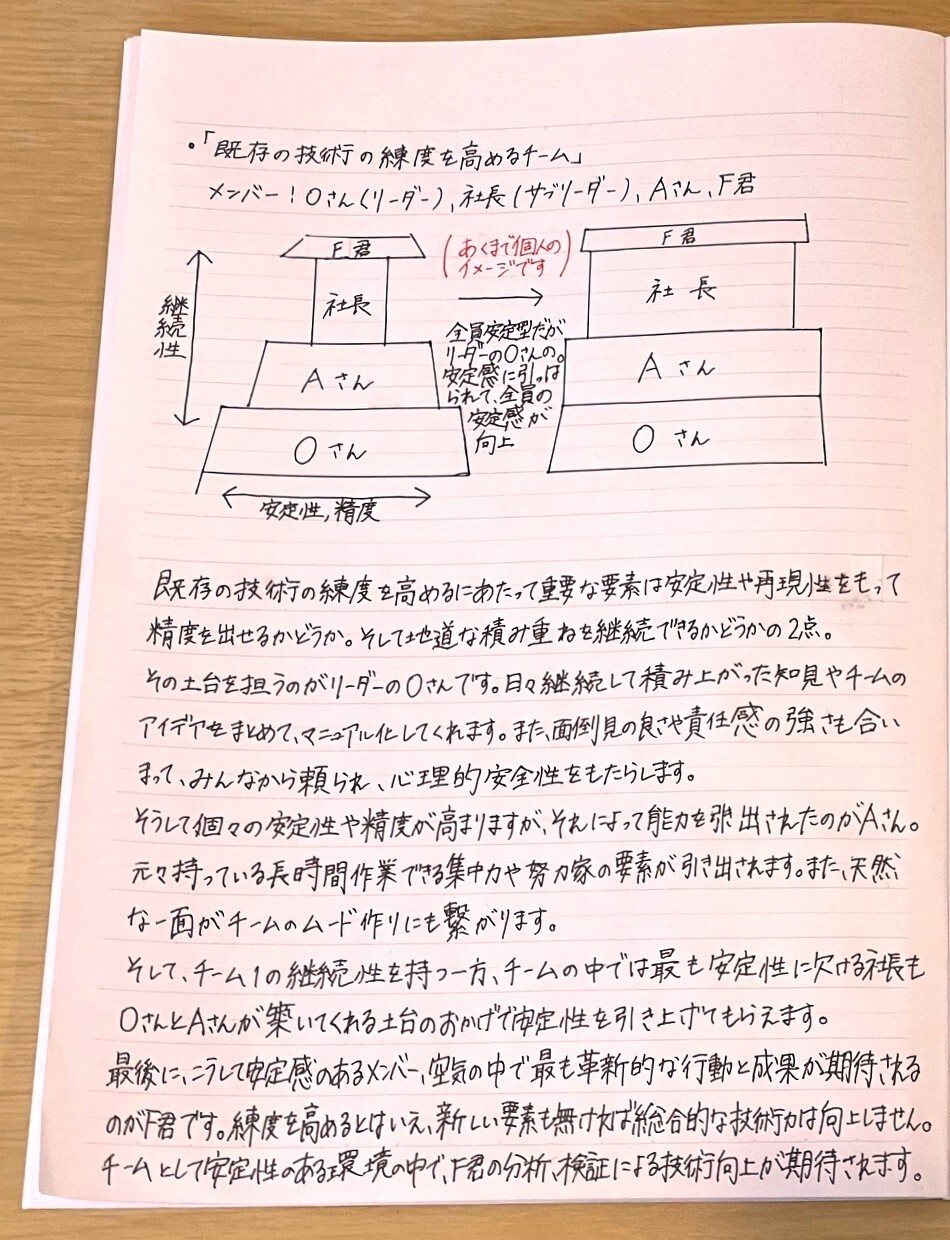

また、コラムの冒頭で書いた「1+1」を3や4にするというタイプのアイデアにも触れたいと思います。

考える内容や量によっては頭の中で簡単にできることも多いです。

ただ考える量や対象が多い場合や、頭がなかなか回らない場合は書き出すことで視覚的に見えて色々なものが繋がったりします。

その際に書き出す内容としては、例えばチーム作りの人選の場合、メンバーの強み・弱み・性格・熱量・最初に目が行く価値観は何か?などを思いつく限り書き出します。

また、そのチームに取り組んでもらうテーマに関しても、その“内容”だけでなく“特性”まで書き出すようにします。そうするとそれらの要素がパズルのように形どられ、どのような組み合わせだとお互いの力をより発揮しあえるかが見えてきます。

「そんなん当たり前やん!」と思うかもしれません。

ただ本当にそうでしょうか?実際にはチームづくりをするときにただそのことが得意な人を集めるだけで、個人の能力の数字の和がチームの最高の能力といったチームづくりをする人は多いと思います。

ただ現実には、個人の能力を足して「50」のチームが能力を引き出すことができずにチームとして「40」となってしまったり、逆に個人の能力を足して「35」のチームが能力を引き出しあうことで「60」や「70」になることもあります。

人財や資源、資金などの絶対的な量の側面で大企業に対抗することができない中小企業が、これから生き残っていくうえで大切にし、伸ばしていかなければならない視点ではないかと個人的には考えています。

今回はチームづくりを例にしてみましたが、戦略策定などでも僕はこうした視点を用いるようにしています。

そこで見えてきたものをベースにしてアイデアを広げるのが僕の考える「1+1」を3や4にするアイデア出しです。

よかったら参考にしてみてください。

ひらめきを形にする書き方テクニック

アイデアを形にするためには、書き方のテクニックを活用することが重要です。

最も多く用いられる手法の一つは、マインドマップを使ってアイデアを広げる方法です。マインドマップは、中心にアイデアのテーマを書き、その周りに関連するアイデアや情報を枝葉のように広げていく方法です。

これにより、アイデアの全体像を把握でき、どの要素が重要でどの要素がつながるかを視覚的に整理できます。

また、アイデアノートのページを使って、「アイデア」と「具体化ステップ」を分けて記録する方法もあります。

左ページにはアイデアを自由に書き、右ページにはそのアイデアを実現するためのステップを記録します。

これにより、アイデアが形になるまでの道筋を明確にすることができます。

図解やタイムライン、吹き出しを使ってアイデアを整理する方法も効果的だと思います。これらの視覚的な方法を取り入れることで、アイデアをさらに具体化しやすくなります。おそらくすべてを使いこなすことができる人はなかなかいないので、自分が最も理解しやすい整理法を見つけ、アイデアをわかりやすく表現することがポイントです。

目的別・アイデアノートの使い方

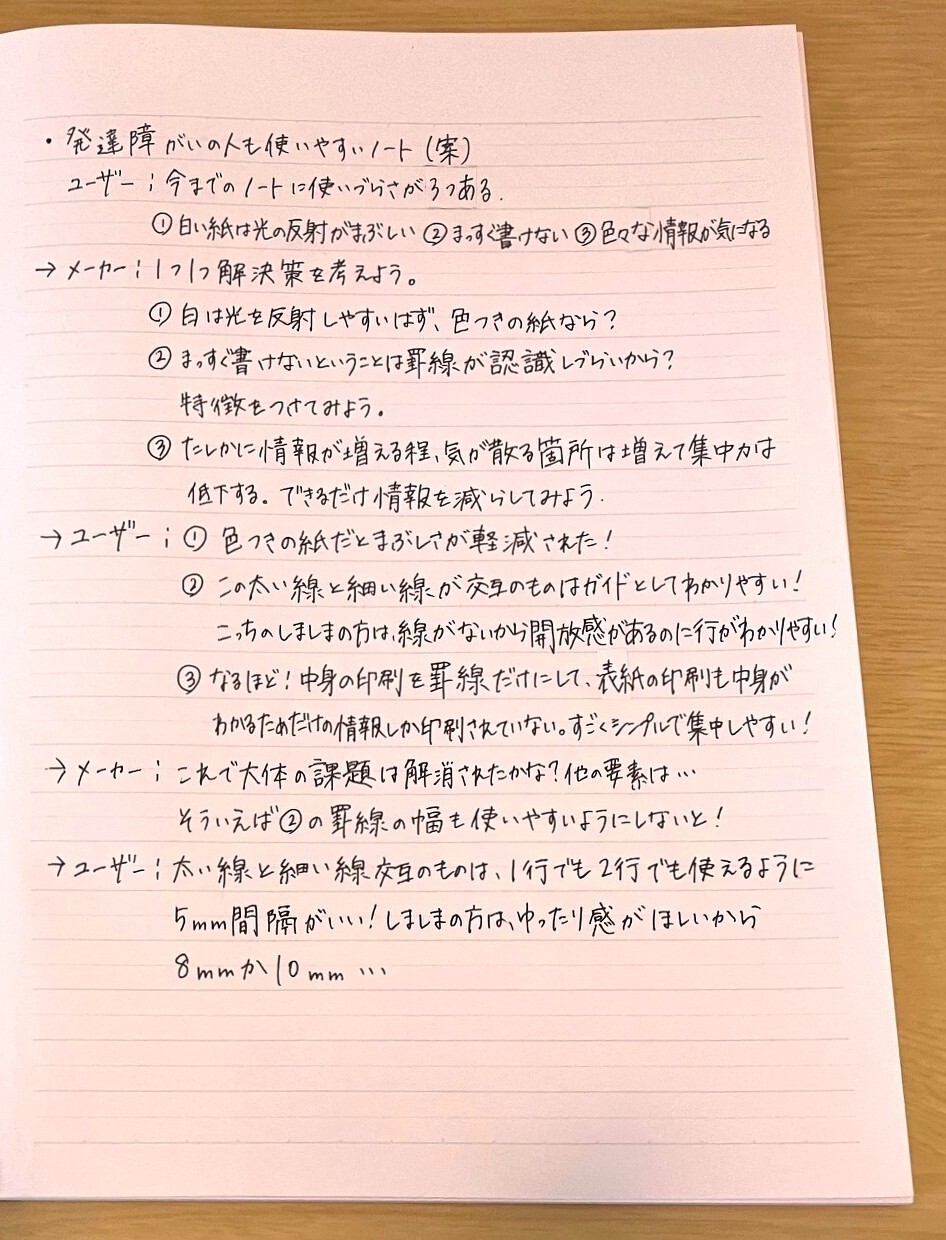

アイデアノートは、目的に応じて使い方が変わります。例えば、商品開発を行う場合、アイデアを記録する際には「ユーザー視点」と「技術視点(メーカー視点)」の双方をきっちり見て考えながらメモを取ることが重要です。

まずユーザーが抱える課題を明確にし、それに対する解決策を技術的にどのように実現できるかを考えると、実用的なアイデアが生まれやすくなります。

マーケットイン的な考え方ですね!

コンテンツ企画の場合は、ストーリー構成やキャッチコピーの断片を記録することが大切です。

特に、ストーリーの展開やキャラクター設定のアイデアをノートに書き留めておくことで、企画が形になりやすくなります。

また、こういった情報を残しておくことで行き詰ったときに立ち返る場所ができ、再び構想や進め方を練り直すことができます。

ビジネスプランの場合は、アイデアを「問題→仮説→ソリューション」の流れで構造化してメモを取ります。

これにより、アイデアの実現可能性や戦略を明確にし、ビジネスの方向性をしっかりと把握することができます。

まとめ

「アイデアノート」はただのメモ帳ではありません!

思いついたアイデアをただ記録するだけでなく、そのアイデアを視覚化することで具体化し、実現可能な形にするための重要なツールです。自分に合った適切な道具を選び、書き方のテクニックを駆使することで、アイデアをより整理し、実行に移すための第一歩の力強いステップとなります!

目的に応じて使い分けることで、どんなアイデアでも形にすることができるでしょう。ここで書いたことだけが正解ではありません。

あなたオリジナルのテーマや書き方を見つけ、どんどん充実したノートを作っていきましょう!自分の「アイデアノート」を活用して、ひらめきを具体的な成果に繋げていけるよう一緒に頑張っていきましょう!!