筋トレノートの書き方

筋トレノートをつけるべき理由

筋トレを始めたとき、最初はモチベーションに満ちていても、いつの間にか「今日はやる気が出ない」「何をやったらいいのかわからない」と感じるようになることがあります。

継続と成長を実感するには、日々の筋トレを“記録”という形にして積み上げていくことがとても効果的です。そこで活用したいのが、筋トレノートです。

筋トレノートには、以下のような効果があります。

「継続」と「成長」を後押しする

どんな筋トレでも、成果が出るには時間がかかります。記録があれば、「続けている自分」を視覚的に確認でき、自信にもつながります。

体の変化・数字の変化を可視化できる

体重、体脂肪率、扱える重量、セット数など、目に見える数字が蓄積されていくことで、自分の変化が実感しやすくなります。

目標設定と振り返りで“自己流の限界”を突破できる

何となくやっているだけでは見えない「伸びしろ」や「弱点」。記録によって振り返りが可能になり、戦略的な改善が可能になります。

たとえば、私が筋トレを始めた頃は、自宅で腕立て伏せやスクワットを中心に行っていました。ただ、記録を取らずにいると、「昨日と何が違うのか」「できるようになってきているのか」があやふやなままで、徐々にモチベーションが下がっていったのです。

その後、トレーニングノートを書き始めたことで、少しずつ変化が目に見えるようになり、「あと5回できた」「フォームが安定してきた」といった成長が嬉しくなってきました。自分が取り組んでいることの“証拠”が、ノートという形で残っていくことは、思った以上に力になります。

自宅トレーニングでもジム通いでも、体を変えたい、継続したい、結果を出したい――そんな思いがある方には、筋トレノートをおすすめします。このコラムでは、筋トレノートを始める際に必要なものと、無理なくスタートするためのコツをご紹介します。

筋トレノートに必要なものと始め方

筋トレノートを始めたいけれど、「何を書けばいいの?」「どんなノートがいいの?」と迷っている方も多いと思います。

ここでは、初心者から中上級者まで対応できる、筋トレノートの選び方とスタート方法をご紹介します。

ノートの選び方(シンプル派/フォーマット派/アプリ併用もあり)

ノートといっても、使う道具は自由です。大切なのは、“続けやすいこと”と“振り返りやすいこと”。

以下の3タイプの中から、自分に合ったスタイルを見つけてみましょう。

シンプル派(自由度重視)

市販の大学ノートや無地ノートを使って、自分でレイアウトを考えるスタイル。

書く内容を自由に決められるので、考えながら書きたい人におすすめです。自宅トレ中心の方にも相性が良く、日記のように使うこともできます。

フォーマット派(構造化重視)

「日付・種目・重量・セット数・感想」など、あらかじめフォーマットが用意されているノートを使用するスタイル。

ジム利用者に多く、短時間で記録を済ませたい人や、ルール化されている方が安心な方に向いています。

アプリ併用派(デジタルとアナログの融合)

スマホアプリで記録をしつつ、週に1回程度、ノートにまとめて振り返るスタイル。

写真やグラフ、動画を記録するにはアプリが便利。一方で、考察や振り返りは紙のノートが向いているという方におすすめのハイブリッド型です。

私自身は、最初はシンプルな無地ノートを使用し、後から自分なりのテンプレートを作っていきました。しばらくしてからアプリも導入し、セット数や重量はアプリに、感想や課題はノートに書くようになりました。

ペン・マーカー・写真を活用して「見返したくなる」工夫

筋トレノートは、“書いたまま放置”では意味がありません。あとで見返してこそ効果が出てきます。

・成果が出た日には、マーカーで色づけ

・課題が残った日には、注意マークや吹き出しでメモ

・自分のフォームを撮影した写真を貼る

・グラフやチェックリストを自作して変化を可視化する

こうした工夫によって、ノートは単なる記録から“自分だけのトレーニングガイド”へと進化します。

書くタイミングはジムの後すぐ? 帰宅後? 自分に合うパターンを決める

筋トレノートを続けるには、“書くタイミング”を自分の生活に組み込むことが大切です。

トレーニング直後

その場でメモを取ることで、感覚や課題を忘れない。スマホやメモ帳で下書きするのも◎

帰宅後・就寝前

冷静に振り返りながら記録する時間をとる。疲労感、体調なども客観的に書ける。

週末にまとめ書き

平日は最低限の数字だけ、土日にしっかり振り返るスタイル。忙しい人にもおすすめ。

ノートを書くことがストレスになってしまうと続きません。

「最小限でもOK」と自分に許可を出しながら、自分に合った方法を見つけましょう。

筋トレノートに書くべき5つの項目

ノートを使い始めるにあたって、「何を書けばいいのかわからない」という声は非常によく耳にします。

筋トレノートは自由に書いて良いものですが、最低限おさえておきたい“核となる5つの項目”があります。

ここでは、自宅トレーニングでも、ジムでの本格的なトレーニングでも、共通して活用できる記録ポイントを具体的にご紹介します。

①【日付・時間帯】体調や疲労度の振り返りに役立つ

まず必ず記録しておきたいのが、「いつ、何時ごろ」トレーニングをしたかという情報です。

時間帯によって体の動きやすさは大きく変わります。たとえば朝は体が動きにくく、夜は疲労がたまりやすいなど、個人差もあります。

日付とあわせて時間帯を記録しておくことで、「朝のトレーニングは集中できる」「夜の方が重量が上がりやすい」といった傾向に気づけるようになります。

また、数週間・数ヶ月にわたって記録を続けると、自分の“好調なサイクル”が見えてくることもあります。

私の場合、夕方から夜にかけてが最もパフォーマンスが良いことが多く、逆に午前中はアップに時間がかかる傾向がありました。

こうした傾向が見えるようになると、無理な時間帯に頑張りすぎてケガをするリスクも減らせます。

②【種目・セット数・重量・回数】必須の基本データ

筋トレノートの中心となるのがこの項目です。

・種目(例:スクワット、腕立て伏せ、懸垂、ベンチプレスなど)

・使用した器具(ダンベル、自重、バーベル、チューブなど)

・セット数(3セット、5セットなど)

・重量(自重なら“体重○kg”、ウエイトなら“ダンベル12kg”など)

・回数(各セットの回数)

この基本情報が揃っていることで、自分のトレーニングが“どこまでできたか”を客観的に振り返ることができます。

特にウエイトを扱う場合は、前回よりも重くできたか、回数を伸ばせたかという“進化の手がかり”になります。

自宅トレの場合は重量の変化が少ないですが、フォームの安定度や回数アップが記録の対象になります。

たとえば、最初は腕立て伏せが10回しかできなかったのが、2週間で15回できるようになったなど、数字に表すことで自信にもつながります。

③【フォーム・感覚メモ】できたこと/できなかったこと

数字では見えない部分を記録するのが、この“感覚メモ”です。

たとえば…

・「スクワット第2セットで膝がブレた」

・「プランク中、腰が落ちてしまった」

・「ベンチプレスは肩に違和感があった」

・「今日は集中できて動きが良かった」

といったように、身体の感覚やフォームの安定感を記録します。

これは上達のヒントになるだけでなく、ケガの予防にもつながります。特に自宅トレーニングでは鏡もない環境が多いため、自分の感覚を大切に記録することで「体と向き合う習慣」ができます。

トレーニング歴が長くなるほど、この“感覚の記録”の価値は上がってきます。

ある程度経験を積んだ方ほど、「今日はフォームが決まったか」「筋肉に効いていたか」を細かく記録することで、停滞期を抜けるヒントが見つかることもあります。

④【体の状態】体重・体脂肪率・筋肉痛・疲労感など

体の状態は、トレーニングの成果を測るうえで欠かせない指標です。

・体重・体脂肪率(家庭用の体組成計でOK)

・筋肉痛の有無(部位別)

・睡眠の質

・疲労感(5段階で○などでもOK)

特にダイエットや筋肥大を目的とする方にとっては、体の変化こそがモチベーションの源になります。

ただし、毎日測って一喜一憂するのではなく、週単位や月単位で見ていくと良いです。

私自身、体重は週に2回、朝に測るようにしています。数値が増減したときは、ノートに「なぜそうなったか」の仮説を書くようにしていて、これが食事や睡眠の見直しにもつながります。

また、筋肉痛が残っているかどうかを記録することで、部位ごとの回復ペースや負荷の強さを把握できます。疲労が抜けない日が続いている場合には、思い切って休む判断材料にもなります。

⑤【目標・次回メモ】次の課題と改善ポイントを一言で

ノートの最後に必ず書きたいのが、「次に向けたひとこと」です。

・「次回はスクワットの深さを意識する」

・「懸垂3回→4回を目指す」

・「トレーニング中の集中力を高める」

・「脚トレ後のストレッチを忘れずに」

このように、“次回の自分へのアドバイス”を書いておくことで、次のトレーニングが格段に質の高いものになります。

また、目標を明確にすることで、やるべきことがはっきりし、迷いの少ないトレーニングになります。

こうしたメモは、短くてもかまいません。「できなかった→次こそやる」「うまくいった→再現したい」その積み重ねが、大きな成果に結びついていきます。」

結果が出るノートの書き方テクニック

筋トレノートは、ただ記録を並べるだけで終わってしまうと「情報の墓場」になってしまいます。

本当に大切なのは、「見返して意味があるかどうか」。つまり、記録した情報を活かせる形に整えておくことが重要です。

ここでは、結果につながる筋トレノートのレイアウト例と、変化を“見える化”するための具体的なテクニックをご紹介します。

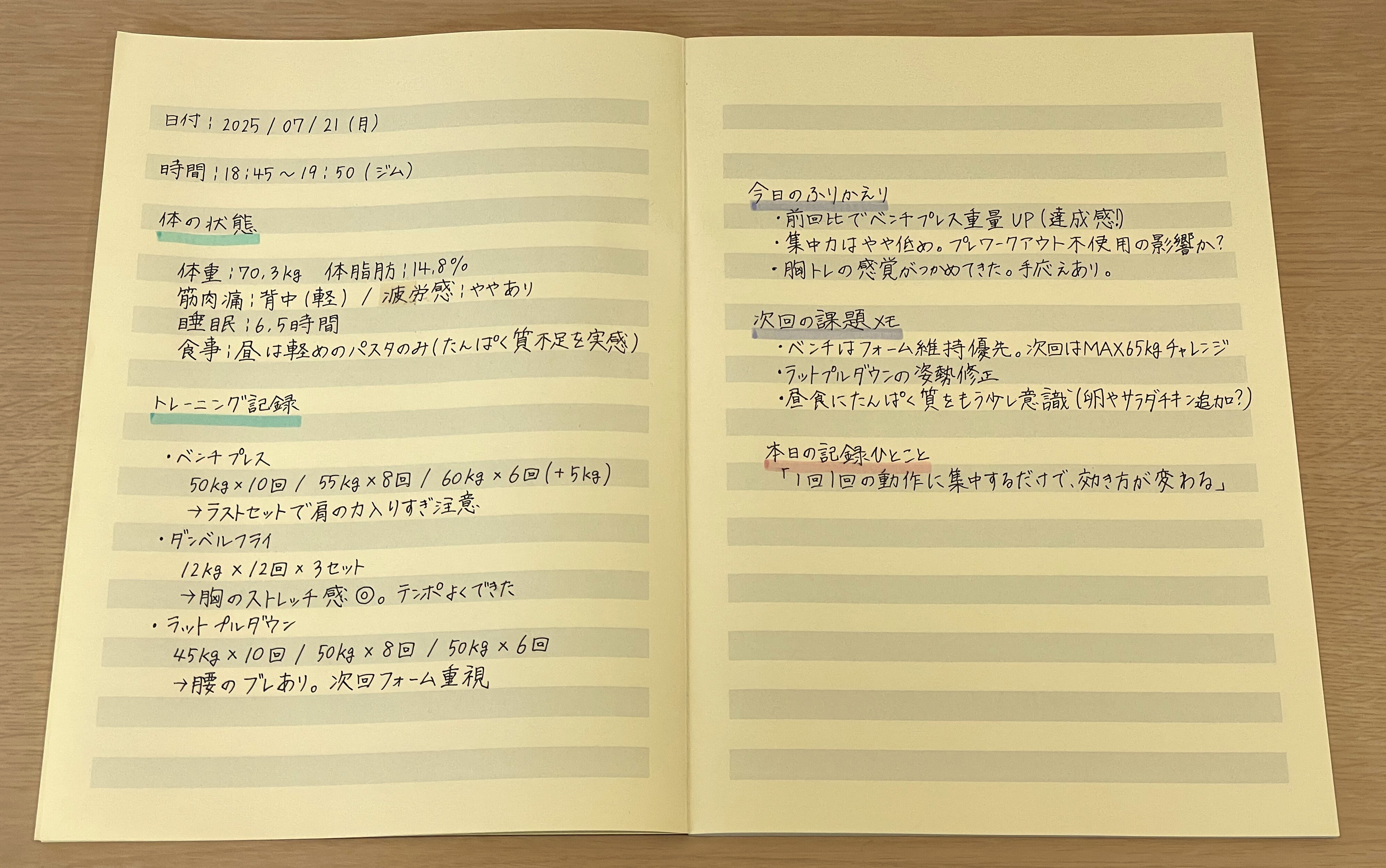

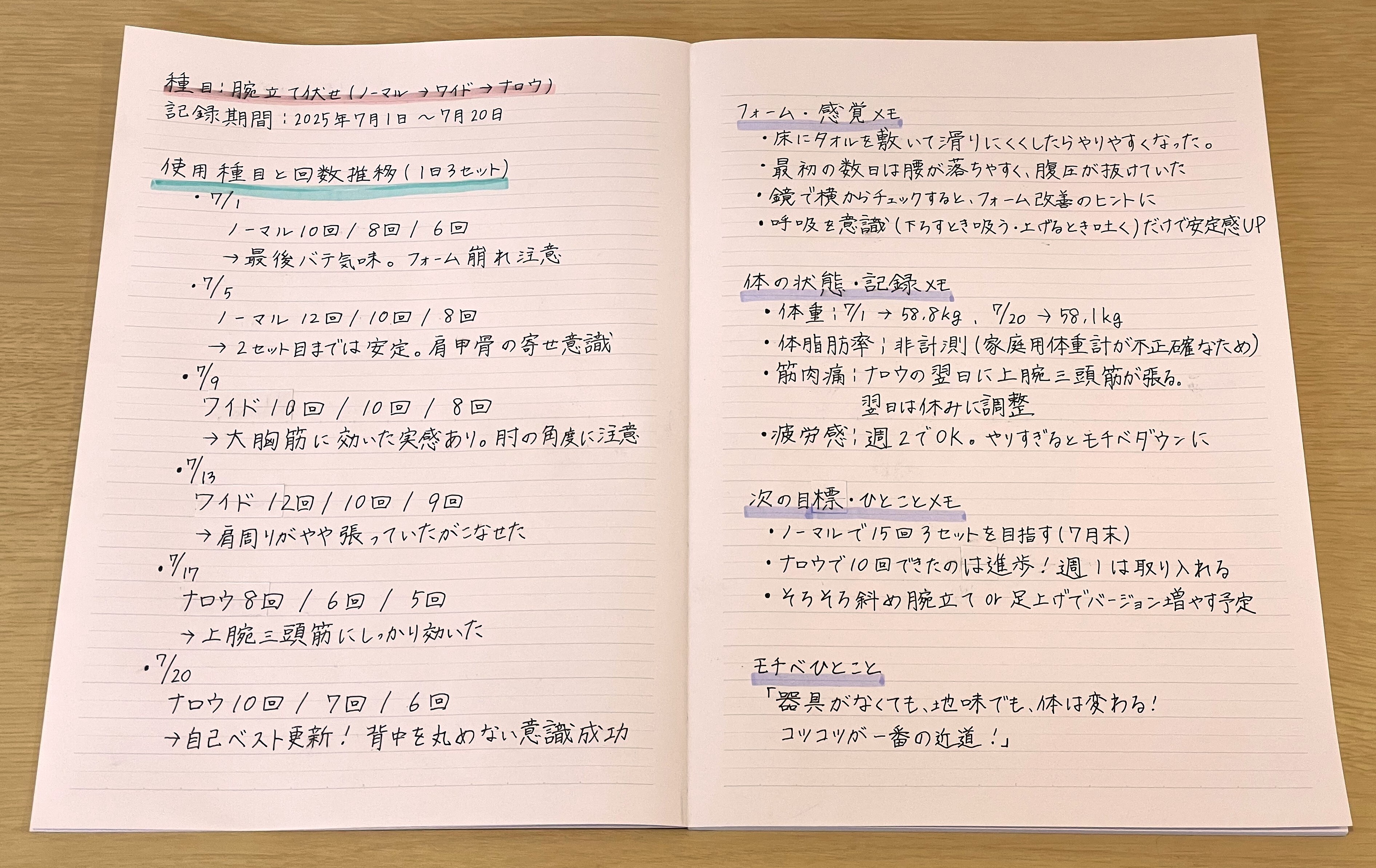

書き方例:見開き1日型 or 種目別で1ページ型

ノートのレイアウトには大きく分けて2つのスタイルがあります。

見開き1日型(トレーニング日単位)

左ページに数字や種目、右ページに感想や気づき、体調などを書く形式です。

・日付・時間・メニュー一覧

・各セットの重量・回数

・疲労感・集中力

・感覚メモ(できた/できなかった)

このスタイルは、毎日の変化を丁寧に追いたい人に向いています。特に自宅トレの方や、初心者で“感覚”を重視したい人におすすめです。

種目別で1ページ型(メニューごとに管理)

スクワットだけのページ、ベンチプレスだけのページ、というように、種目ごとに記録するスタイルです。

・過去の重量・回数の推移が一目でわかる

・停滞期や伸びている時期の傾向がつかみやすい

・ジムでのトレーニングが習慣化している中級者以上向け

たとえばベンチプレスの記録を1ページに並べていくと、「5月〜6月で重量が落ちていない=停滞気味」「7月から回数が増えている=回復傾向」といった流れが見えてきます。

どちらか一方に決める必要はありません。

初心者のうちは見開き型で日々の感覚を重視し、慣れてきたら種目別ページで数字を管理するといった併用も効果的です。

重量アップ・回数達成を色ペンで強調する

ノートの中に「成長が見える」箇所を作るのは非常に重要です。

・前回より重い重量が扱えた

・初めて20回連続でできた

・セット間の休憩を短縮できた

こうした“進歩”を、赤や青などの目立つ色でマークしておくと、見返したときに一目で成長を感じることができます。

私も記録の中で「自己ベスト」や「久しぶりの達成」は蛍光マーカーで強調しています。小さな成果でも強調することで、「続けてよかった」と思える瞬間が増えます。

写真・計測データを貼って“変化”を一目で見える化

筋トレの成果は、数字だけではありません。

見た目の変化や姿勢の変化も、大切な成長の証です。

・鏡の前で撮った姿勢チェックの写真

・二の腕やウエストのサイズ測定

・体重・体脂肪率の推移グラフ

こうした視覚的なデータをノートに貼っていくと、「前よりも引き締まった」「背中がスッキリした」といった変化が、よりリアルに感じられます。

ジムに通う人だけでなく、自宅でのボディメイクを続ける方にもおすすめです。特にダイエット目的の方は、「体重は変わらないのに見た目が変わってきた」ことを確認する材料にもなります。

週ごと/月ごとにグラフ化して達成度をチェック

トレーニングを継続していると、数字がどんどん溜まってきます。

それをグラフとしてまとめてみると、客観的に自分の伸びを見られるようになります。

・週ごとの総セット数・総回数

・ベンチプレスの最高重量の推移

・体脂肪率の変化

・トレーニング頻度のカレンダー

こうしたグラフは、ノートの巻末に月ごとでまとめる形でも良いですし、毎週日曜日に“週まとめページ”を設けるのもおすすめです。

私の場合は、ノートの最後に「マンスリー記録ページ」を作り、1ヶ月間のトレーニング内容や自己評価、体重・筋肉量のグラフを記録しています。モチベーションが下がりそうなときでも、「ここまで頑張ってきたんだな」と思える場所があることで、気持ちが立て直せる場面が何度もありました。

目的別・筋トレノートの使い方

筋トレをする理由は、人それぞれです。

筋肉を大きくしたい人もいれば、引き締まった体を目指してダイエットをしている人もいますし、スポーツでのパフォーマンス向上を目指す人、メンタルの安定を目的にしている人もいます。

筋トレノートは、目的によって「何を記録するか」「どこに注目するか」が変わってきます。

ここでは、代表的な4つの目的別に、効果的な使い方のヒントをまとめました。

【筋肥大目的】部位別のボリュームと重量推移を可視化

筋肉を大きくしたい場合、最も重要なのは「トレーニングボリューム」と「漸進性の原則」です。

・トレーニングボリューム(=重量 × 回数 × セット数)

部位ごとのボリュームを週ごとに集計すると、筋肉にどれだけ刺激を与えているかが見えてきます。

・漸進性の原則(=徐々に負荷を上げていく)

前回よりも重いウエイト、より多い回数を目指すことで、筋肉は成長していきます。

筋肥大を目的とする方は、以下のような工夫をするとノートが効果的に使えます。

・曜日ごとに鍛える部位を分けて記録(例:月=胸、火=背中、水=脚)

・各部位のトレーニングボリュームを合計してグラフ化

・「前回より負荷アップできたか」を色で強調

・週の終わりに“ベストセット”や“最も追い込めた日”をピックアップ

特に中〜上級者になると、「成長が鈍化してきた」と感じる時期が訪れます。

そんなときも、数字で見ると「実は背中のボリュームが少ない」「脚トレの頻度が落ちていた」など、改善のヒントが見えてきます。

【ダイエット目的】有酸素運動/食事記録をセットにする

ダイエットの成果は、筋トレだけでは測れません。

運動と同じくらい、食事や睡眠といった生活習慣がカギを握っています。

ダイエット目的の方には、筋トレノートに次のような項目を追加するのがおすすめです。

・食事の記録(ざっくりでもOK)

例:「朝=バナナとヨーグルト、昼=おにぎり2個、夜=鶏むね焼き+サラダ」

・摂取カロリー・タンパク質の量(可能な範囲で)

・有酸素運動の内容と時間(ウォーキング、バイク、HIITなど)

・睡眠時間と質(目覚めのスッキリ感もメモすると◎)

体重や体脂肪率の推移は、グラフにすると効果が見えやすくなります。

また「停滞期」を記録しておくことで、「減らない時期があっても大丈夫」と安心材料にもなります。

私が減量期に取り入れていたのは、「今日は夜にお腹が空いた→なぜ?→昼食が少なかった」といった“原因と結果の記録”です。ノートに書くことで、「次回はこうしよう」と前向きに改善する流れが自然にできてきました。

【パフォーマンス目的】スポーツ別にフォームと記録を分ける

陸上競技、野球、格闘技、サッカー、ダンスなど、筋トレをスポーツのパフォーマンス向上のために行っている方も多いと思います。

この場合は、筋肥大よりも「動きの質」や「可動域」「連動性」などを意識した記録が役立ちます。

・種目の目的(スピード強化、安定性向上など)を記載

・フォームの変化(動画からの気づきなど)を文字でまとめる

・競技練習との関連(例:「スプリント練後はジャンプ力が増す」など)

・疲労やケガの兆候もこまめに記録

スポーツ選手は筋トレと競技練習を並行して行うため、「今どちらを優先するべきか」「回復が足りているか」などの判断材料として、ノートは大きな役割を果たします。

特に高校生や大学生のアスリートの場合、先生やトレーナーとノートを共有することで、指導にも活かせるメリットがあります。

【メンタル面】モチベ低下や体調変化を振り返って調整

筋トレは心にも影響を与える習慣です。

・落ち込んでいた日でも体を動かして少し前向きになれた

・トレーニング後の爽快感が、1日のリズムを整えてくれた

・続けることで“自分をコントロールできている”という感覚が育った

こうした“気持ちの変化”も、ぜひノートに残してみてください。

・「今日はやる気が出なかったけど、とりあえず10分だけやった」

・「疲れてたけど筋トレしたら頭がスッキリした」

・「忙しくてもやれたことで自信になった」

また、仕事や育児、勉強などとの両立がうまくいかない時期は、「なぜできなかったか」よりも「どうすれば再開できるか」を書いておくと、気持ちの整理にもつながります。

私自身、何度も「今日はサボりたいな」と思う日がありました。そんな日は、過去のノートを見返して「この時も忙しい中で頑張ってたな」と思い出すことで、自然とやる気が戻ってきたことが何度もあります。

まとめ:筋トレノートは「未来の自分への贈り物」

筋トレノートをつけることで得られる効果は、単なる「記録」にとどまりません。

ノートは、あなた自身の“軌跡”であり、“成長の証”であり、“対話の場”でもあります。

毎日の積み重ねが、目に見える形で可視化される。

その過程で「何が効いているのか」「どこでつまずいたのか」を自分の言葉で振り返る。

そして、次に進むための小さなヒントやモチベーションを、自分自身から受け取る——

これこそが、筋トレノートの真の力です。

ノートを続けるためのちょっとしたコツ

・完璧を目指さない:「毎日必ず書く」より「書けるときに書く」でOK

・内容はざっくりでもいい:「重さ」「回数」だけでも十分価値あり

・お気に入りのノートやペンを使う:書くことが“楽しい”に変わります

・定期的に見返す時間を作る:週に1回、1ヶ月に1回の振り返りが効果的

・他人と比べず“過去の自分”と向き合う:少しずつ進んでいることに気づけます

どんなレベルの方でも、筋トレノートはきっと味方になってくれます。

初心者の方は、まずは今日のメニューと気づきのメモから。

中級者・上級者の方は、フォームや回数、目的別のボリューム分析などを取り入れて、より精度の高い記録を。