在庫管理ノートの書き方

在庫をきちんと把握しているつもりでも、気づけば「どこに置いたかな」「数が合わないな」と思うことはありませんか。

ノートに書きとめておくと、あとから確認できて安心できると思います。

数字だけでなく、仕入れた日や使ったときのことも一緒に記しておくと、ちょっとした日記のようにもなって続けやすくなりますよ。

自分に合ったやり方を見つけながら、在庫ノートを気軽に使ってみませんか。

【なぜ“ノート管理”が在庫管理の基本になるのか?】

在庫のことを覚えておこうと思っても、つい忘れてしまったり、思い込みで数を間違えてしまったりすることはありませんか。

そんなときに役立つのが、ノートに書き残しておくこと。

ノートに記録しておけば、あとから「どのくらい残っていたかな」「前に買ったのはいつだったかな」と見返すことができますね。

少しずつ書きためることで、在庫の流れが自然と見えるようになり、必要なときに必要な分を安心して用意できるようになります。

だからこそ、シンプルなノート管理が小さな場面での在庫管理の基本になるのです。

小規模だからこそシンプルで見える化できる仕組みが大事

小規模だからこそ、仕組みはシンプルな方が続けやすいのではないでしょうか。

在庫に関して、情報量が多いと書くのも見るのも大変ですよね。

ノートに必要な情報だけで書き残しておくと、在庫の流れが目に見えて安心につながるように。

誰が見てもわかりやすく、確認もしやすいので、日々のちょっとした管理にも役立つのではないでしょうか。

小さな単位で取り組むからこそ、見える化できる工夫が大切になってくるのかもしれませんね。

アプリや表計算が苦手な人でもすぐに始められる

在庫管理と聞くと、アプリや表計算ソフトを思い浮かべる方も多いかもしれません。

私自身も自社商品の在庫管理を日々行っており、任された当初は管理方法に苦労した覚えがとてもあります。

在庫管理はむずかしそうに思えても、実はノートがあればすぐに始められますよ。

私も、ノートに手書きするようにして日々の在庫管理を行っています。

アプリや表計算のように準備や操作を覚える必要もなく、手元にあるノートとペンだけで始められる手軽さがあるので、ノートでの在庫管理を始めるハードルは割と低い気がしますね。

書くだけで管理ができるので、思い立ったときにすぐ取りかかれるのも安心につながるのではないでしょうか。

小さく始められるからこそ、無理なく続けやすい方法なのかもしれません。

在庫管理ノートに必要な道具と準備のコツ

在庫管理を続けやすくするためには、最初の準備が意外と大切なのではないでしょうか。

必要な道具を整えておくと、記録がスムーズになり、あとから見直すときにも効率がよくなると思います。

小さな工夫を意識するだけで、毎日の管理がずっとラクに。

そんな中で、ノート選びでのそれぞれのノートの特徴や、どんな方におすすめか、どんなふうに準備すると使いやすいのか紹介させてくださいね。

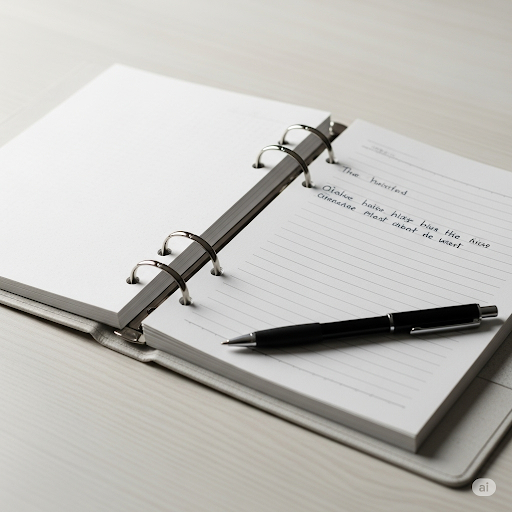

バインダー式ノート

バインダー式は、リフィルを自由に入れ替えたり追加したりできるのが大きな特徴。

在庫の種類ごとにページを分けるときも、あとから書き足したいときにも柔軟に対応できますね。

ページの順番を入れ替えられるので、情報を整理しやすく、管理の流れを自分に合わせやすいのも便利なポイント。

変化の多い商品を扱う方や、カテゴリーごとにきちんと分けて管理したい方におすすめです。

ルーズリーフ

ルーズリーフは、一枚ごとに書き込めるので、必要な情報だけを抜き出して管理しやすいのが特徴。

不要になったページを外したり、コピーして共有したりできるので、シンプルに在庫をまとめたいときに役立ちます。

一枚ずつ独立しているため、書き方の自由度も高く、自分流にアレンジしやすいのもメリット。

気軽に始めたい方や、細かいルールに縛られずに柔軟に使いたい方に向いていると思います。

在庫管理ノートの用途別の使い分け

◎項目別ノート

用途ごとにノートを分けて使う方法もあります。

たとえば「仕入れ専用ノート」「出庫専用ノート」「在庫一覧ノート」と分けることで、目的の情報をすぐに探せるようになりますよ。

一冊のノートにまとめるよりも見やすく、複数人で使う場合にも役割を分けやすいのがポイント。

業務を分担している小規模事業や、複数人で在庫を確認する必要がある環境におすすめですね。

ペン・ふせん・インデックスで「探しやすさ」をUP

在庫管理ノートは、ただ書くだけでも十分に役立ちますが、ちょっとした工夫を取り入れることで、もっと見やすく使いやすくなるのではないでしょうか。

特に「探しやすさ」を意識して道具をそろえておくと、必要な情報にすぐたどりつけて、管理の負担もぐんと減っていくはず。

色分けできるペンや、自由に動かせる付箋、ページを整理するインデックスなどは、小さなアイテムですが、続けやすさを支えてくれる頼もしい存在です。

それぞれにどんな特徴があって、どんな方に向いているのか、一緒に見ていきましょう。

ペン

色分けできるペンを使うと、仕入れ・出庫・残数などの情報を直感的に見分けやすくなりますよ。

たとえば仕入れは青、出庫は赤、在庫残は黒など、自分なりのルールを決めておくと整理がスムーズに。

視覚的に管理したい方や、あとから見返したときに一目で状況を把握したい方におすすめです。

赤や青のボールペンで書いていくのも、黒のボールペンで書いたあとに、赤や青のラインマーカーを使ってわかりやすくするのもいいかもしれないですね。

付箋

付箋は「一時的なメモ」としてとても便利です。

在庫の急な変動や、仕入れ予定などを書いて貼っておけば、必要がなくなったときにすぐ外せますね。

ページを汚さずに補足ができるので、臨機応変に対応したい方や、試しながら書き方を工夫したい方に向いていますよ。

例えば、社外のイベント販売分の商品をどれだけ引いているかなど、付箋に記録しておくのもいいかもしれません。

インデックス

インデックスを使うと、目的のページをすぐに開けるように。

「仕入れ」「在庫一覧」「出庫」と分けて貼っておけば、探す手間を減らせて、共有して使うときにもわかりやすくなります。

ページをめくる回数を減らしたい方や、チームで情報を共有する小規模事業の方に特におすすめ。

私はサイズや、商品のシリーズごとにインデックスをつけて1回で目当てのページが開けるようにしています。

こうした小さな工夫の組み合わせで、ノートがより使いやすくなって、探す時間を減らして在庫管理に集中できるようになるのではないでしょうか。

書く場所とタイミングの固定

在庫管理ノートは、思いついたときに書くよりも、場所やタイミングをあらかじめ決めておくと続けやすくなると思います。

決まった場所にノートを置いておけば「どこにあるかな」と探す手間もなくなり、記録を忘れにくくなるはず。

小さな工夫ですが、毎日の管理をスムーズにするためのコツにつながると思いますよ。

店舗、自宅でのそれぞれおすすめのタイミングを紹介します。

店舗でのおすすめのタイミング

店舗では「閉店後の片づけの時間」に記録するのがおすすめですね。

1日の動きが落ち着いてからまとめて書くことで、仕入れや出庫の流れを整理しやすくなります。

また、開店準備のときに前日の在庫を見直しておくと、その日の必要数を把握しやすくなるので、翌日のスタートがスムーズに。

自宅でのおすすめのタイミング

自宅では「仕入れたものをしまう前」や「使い切ったとき」に記録するのが自然ですね。

買ってきた商品を棚に並べるタイミングで書いておくと、あとで数を思い出す必要がなくていいと思います。

また、在庫を使い切ったときに書いておくと、次の仕入れの目安がわかりやすくなり、うっかり買い忘れを防ぐことにつながりますよ。

在庫管理ノートに書くべき5つの項目

在庫管理ノートを始めてみようと思っても、「具体的に何を書けばいいのかな」と迷うことはありませんか。

大切なのは、あとから見返したときに在庫の流れがわかるようにしておくこと。

そのために押さえておきたい基本の項目がいくつかあり、まずはこのポイントを書き残しておくだけでも安心感がぐんと増すはず。

ここでは、在庫管理をシンプルに続けるために役立つ「5つの項目」について紹介します。

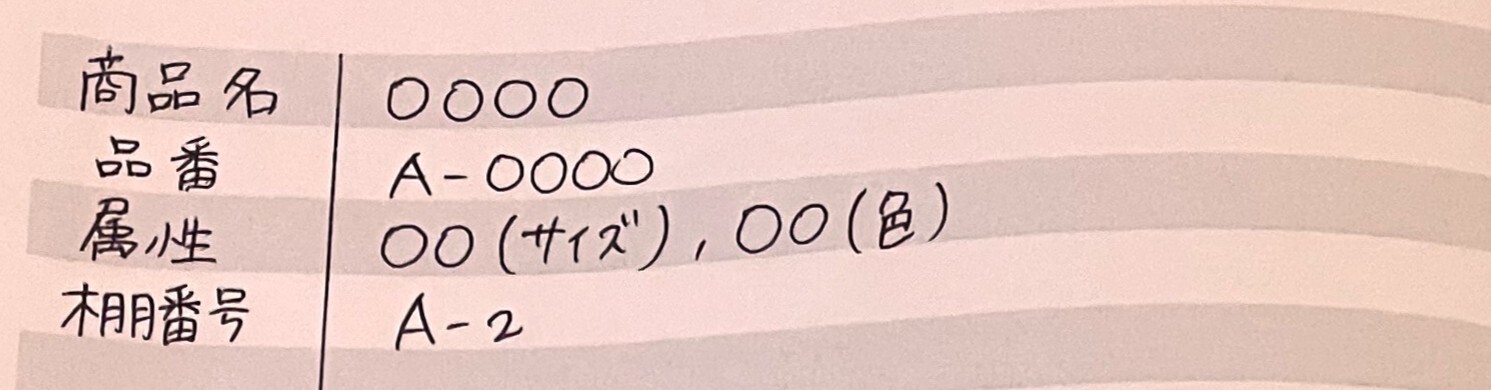

商品名・品番

ポイント

正式名称と品番をセットで書いておくと、誰が見ても分かる表記になり、在庫特定がスムーズに。

色・サイズ・型番・容量などの属性も一行に揃えておくと混ざりにくくなりますよ。

表記ゆれ(ハイフンやスラッシュなど)を揃えておくと、特定の商品在庫が探しやすくなると思います。

メリット

誤出庫や二重発注の予防につながり、スタッフ間で同じ表記を共有しやすくできます。

後から一覧で見返したときに、同一商品の履歴を追いやすくなるのがメリット。

おすすめの使い方

ノート冒頭に「表記ルール」を簡単に書き出しておくと、誰でも同じ書き方に寄せやすくなると思います。

たとえば、「商品名/品番/色/サイズ/棚番号」の順で記入しておくと安心。

棚や箱のラベル表記とノートの表記を合わせておくと、探す時間が短くできますね。

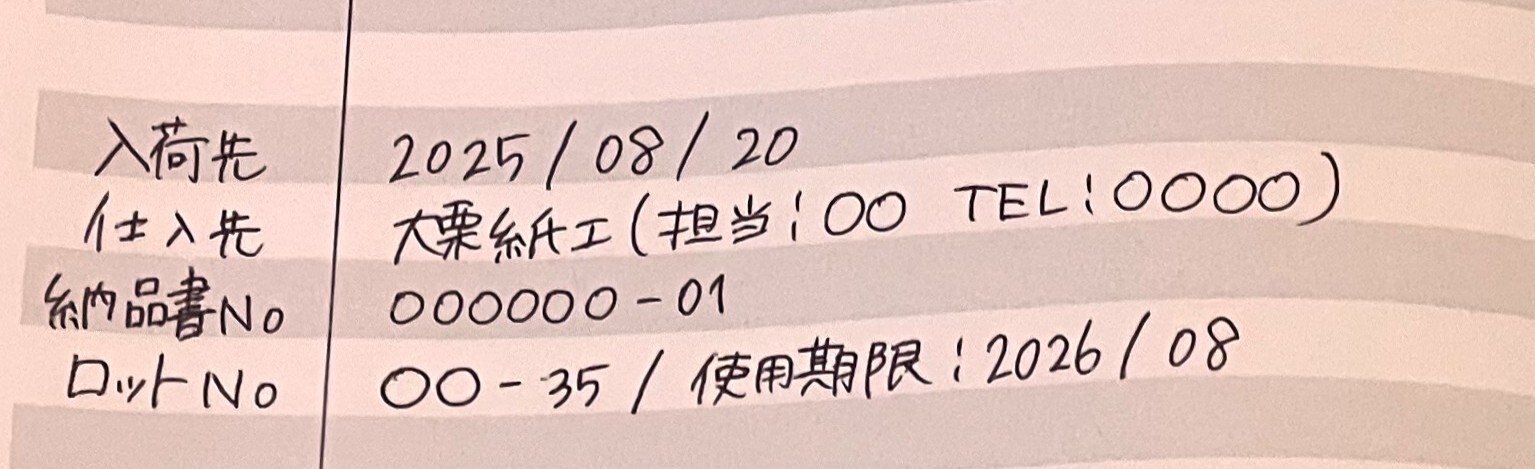

入荷日・仕入れ先

ポイント

追跡・確認をしやすくするために、日付は「YYYY/MM/DD」のように統一しておくと、時系列が追いやすくなります。

仕入れ先名に加えて、担当者名や連絡先、納品書番号があると照合がしやすくなりますよ。

ロット番号や消費期限がある場合は、あわせてメモしておくと安心。

メリット

不良や欠品が発生した際の原因追跡がしやすいですね。

追加発注や価格・条件の確認がスムーズ。

仕入れ先ごとのリードタイムや最小発注数の傾向が見えやすくなるのがメリット。

おすすめの使い方

仕入れ先ごとにインデックスや色を分けておくと、必要情報にすぐ届きやすくなります。

入荷記録の行に「納品書No./担当者/連絡先」を小さく添えるだけでも、後日の照会が楽に。

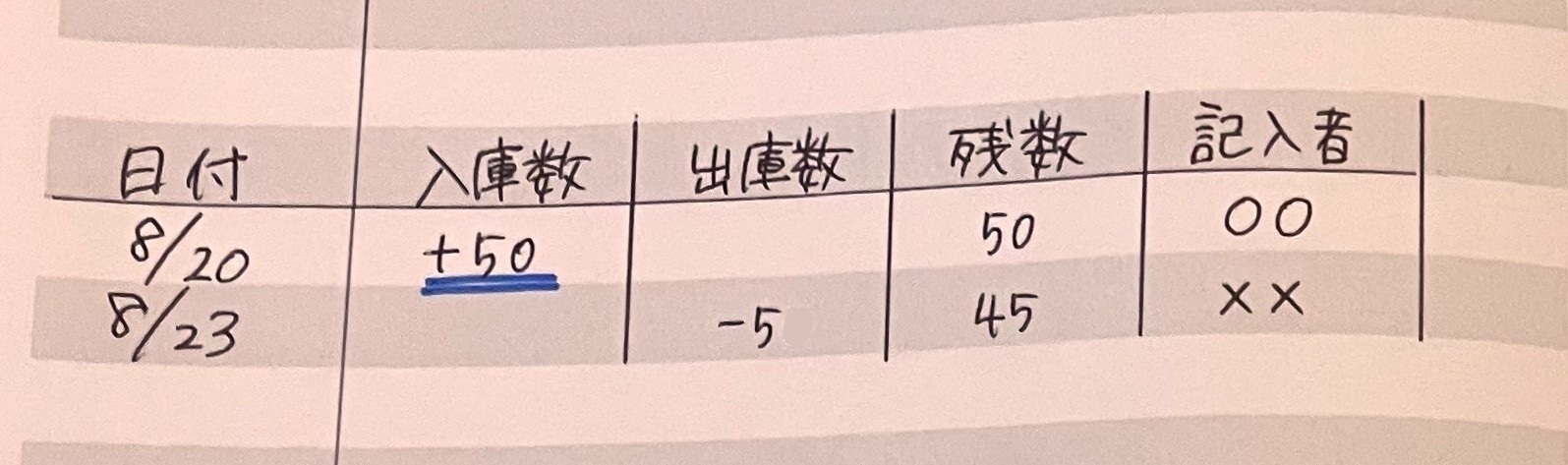

数量(在庫数)

ポイント

単位(個/箱/袋など)を明記しておくと、入庫・出庫で都度更新の時に数え方のズレの防止に。

入庫は「+」、出庫は「−」のように記号を揃えておくと、視認性がUP。

基準在庫(これくらいあると安心)や最小在庫(ここを下回ったら発注)を書いておくと、補充や発注の判断がしやすくなりますよ。

メリット

現在庫が把握しやすくなり、欠品や余剰の予防につながります。

「数が合わない」場面で差異の発生タイミングが見つけやすく、発注のタイミングを迷いにくくなるのがメリットですね。

おすすめの使い方

一行の並びを「日付|入庫|出庫|残|記入者」に固定しておくと、記入が迷いにくくなりますよ。

週末や月末に軽い棚卸しをして、残数欄に○で囲んだ「確定」マークを付けておくと、次の在庫確認の時の基準に。

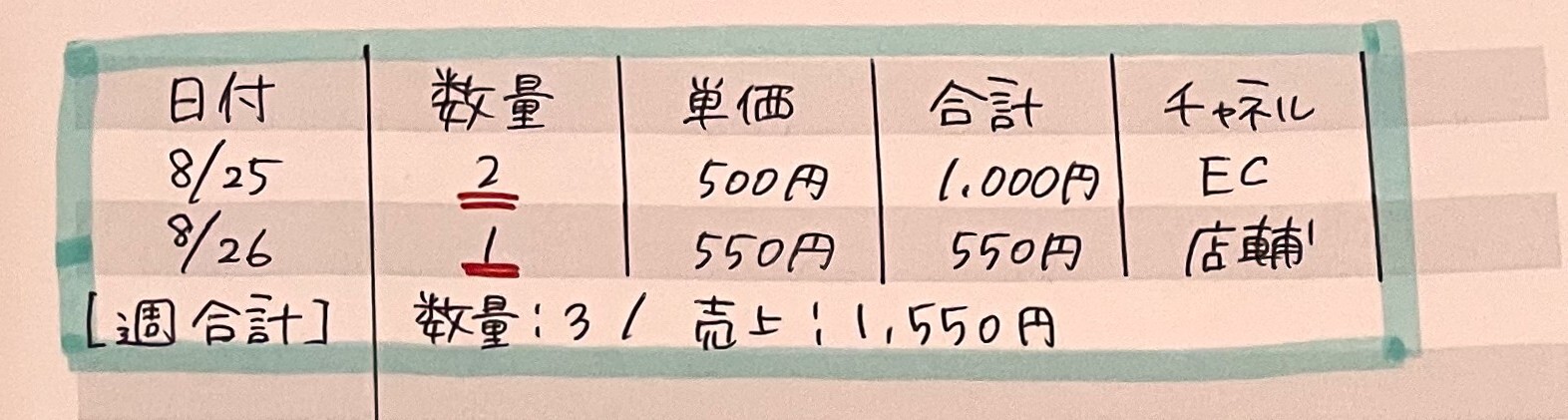

販売履歴

ポイント

日付・数量・単価・合計の4点をそろえておくと、売れた日・数量・売上を簡単に記録でき、必要十分な振り返りができます。

販売チャネル(店頭/オンライン/イベント)や割引・キャンペーンの有無が分かると、動きの傾向が読み取りやすくなりますね。

返品があった場合は、数量と理由をあわせて残しておくと、実需が見えやすく。

メリット

売れ筋や季節性が見えやすくなり、仕入れ量の調整に役立ちます。

値付けの見直しや、販売チャネルごとの強みが見つけやすく、在庫回転のスピード感がつかみやすくなるのがメリット。

おすすめの使い方

商品ページの裏側や見開き右ページを「販売ログ専用」にしておくと、同じ商品の流れを一目で追いやすく。

週ごと・月ごとに合計だけ小さく囲んでおくと、傾向の確認が手早くなりますよ。

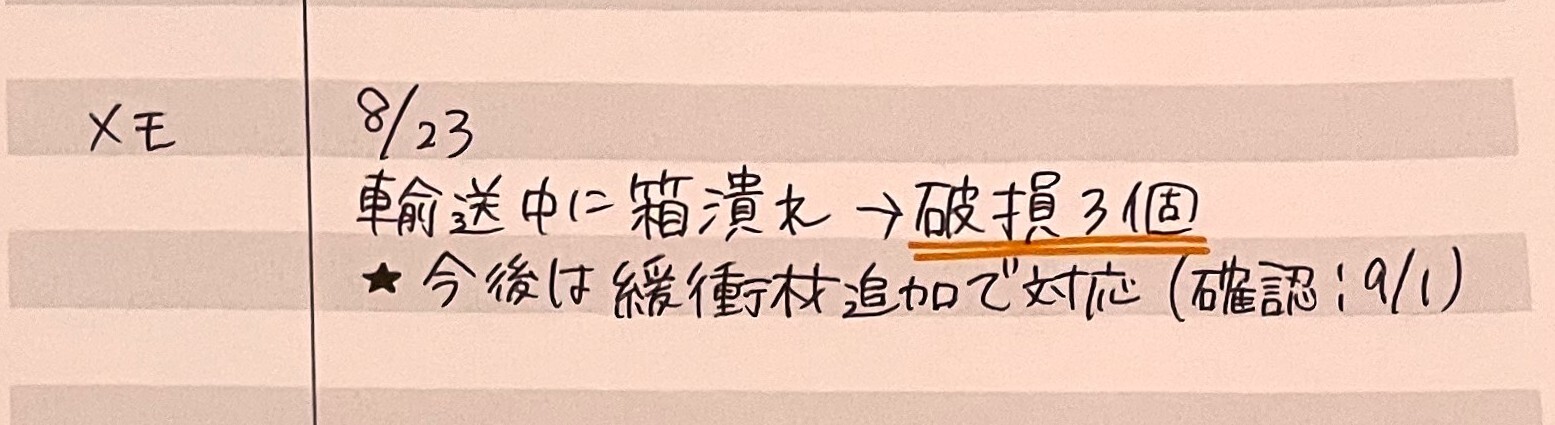

メモ欄

ポイント

破損・期限切れ・誤出庫などの発生理由と、気づいた点を短く書き留めて残しておくと、改善のヒントに。

保管場所や気温・湿度、レイアウト変更など、環境の変化も書いておくと、原因との結びつきが見えやすくなるのがポイント。

次回の対策や確認日を一言添えておくと、行動につながりやすくなりますね。

メリット

在庫ロスの可視化につながり、同じトラブルの再発予防に。

引き継ぎや共有の際に「背景」が伝わりやすくなるのがメリット。

ちょっとした気づきが積み上がって、現場に合うルールが育ちやすくなりますよ。

おすすめの使い方

「原因/対策/次回確認日」の3点を小さな枠で決めておくと、書きやすくなります。

重要なメモは★印や付箋を使って目立たせて、後日の見直しでチェックできるようにしておくと安心ですね。

効率的に管理する書き方テクニック

在庫管理ノートは、ただ書き残すだけでは十分とはいえず、記録の仕方を工夫することで精度を高め、ミスを防ぎやすくなるのではないでしょうか。

数量や日付の書き方を統一しておくだけでも、確認の手間や記入漏れを減らすことにつながると思います。

また、誰が見ても同じように理解できる書き方にしておくと、共有や引き継ぎの場面でも安心。

小さな工夫が積み重なることで、在庫管理全体の正確さをぐんと高められるはずです。

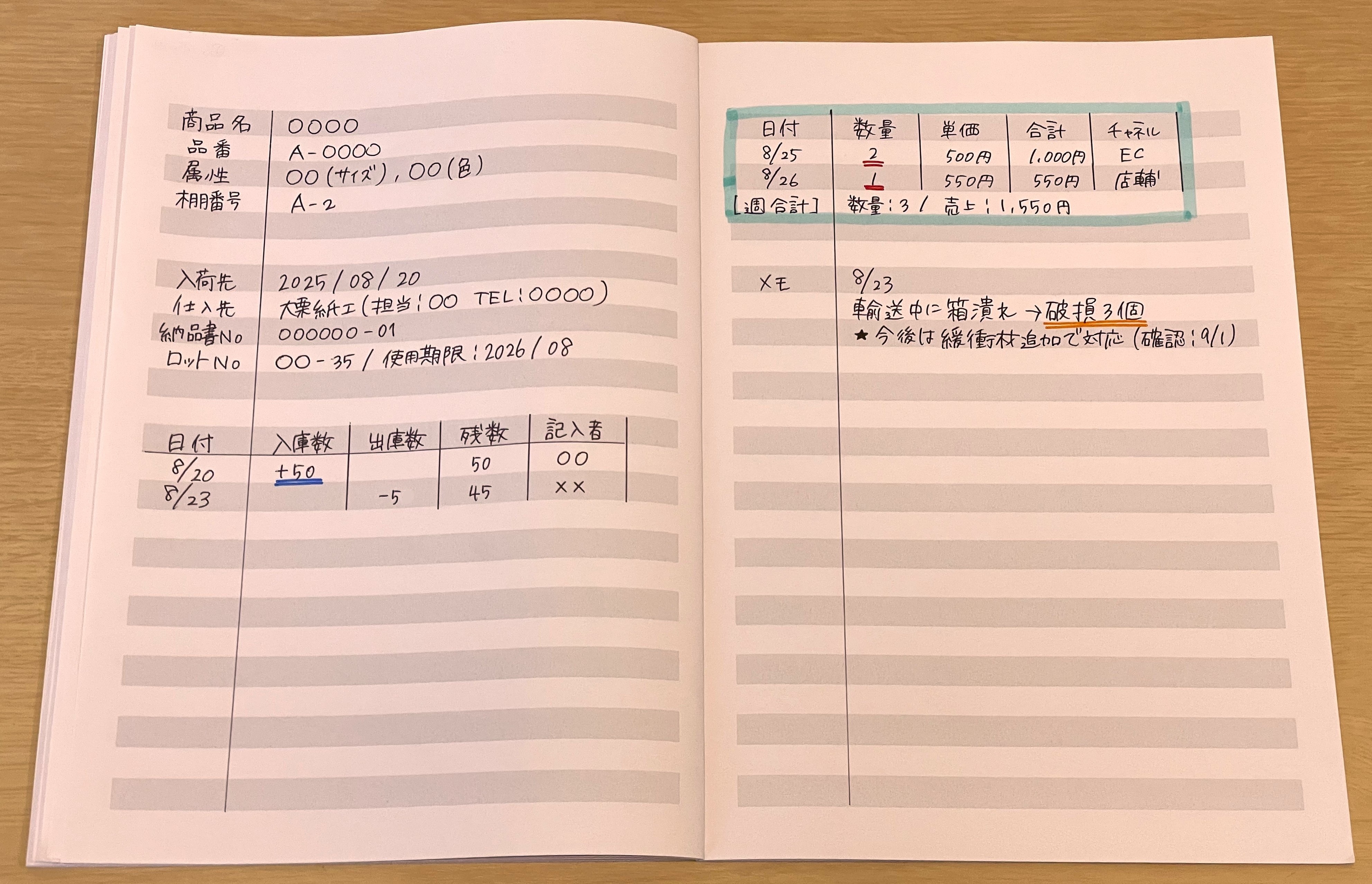

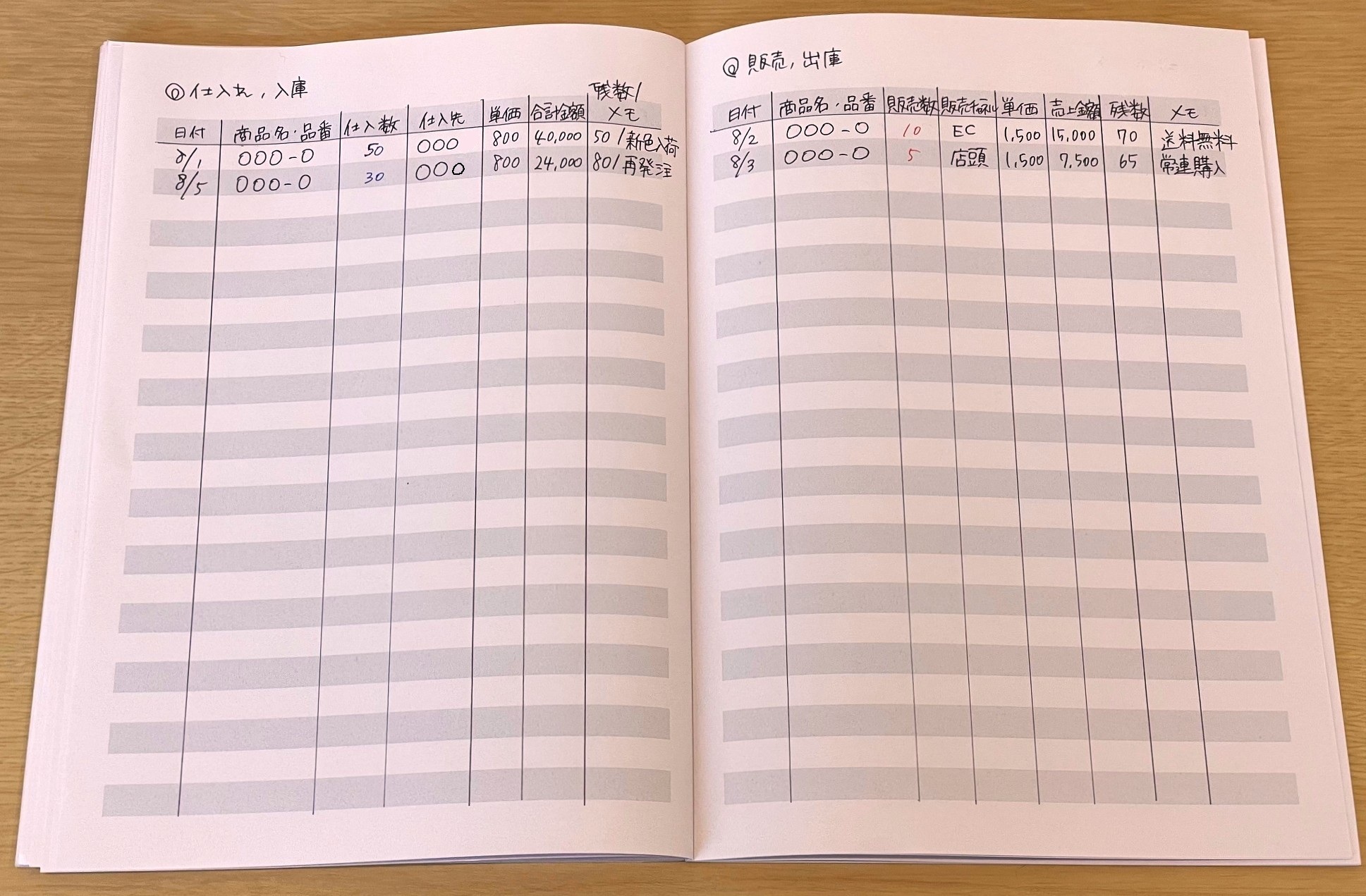

1ページ=1商品管理の「見開き型」

在庫管理ノートを「1ページ=1商品」で割り当て、左右の見開きを1単位として使う方法です。

左ページに入庫や仕入れの記録をまとめ、右ページに出庫や販売履歴を書き残すなど、役割を分けておくと整理がしやすくなると思います。

商品ごとに専用のスペースを持たせることで、あとから履歴を確認するときも迷いにくくなりますね。

先ほど紹介したインデックスと合わせると、とても見やすい在庫管理ノートになりそうです。

メリット

商品ごとに記録が独立しているため、履歴が混ざってしまうことがなく、記入ミスが減りやすくなります。

入庫と出庫の流れを同じ見開きで追えるので、数量の差異や売れ行きが把握しやすく。

ページをめくるだけで履歴をたどれるので、在庫確認や仕入れ計画のスピードがUP。

複数人で管理する場合にも「この商品はこのページ」と共有がしやすくなるのがメリットですね。

おすすめの書き方

左ページ:「入荷日・仕入れ先・入庫数・残数」を時系列で記録

右ページ:「販売日・販売数・売上金額・特記事項」を時系列で記録

ページ上部に「商品名・品番・基準在庫数」を書き出しておくと、開いた瞬間に基本情報が確認できるのでおすすめです。

ロスや破損などの補足は、左右どちらかに「メモ欄」を小さく設けておくと整理がスムーズに。

この方法は「商品数が多すぎない小規模事業」や「売れ筋商品を重点的に管理したい場合」に特におすすめです。

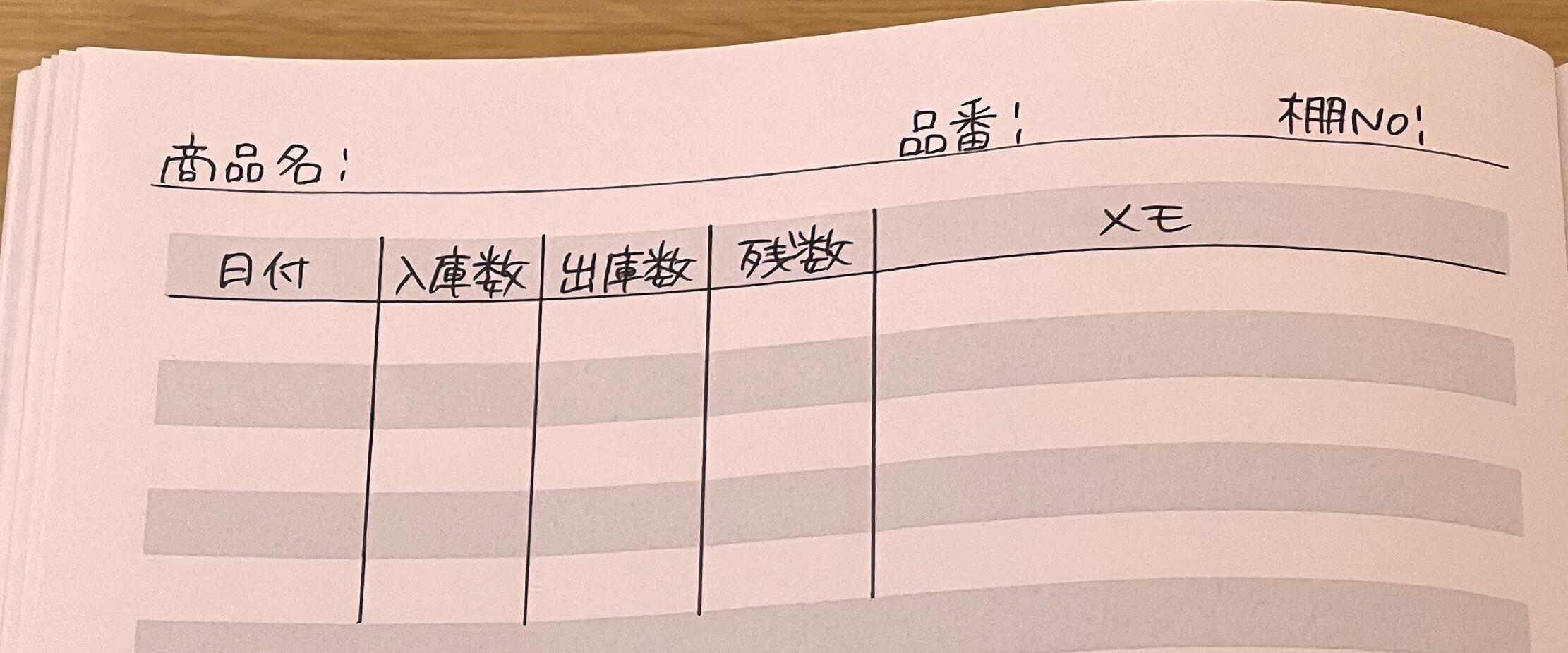

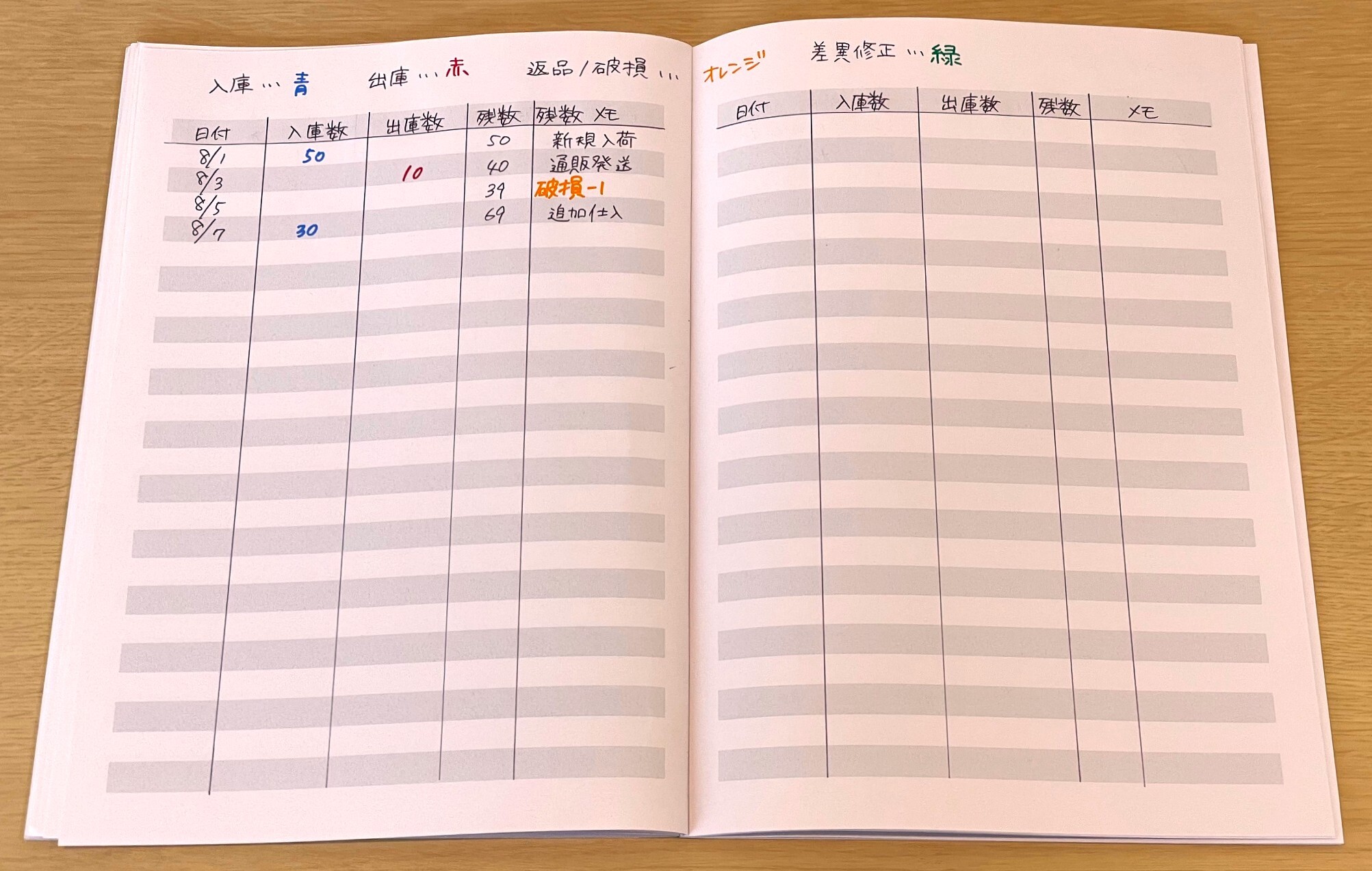

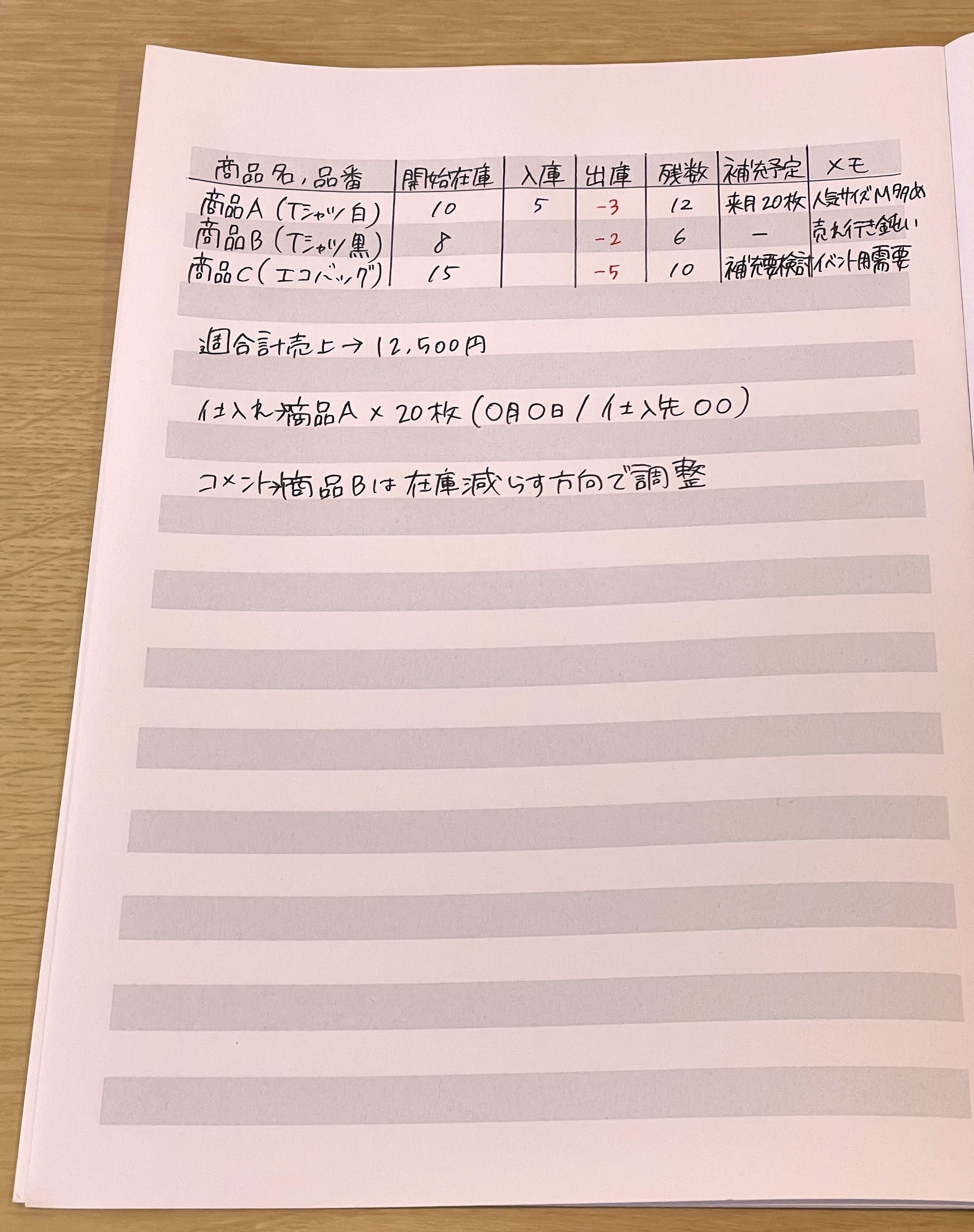

売れ筋は“動き”が見える表に(入出庫表)

売れ筋商品は回転が早く、入荷や販売の記録も頻繁に発生しますよね。

そのため通常の記録方法よりも、入庫と出庫の流れをひと目で確認できる「入出庫表」にまとめておくと便利です。

ひとつの表に動きを集約することで、在庫数の推移がスッキリと見えるように。

メリット

入庫と出庫の動きがひと目で追えるため、残数の確認がスピーディーに。

書き漏れや計算ミスに気づきやすく、在庫数の正確さがUP。

動きの多い商品でも履歴を整理して把握できるので、仕入れや補充のタイミングを逃しにくく、売れ筋の回転状況が分かるので、販売計画やロス対策にも役立つのがメリットです。

おすすめの書き方

表の列を「日付/入庫数/出庫数/残数/メモ」に設定する。

1行ごとに時系列で記入し、残数を毎回更新することで在庫の動きを常に最新化。

入庫時は「入庫数」の欄だけに数字を、出庫時は「出庫数」の欄だけに数字を入れると、流れが明確になります。

「メモ」欄には、返品・破損・特別な出荷など通常と違う動きを残しておくと、あとから原因をたどりやすく。

色ペンやマーカーで入庫と出庫を分けて記録すると、視覚的にも動きが分かりやすくなりそうですね。

この方法は「販売量が多い商品」や「仕入れ・補充の判断を迷いやすい商品」に特におすすめです。

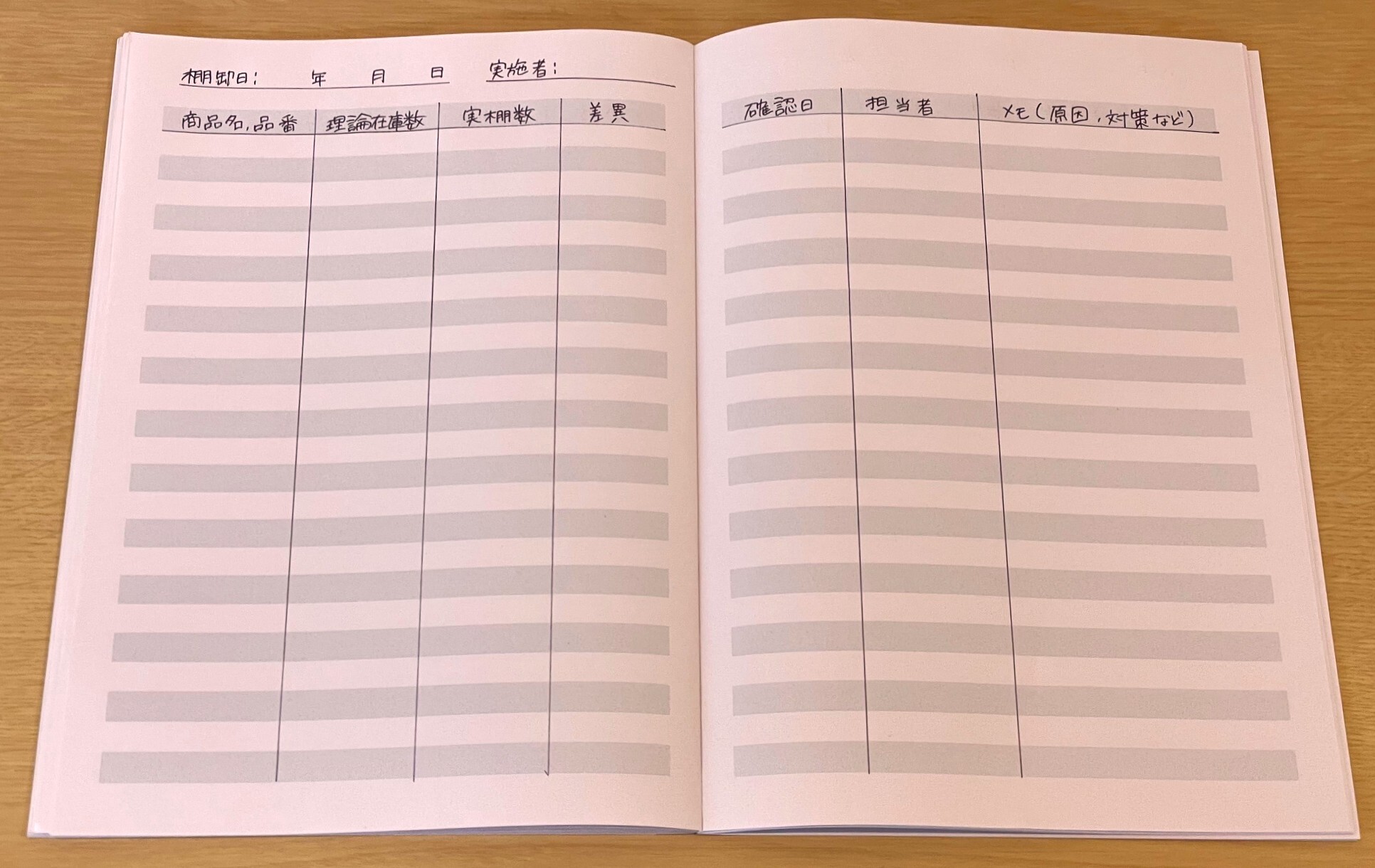

定期棚卸ページを作って“差異”をチェック

定期棚卸ページは、在庫の実際の数とノートに記録されている理論上の数を照らし合わせるためのページです。

入出庫を記録していても、誤差や記入漏れ、破損や廃棄による差異が生じることも。

定期的に棚卸しを行い、「差異」をチェックするページを作ることで、こうしたズレを早めに発見できるようになりますね。

メリット

在庫数の正確さを維持でき、欠品や過剰在庫の防止に。

差異が出た原因を早めに把握できるので、改善策を立てやすくなるのがメリット。

定期的に確認する習慣がつくことで、記入ミスや管理の甘さを未然に防ぎやすくなり、チームで管理している場合も、棚卸の進捗や差異を共有しやすくなると思います。

おすすめの書き方

列を「商品名・品番/理論在庫数/実棚数/差異/確認日/担当者/メモ」に設定すると分かりやすく。

棚卸のタイミングは週1回や月1回など、ルールを決めて定期的に実施しましょう。

差異があった場合は「原因」を簡単にメモしておくと、次回の改善に役立ちます。

色ペンやマーカーで差異がある箇所を目立たせると、すぐに確認できて効率的。

棚卸後は差異をノートの入出庫記録に反映させて、常に正しい在庫数に更新しておくことがポイントですね。

この方法は、売れ筋商品や在庫量が多い商品、複数人で管理している小規模事業に特におすすめです。

色分けをして一目で把握

在庫管理ノートでは、入庫や出庫の記録が増えると数字だけでは流れが分かりにくくなることがあると思います。

そこで、仕入れは青、販売は赤のように色分けして記入すると、入出庫の動きを一目で把握できるように。

数字と色を組み合わせることで、情報が視覚的に整理され、確認作業がスピードアップしますよ。

メリット

入庫・出庫の動きがひと目で分かり、残数の確認がスムーズに。

視覚的に判断できるため、記入ミスや確認漏れを減らすことができ、複数人で管理する場合も、誰が見ても理解しやすく、共有しやすくなるのがメリット。

売れ筋や動きの速い商品の把握が簡単になり、仕入れや補充の判断に役立ちます。

おすすめの書き方

入庫は青、出庫は赤、返品や破損はオレンジなど、自分のルールで色分けを決めておくとGood。

数字の横に色ペンで塗る、あるいは文字そのものを色分けして書くと視認性がUP。

色分けルールはノートの表紙や冒頭に簡単に書いておくと、誰が見ても統一されます。

週ごとや月ごとに記録を振り返るときも、色で動きの傾向がすぐに確認できて便利ですね。

この方法は、売れ筋商品や入出庫が多い商品、複数人で管理している小規模事業に特におすすめです。

目的別・在庫管理ノートの活用例

在庫管理ノートは、基本的な記録だけでも役立ちますが、運用する目的に合わせて工夫すると、さらに効率や精度が高まると思います。

たとえば、物販・ECショップではSKU別で管理ページを分け、売れ筋商品の把握や仕入れ管理に、ハンドメイド作家なら材料の在庫と完成品の在庫を別管理に、イベント・催事用では期間限定の在庫の動きを分かりやすくし、副業用では本業との両立を意識して少数アイテムの動きでも無駄なく把握する管理に、といった使い方が考えられますね。

ここでは、それぞれの目的に合わせた在庫管理ノートの活用例を見ながら、実際の運用に役立つヒントを考えてみましょう。

物販・ECショップ

使い方例

商品ごとの在庫数、仕入れ日、販売数、売上金額を記録し、売れ筋商品や在庫回転の傾向の把握。

入出庫表や色分け(仕入れ=青、販売=赤)を活用して在庫の動きを視覚化。

ポイント

売れ筋商品の管理を優先して、動きが多い商品は見開き1ページで管理すると効率的ですね。

販売チャネル別(店頭/ECサイト/キャンペーン)に列を分けて記録すると分析しやすいと思います。

おすすめの書き方

左ページに仕入れ・入庫、右ページに販売・出庫をまとめた見開き型を採用するとGood。

週単位で残数をチェックして、次回の仕入れ量やタイミングを判断するのがおすすめです。

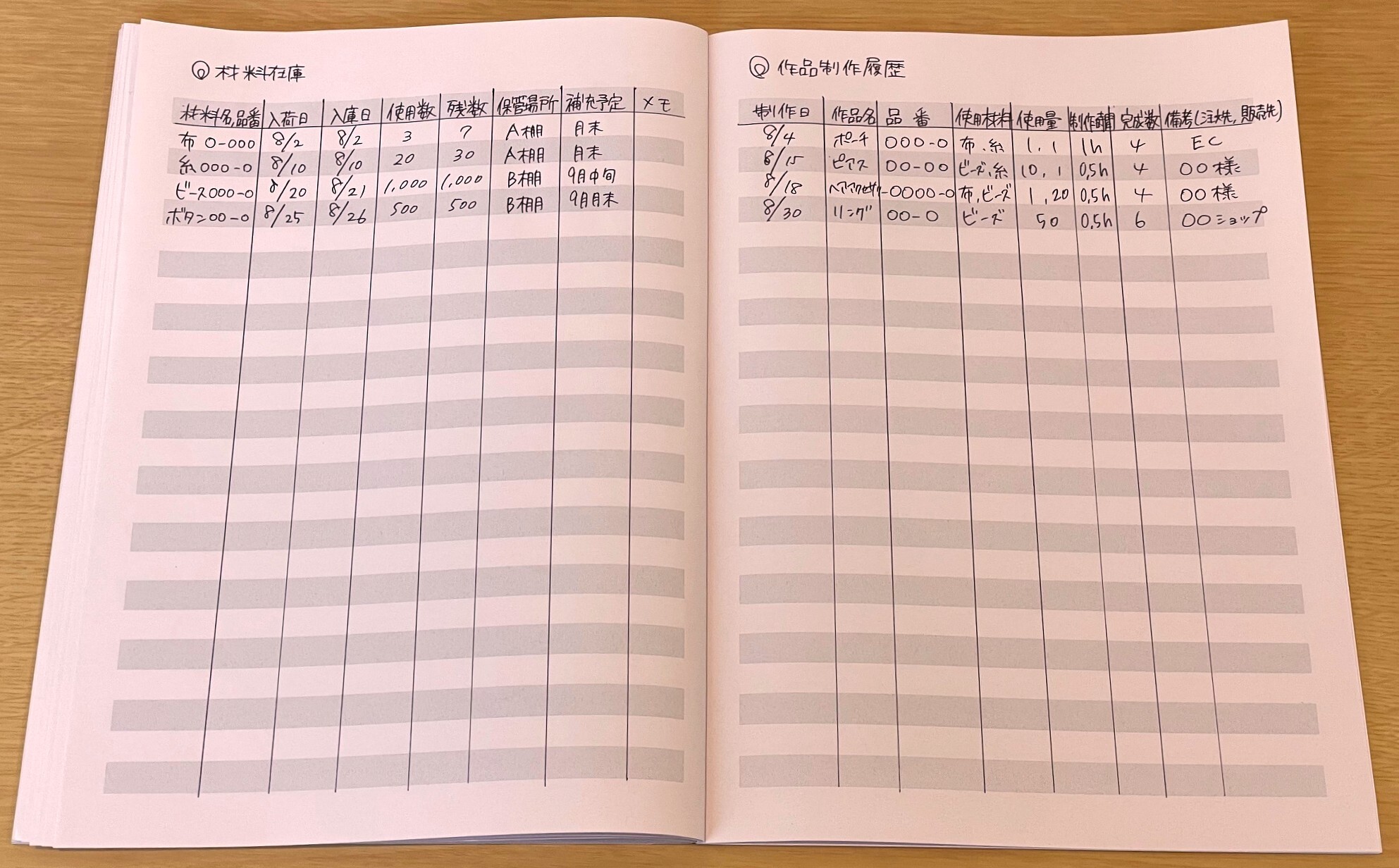

ハンドメイド作家

使い方例

材料ごとの在庫数、制作予定、完成品の管理にノートを活用しましょう。

制作にかかった時間や材料使用量を簡単にメモしておくとコスト管理にも役立ちますよ。

材料と完成品でノートを分けて在庫管理するのもいいかもしれませんね。

ポイント

材料やパーツの数量を正確に把握すると、作品作りの効率がUP。

同じ材料で複数作品を作る場合は、作品ごとに使用量を分けて記録するのがポイント。

おすすめの書き方

左ページに材料在庫、右ページに作品制作履歴と使用量を記入する見開き型がおすすめ。

色ペンやふせんで、材料の不足や補充予定を分かりやすく表示するとGood。

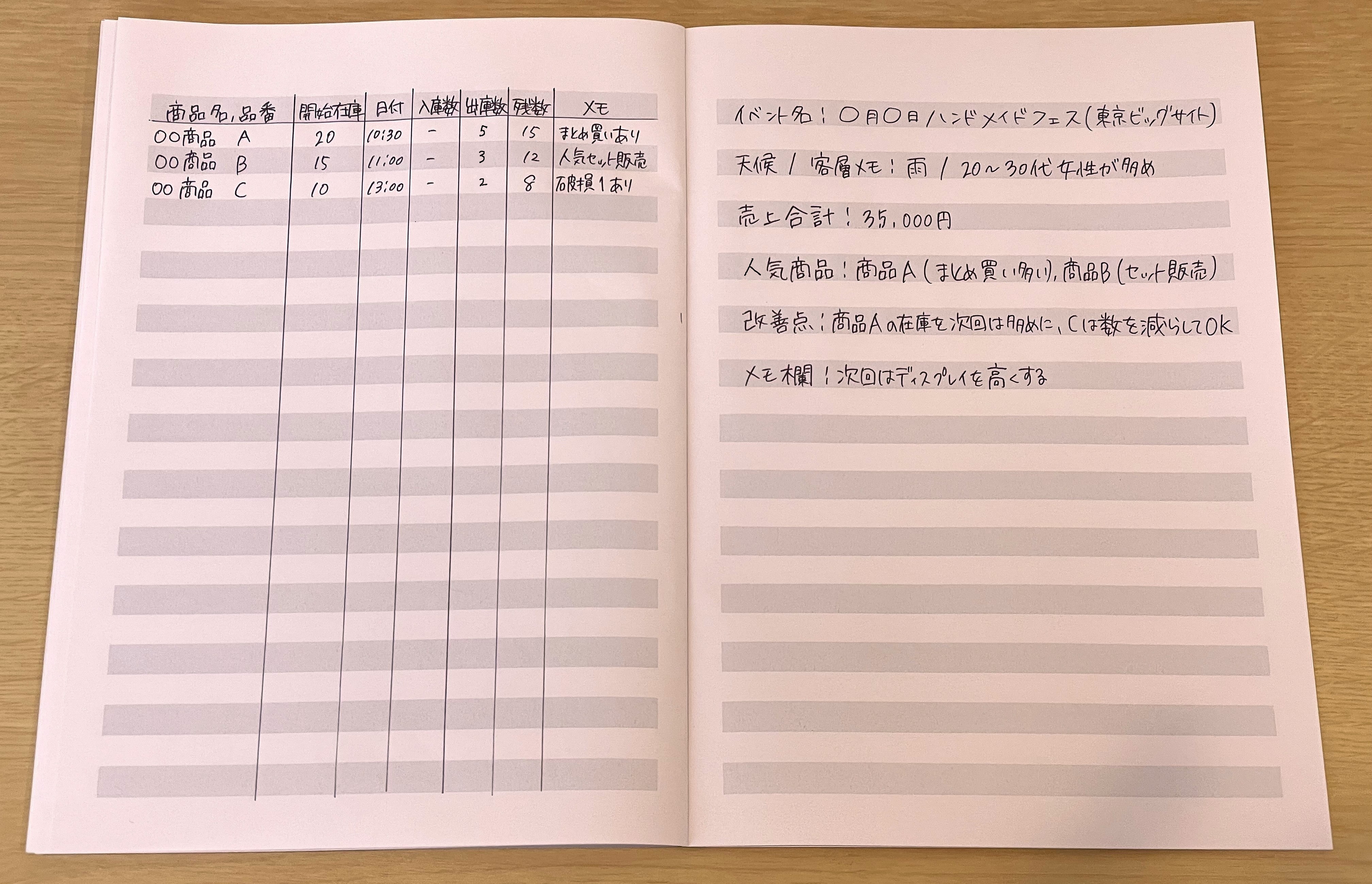

イベント・催事用

使い方例

持ち運ぶ商品の数量、販売状況、売上、残数をイベントごとにまとめましょう。

売れた商品や人気のあった組み合わせを記録すると、次回のイベントに活かせますよ。

リアルタイムな売上と在庫の変動が頻発するので、記録が重要になってきますね。

ポイント

限られたスペース・持ち運び量を意識した管理が重要になってきます。

当日売れた数量と残数をすぐに記録できるよう、シンプルな表形式にすると便利ですね。

おすすめの書き方

イベント単位で見開き1ページを使用し、入出庫数と残数を時系列で記録しましょう。

重要なメモは付箋や色ペンで強調し、次回イベントの改善に活用するのがおすすめ。

副業用

使い方例

本業との両立を意識して、在庫管理の作業時間や補充タイミングを簡単に把握できるノートに。

売上や仕入れの履歴も最低限まとめ、無理なく管理できる範囲にとどめましょう。

ポイント

短時間で記録できる簡略化が大切です。

優先度の高い商品や動きの多い商品だけを集中管理すると効率的になるのがポイント。

おすすめの書き方

1商品1ページではなく、関連商品をまとめて1ページに収めるコンパクトな表形式がおすすめ。

週1回や入出庫のタイミングでまとめて記録し、毎日の負担を減らせるとGood。

まとめ

在庫管理ノートは、書き方や工夫次第で、単なる記録から効率的で正確な管理ツールに変わります。

商品ごとに整理し、入出庫の動きを見える化し、色分けやメモを活用するだけでも、確認の手間やミスをぐっと減らすことができるので、継続して記録していくことが大切ですね。

目的や運用スタイルに合わせて工夫を重ねることで、小規模な現場でも無理なく、正確な在庫管理を続けられるようになるのではないでしょうか。

私自身も、このコラムを通して社内の在庫管理以外に販売イベントなどでの在庫管理もノートに記録して徹底していこうと思えました。

ぜひ自分の現場に合った方法で、在庫管理ノートを活用してみてくださいね。