学びを深める「大人の勉強ノート」活用術

忙しい毎日でも成果を出すためのノートの取り方とは?大人になってからの学び直しやスキルアップの場面では、限られた時間の中で効率的に知識を定着させることが求められます。

そのためには、ただノートをとるだけでなく、「どう書くか」が大切です。

適切なノートの取り方は、思考を整理し、記憶を助け、後からの復習もスムーズにしてくれます。

この記事では、大人の学習をサポートするノート術についてご紹介します。

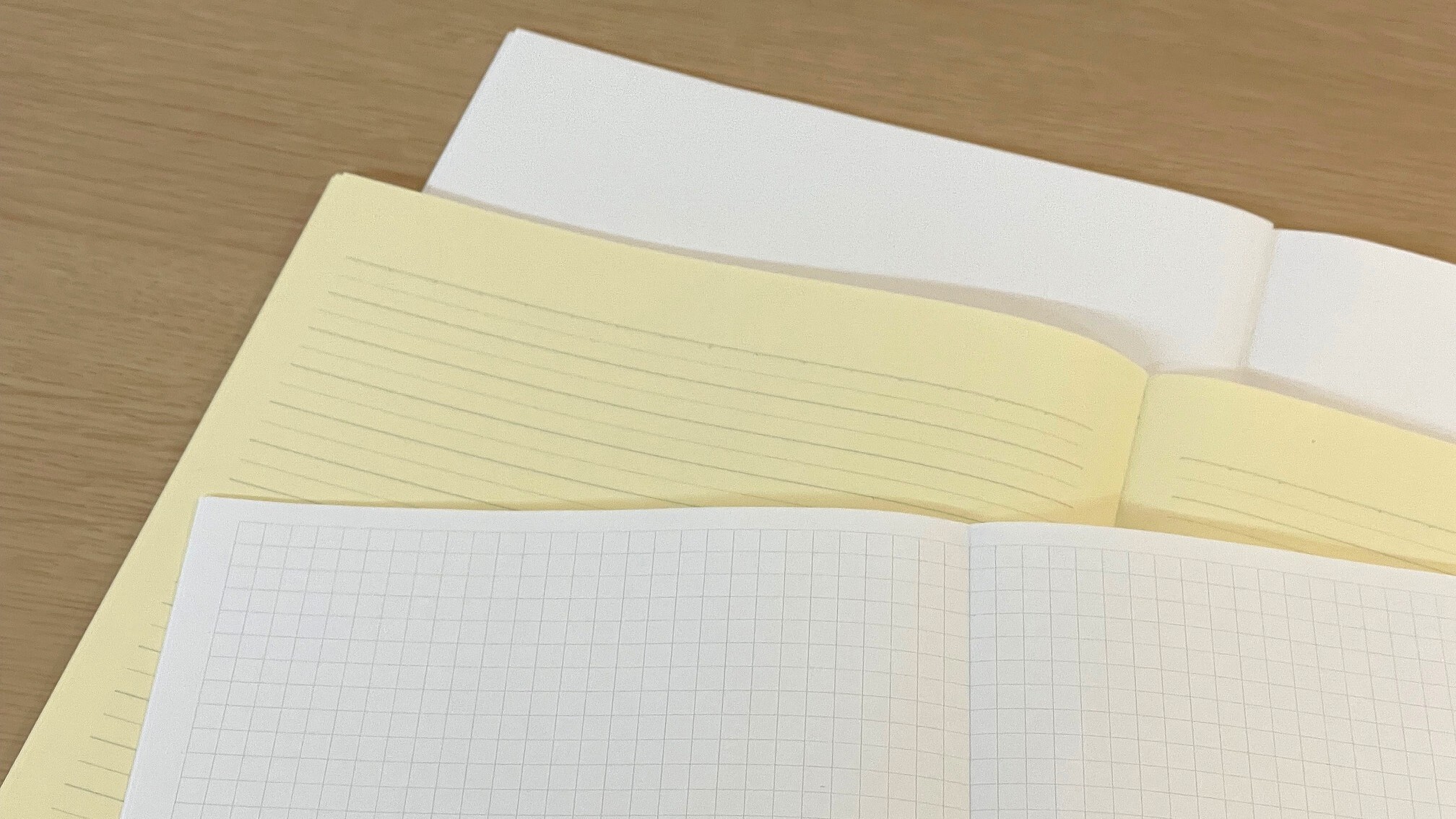

ノートの選び方──学びの目的に合った紙面を選ぶ

まずは「どんなノートを使うか?」という基本、ノート選びから見直してみましょう。

一見同じように見えるノートでも、罫線の種類や紙質で使い心地や記録のしやすさが大きく異なります。

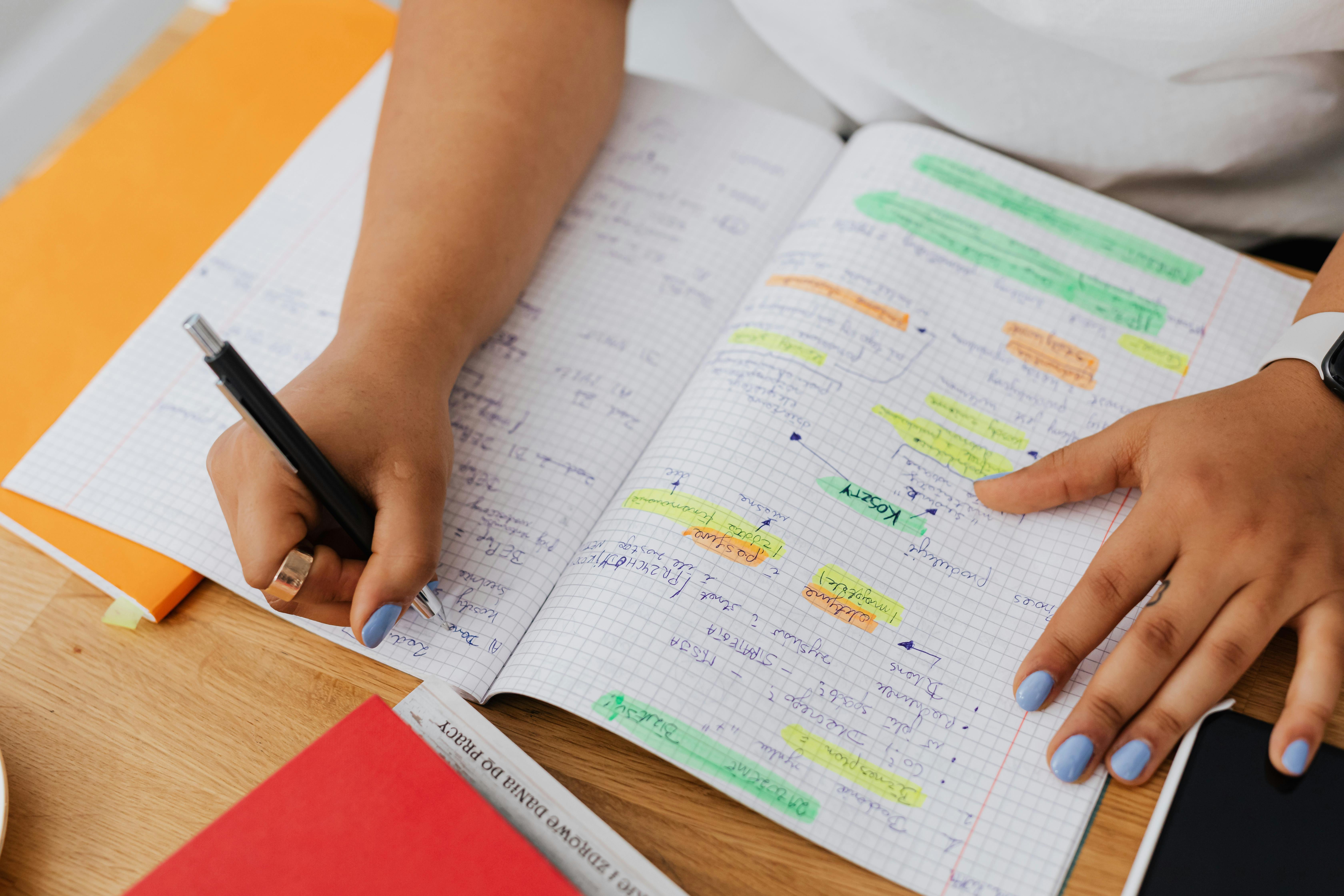

方眼罫ノート

図や表を多く使う人におすすめ。

文字のバランスも取りやすく、整理されたレイアウトが作れます。

文字だけでなく図や表もバランスよく書けるため、

ロジカルな思考や構造的な学びに向いています。

数学や情報処理、ビジネススキルなどの学習には特におすすめです。

無地ノート

自由度が高く、思考を視覚的に展開したいときやマインドマップの作成に向いています。

枠にとらわれず思考を広げたい場面に向いています。

横罫ノート

文章を中心に書く勉強(語学や論述など)には最適。

文脈をしっかり残したい、講義や本の要約を書きたいといったときに使いやすく、

整ったレイアウトが自然に作れます。

また、A5サイズは持ち運びやすく、外出先でも使いやすい一方で、

B5やA4サイズは書き込みスペースが広く、

図解や詳細なメモがしやすいという特徴もあります。

行間が整っているため、読み返しもしやすいです。

学びの内容やライフスタイルに合わせて複数のノートを使い分けるだけでも、勉強の質が変わります。

基本的なノートの書き方──見やすさは思考の質を高める

ノートは「後で見返す前提」で書くことが大切です。

以下のポイントを意識するだけで、ぐっと見やすくなります。

字の大きさ・バランス

文字は小さすぎず、大きすぎず。

1行に収まる範囲でそろえて書くと見た目にゆとりが生まれ読みやすさが増します。

余白を活かす

ページの上下左右に余白を残すことで、後から書き足したり、気づいたことをメモしたり、

振り返りを加えるスペースを確保できます。

箇条書き・記号の活用

項目ごとに「・」「→」「※」などの記号を使うと、情報の流れや重要性が視覚的にわかりやすくなります。

見出しには下線を引いたり、行間を広めにとることで、より構造的にまとまったノートになります。

書きながら頭の中を整理し、記録と理解を同時に進めていく意識を持ちましょう。

情報を可視化する工夫──見て理解できるノートへ

文字だけで情報を整理しようとすると、どうしても理解に時間がかかってしまいます。

文章だけではなく、図解や色を取り入れることでノートはさらに機能的になります。

図や表を使う

複雑な関係や流れを説明するときは、文章よりも図表が効果的。

矢印や枠を使って視覚的に整理すると理解が深まります。

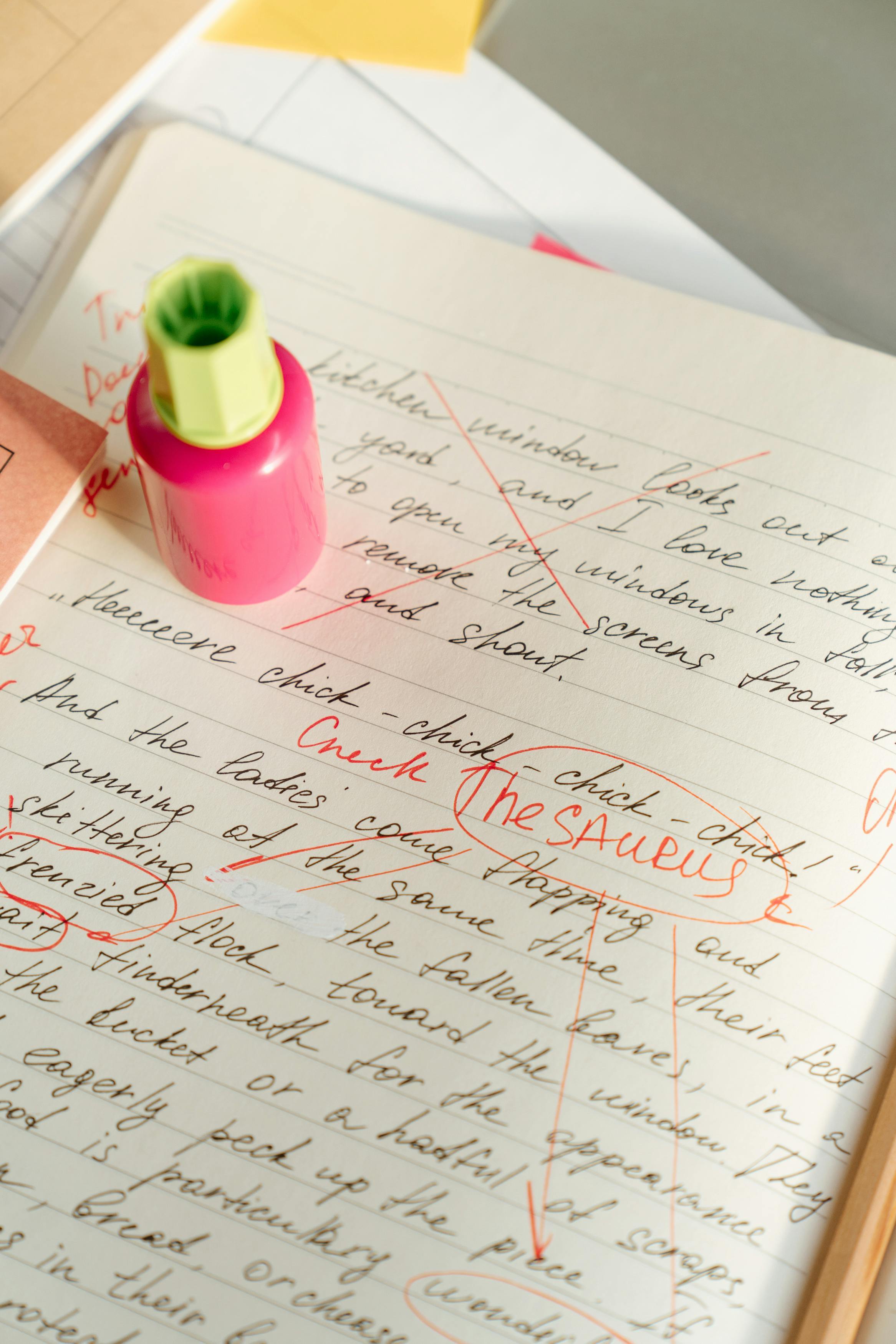

色分け・マーカー活用

大事なキーワードは蛍光ペンで色をつけたり、カテゴリごとに色を分けると記憶に残りやすくなります。

ただし、あまり多くの色を使うと逆に煩雑になってしまうので、使う色は2~3色に絞るのが見やすさのコツです。

このように「見て理解できるノート」は、後から読み返す際にも一目でポイントがわかるため、

時間のない大人の学びには特に効果的です。

ノートは、情報を「読む」ものから「見る」ものへと進化させましょう。

ノートの見直しと活用──書いて終わりにしない

ノートは書くだけでなく、「活用」してこそ力を発揮します。

定期的な見直しと、自分なりのフィードバックを加える習慣をつけましょう。

定期的に振り返る

1週間ごと、1か月ごとにノートを見返す時間を設けることで、学んだことが定着します。

その際には、学んだ内容を声に出して説明してみるのも効果的です。

自分の言葉で説明できるかどうかが、理解の深さを測るバロメーターになります。

間違いや疑問を記録する

理解できなかった部分や間違えた内容は、あえて強調して残しましょう。

それが次の学習の指針になります。

「自分が学んだことを、自分で教えられるレベルまで整理する」ことを目指すと、ノートの質も変わってきます。

ノートを変えれば、学びが変わる

大人の学びにとって、ノートは単なる記録の道具ではありません。

思考を深め、知識をつなぎ、成長を可視化するツールです。

目的に合ったノートを選び、見やすく書き、可視化し、振り返る。

たったそれだけで、学びの効率と楽しさは確実に変わります。

「書くこと」は、学ぶことの第一歩。

今日からノートを味方にして、一歩先の自分へと進んでみませんか?