バスケノートの書き方

バスケットボールがもっと上手くなりたい、試合で自分の力を発揮したいと思うことはありませんか。

練習や試合のあとに「今日はうまくいったな」「ここがもう少しできたらよかったのに」と感じることがあっても、時間がたつと忘れてしまうことも。

ノートに自分のプレーや気づきを言葉にして書いてみると、頭の中が整理されて、新しい発見が生まれることがあります。

小さなことでも書き留めておけば、あとから見返したときに自分の成長に気づいたり、次の練習の目標を立てるヒントになったりするかも。

友達やチームメイトと比べるのではなく、自分自身の歩みを確かめるためのノートにしてみましょう。

バスケノートで「課題」と「成長のヒント」を見える化する考え方

◎なぜ書くと見える化できるのか

頭の中のモヤモヤを自分なりの言葉や実際の練習内容に沿った数字に置き換えることで、うまくいった理由・うまくいかなかった理由が整理されやすくなると思います。

練習や試合の記録を書いていくことで、その日の感覚だけに頼らず、「同じ場面で同じミスが出やすい」などのパターンに気づくこともあるのではないでしょうか。

そして、書いた内容が次の練習メニューやミニ目標に直結しやすくなり、行動に移しやすくなるというのがノートに書いて見えるかしていくメリットですね。

◎ノートのまとめ方

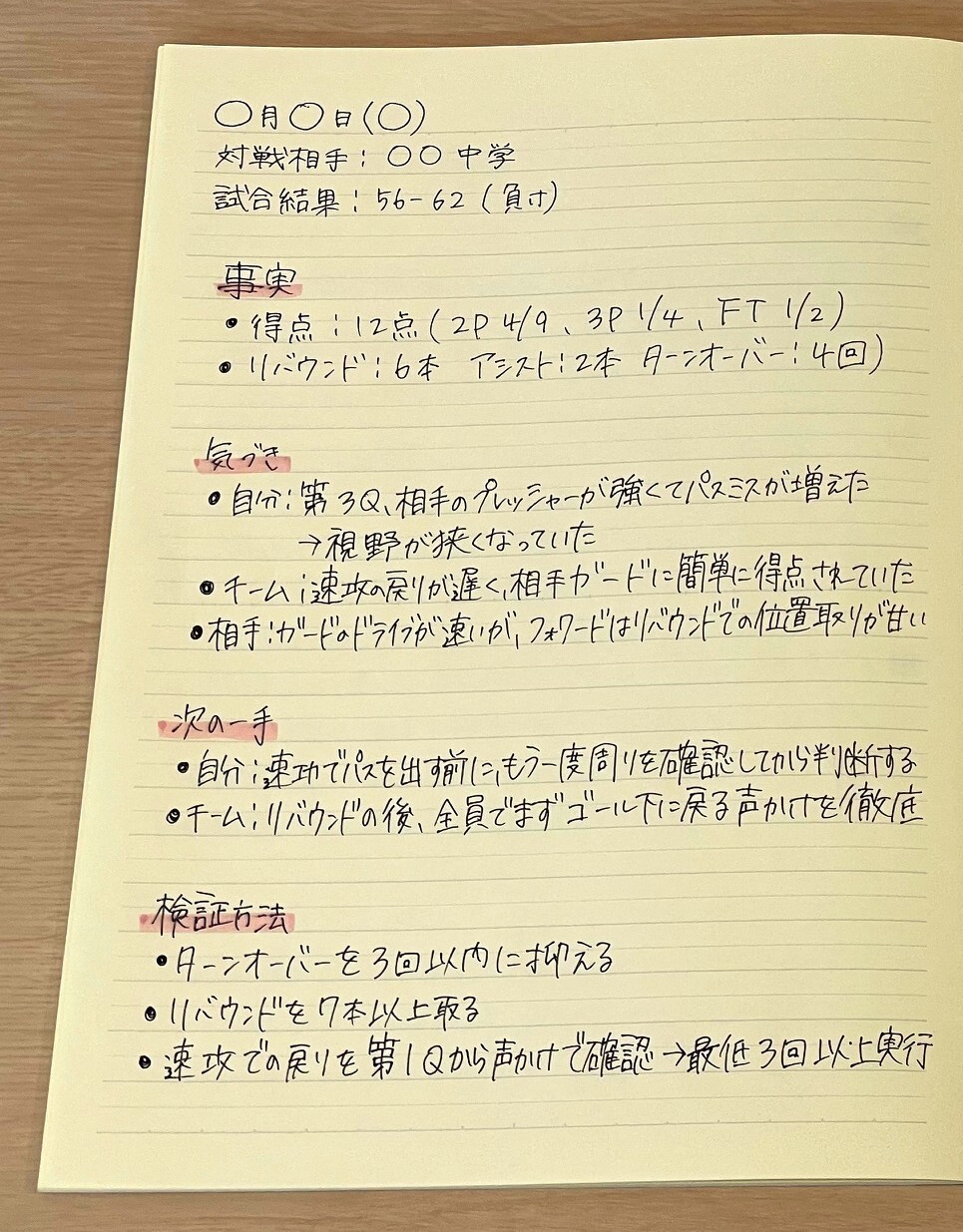

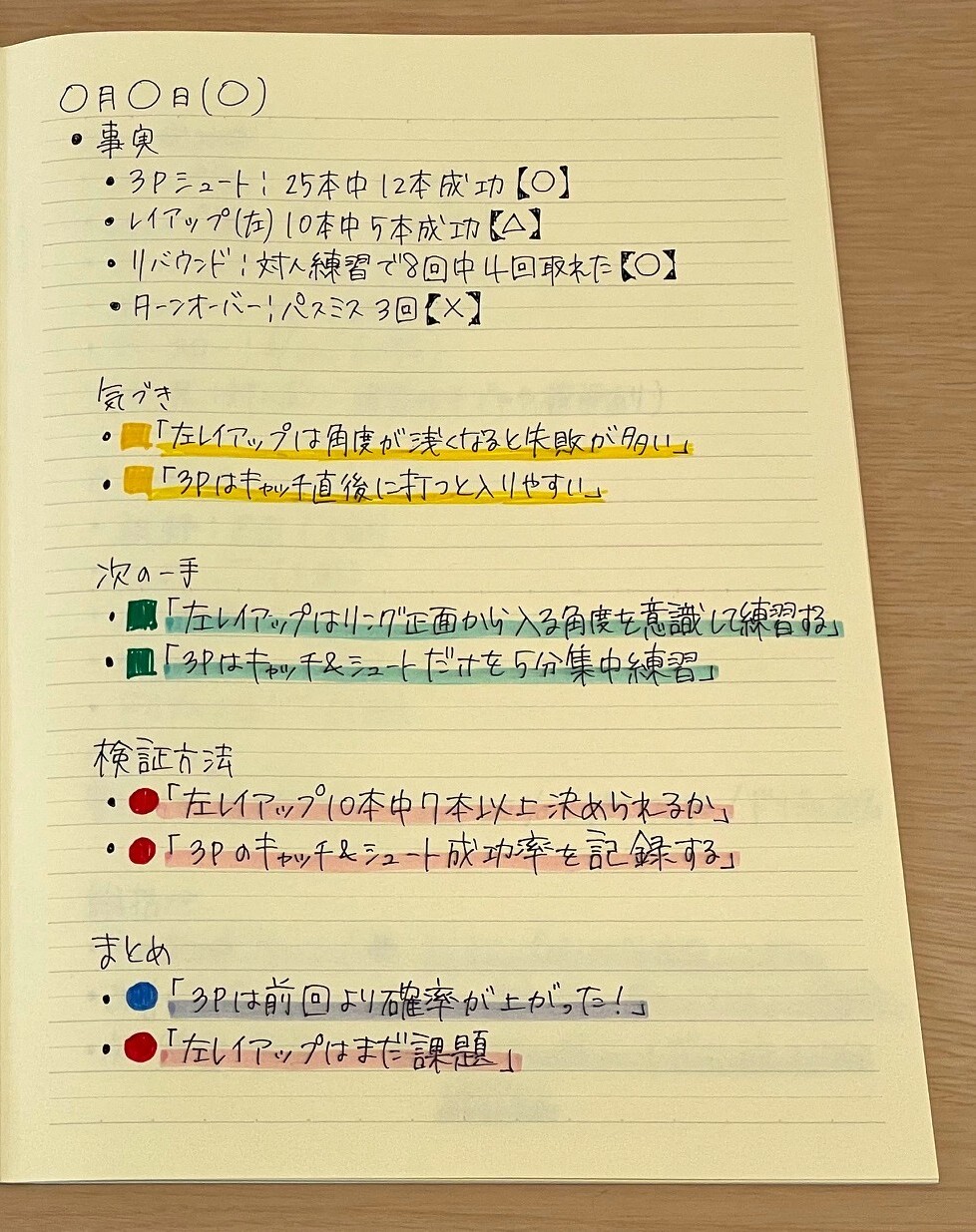

ここでは、事実(データ)・気づき(理由)・次の一手(小目標)・検証方法(チェック法)といった書く内容を4つに絞ったノートのまとめ方を紹介します。

事実(データ)

練習メニュー、試投本数/成功数、ターンオーバー数、リバウンド数、対人練習で意識したことなどを書いていきましょう。

練習や試合での出来事を、なるべく客観的に数字や短い言葉で残すようにすると、振り返るときに役立ちます。

たとえば「3Pシュート 20本中8本成功」「リバウンドで相手に先に取られた回数 3回」など。

毎回すべてを完璧に記録しようとすると続けにくくなるので、大事だと思う項目を2〜3個選ぶのがいいですね。

また、「全然ダメだった」と思っても、数字で見たら意外と入っていた、ということもあります。感情と事実は分けて書くようにしましょう。

気づき(理由)

「いつ・どこで・誰に対して・どう動いたら」成功/失敗したのかを一言で書くようにしましょう。

練習や試合で起きたことを「なぜそうなったのか」という視点で短く書くと、自分のプレーの特徴が見えやすくなります。

「いつ(時間帯や場面)」「どこで(コートの位置)」「誰に対して(相手の特徴)」「どう動いたら(自分の行動)」を意識すると、具体的でわかりやすい記録に。

たとえば「速攻で左サイドから攻めたとき、背の高い相手にシュートをブロックされた」など。

詳しく書こうとしすぎてしまうと続けにくいので、「~のとき、~したら、~になった」という形でとめておくのがベスト。

また、感情を書いてもいいですが、次につながりにくくなるので、その理由を一言そえて書くとより効果的ですね。

そして、事実に加えて原因に目を向けると学びにつながると思いますよ。

次の一手(小目標)

「気づき」をもとに、“次の練習で最初の10分だけ”“左ドライブの最初の一歩を低く”のように、時間・場面・技術を絞って書きましょう。具体的に書くことで、学びを実際のプレーにつなげやすくなります。

「もっと頑張る」ではなく「左手レイアップを10本連続で練習する」など、小さく具体的に書いて、行動がはっきりわかる形にすると効果的です。

「試合の最初の5分だけリバウンドを全力で意識する」といったように時間や場面を絞って限定的にすると、実行しやすく。

目標は欲張らず、まずは一つの課題に集中すると成果を感じやすくなりますよ。

また、無理のある大きな目標を書きすぎると、挫折の原因になるので要注意。

「しっかり」「ちゃんと」などのあいまいな表現では、自分ができたかどうか確認しにくくなるので避けましょう。

そして、「味方にもっとパスをもらう」など他人の行動に依存するものではなく、自分ができることに絞るのが大切ですね。

検証方法(チェック法)

「次の一手」を決めたら、それが実際にできたかどうかを確かめる方法を考えておくと、振り返りがもっと分かりやすくなりますよ。

たとえば「左レイアップを10本中7本決める」「ターンオーバーを3回以内におさえる」など、目安を数で決めると客観的に数字や回数でチェックできますね。

「できた」、「できなかった」の2択に絞ることで、シンプルになり判断しやすく。

第三者の視点を取り入れ、自分だけでなく周りの目で確認するのも効果的です。

基準を高くしすぎないよう最初から完璧を求めず、少し頑張れば届くくらいのラインが続けやすくていいですね。

あいまいなチェックは避け、できるだけ数字や具体的な行動に結びつけるといいでしょう。

結果だけでなく、その日の体調や相手の強さに影響されやすい点に注意し、過程を見る視点も大切にするといいのではないでしょうか。

このように、事実 → 気づき → 次の一手 → 検証方法をシンプルに1ページにまとめるだけで、「やったこと→理由→改善→チェック」の流れが作れますね。

次に、後から見返した時もわかりやすく振り返りができるコツを紹介します。

見える化を強くするコツ

◎色分けで整理する意味

ノートを赤・青・緑・黄の4色に分けて書くと、文字だけの記録よりも視覚的に整理され、後から見返したときに一瞬で「課題」「成長」「次の行動」「気づき」が分かるように。

プレーの記録はどうしても文章や数字が多くなりがちですが、色を使うことでページ全体がマップのようになり、自分の状態を一目で把握できるようになるのが大きな特徴ですね。

すべての内容を色分けする必要はなく、大事だと思う部分だけ色をつけられることと、赤は課題など「一目で分かるルール」にするなど自分が分かりやすい色にアレンジするとより分かりやすいノートに。

マーカーやペンを持ち歩くのが面倒なら、下線や囲みで代用しても効果ありですよ。

ここからは、色分けのそれぞれの意味について説明させてくださいね。

赤=課題

苦手な動き、繰り返しミスした場面、改善したい部分に赤を使います。

ページを開いたときに目立つので、「次に取り組むべき課題」がすぐに分かり、課題が多いときでも、「自分の練習テーマ」がはっきりしますね。

青=できたこと

成功したプレーや前回より成長を感じられた点に青を使います。

赤と青を並べて見ると「課題」と「得意」が両方わかるので、自分の強みを伸ばしながら課題を克服するバランスが取りやすくなるはず。

緑=次にやること

「次の練習で取り組む行動」や「具体的な小さな目標」に緑を使います。

赤(課題)から緑(次やること)へと線を引いて結びつけると、「課題解決の道筋」が目に見える形に。

黄=気づき

練習や試合の中での発見、成功・失敗の理由などに黄を使います。

黄を積み重ねていくと、自分ならではの「プレーのパターン」や「傾向」が見えてくるはずです。

記号で整理する意味

バスケノートは毎日しっかり文章を書くのが理想ですが、忙しい日や疲れている日にはそれが負担になってしまうことも。

そんなときに便利なのが、◎○△×の4つの記号だけでまとめる方法です。文章がなくても、自分のプレーを「できた度合い」を一目で確認できます。

毎回すべての項目に記号をつける必要はなく、大事だと思うプレーにだけつければOK。同じ基準でつけるようにすると、前回との比較がしやすくなりますね。文章を書く時間がない日は、記号だけを残しておけば「後から振り返れる最低限の記録」に。

ここでは、それぞれの記号が示す意味について説明しますね。

◎=できた

自分の思い通りに動けた、目標を達成できたときにつけます。

◎が並ぶと「自分の得意なプレー」が見えてきて、試合前の自信にもつながりますね。

○=まずまず

完璧ではないけれど、ある程度できたときにつけます。

○が増える部分は「安定してきているけど、もう一歩伸ばせるプレー」として目安に。

△=要練習

できるときとできないときの差が大きい、不安定なプレーにつけます。

△が多い部分は「練習で意識を強めるべき課題」として浮かび上がりますよ。

×=やり直し

ほとんどうまくいかなかった、全然できなかったときにつけます。

ネガティブにとらえるのではなく「ここから改善すれば成長できる部分」と考えるのが大切ですね。

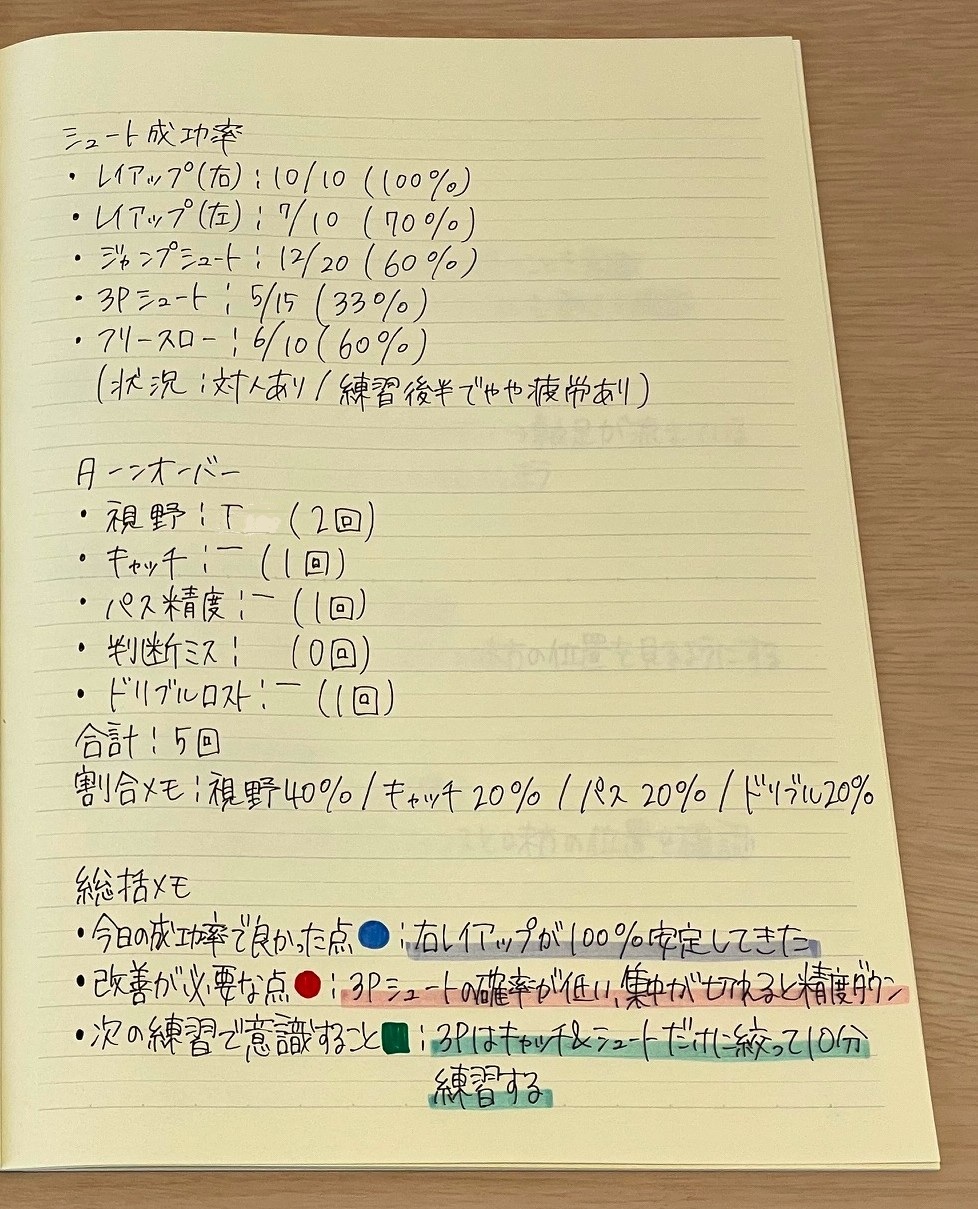

なぜ数値で残すのか

数字にすると「感覚」だけでは見えない傾向がはっきりします。成功率や原因の回数を並べることで、何を優先的に練習すべきかが客観的に分かるように。

たとえば、レイアップは右10/10、左7/10 といった形で成功率を書くといいですね。

ターンオーバーは、原因を「視野」「キャッチ」「パス弱い」などに分類して正の字で数えるのがおすすめ。

できれば、状況もメモ(例:対人あり/ウォームアップ/疲れているとき)しておくとより正確です。

種類(ドライブ、レイアップ、3P、フリースロー等)ごとに分け、「どの場面で」「どのくらいの距離で」「相手のプレッシャーはどの程度か」を短く書いておくと原因分析がしやすくなりますよ。

サンプル数が少ないと誤差が大きいので、10本・20本などまとまった回数で判定するのが望ましいですね。

バスケノートをつけるメリット

バスケノートをつけると、練習や試合での自分の課題や成長がはっきり見えてくることも。

「今日は何ができて、どこがまだ足りなかったんだろう?」と振り返るだけで、次の一歩がつかみやすくなるのではないでしょうか。

書きためていくことで、自分だけの成長の足あとになり、自信やモチベーションにもつながっていきます。

ここでは、バスケノートをつけるメリットについて説明しますね。

練習の振り返り

練習の振り返りを書くことには、いくつものメリットがあります。

まず、その日のプレーを言葉にすることで、頭の中にあった出来事が整理され、うまくいった点やうまくいかなかった点がはっきり見えるように。単に「今日は疲れた」で終わらせるのではなく、「なぜシュートが決まったのか」「なぜパスがずれたのか」と理由を考える習慣につながりますね。

課題の明確化

バスケの上達には、ただ練習量をこなすだけではなく「自分の課題をはっきりさせること」が大切です。

課題を明確にすると、限られた練習時間の中で「何を重点的に練習すべきか」が分かり、効率よく取り組むことができますね。

たとえば「レイアップが苦手」と感じるだけではぼんやりしていますが、「左手でのレイアップが角度によって外れやすい」と具体的に言葉にすれば、練習方法も自然に絞り込めます。

課題が明確になることで、次の一歩が見えやすくなり、練習への集中力もUP。

客観的な成長の視覚化

自分の成長を数字や記録として残すと、感覚では気づきにくい変化がはっきり見えるようになります。

「前より速く走れるようになった」「シュート成功率が10%上がった」といった成果が客観的に分かると、自信につながりそうですね。

また、伸びた部分とまだ課題が残る部分を比べられるので、次の練習の重点も決めやすくなると思います。

成長を“見える化”することは、自分を励ましながら上達の道筋を確認できる大きなメリットに。

このように振り返り・課題・成長を組み合わせることで、日々の練習が意味のあるものとして感じられ、自然とモチベーションも高まっていくはずです。

上達につなげるための練習メニューの効果的な書き方

練習メニューをただこなすだけで終わらさず、どのメニューが自分の成長につながったのかを記録しておくと、振り返ったときに「何が効いたか」「どこを改善すべきか」がはっきり分かるように。

効果的に記録することは、練習の成果を最大限に引き出し、次の一歩を見つけるヒントにもなるはずです。

ここでは、上達につなげるための練習メニューの効果的な書き方を解説しますね。

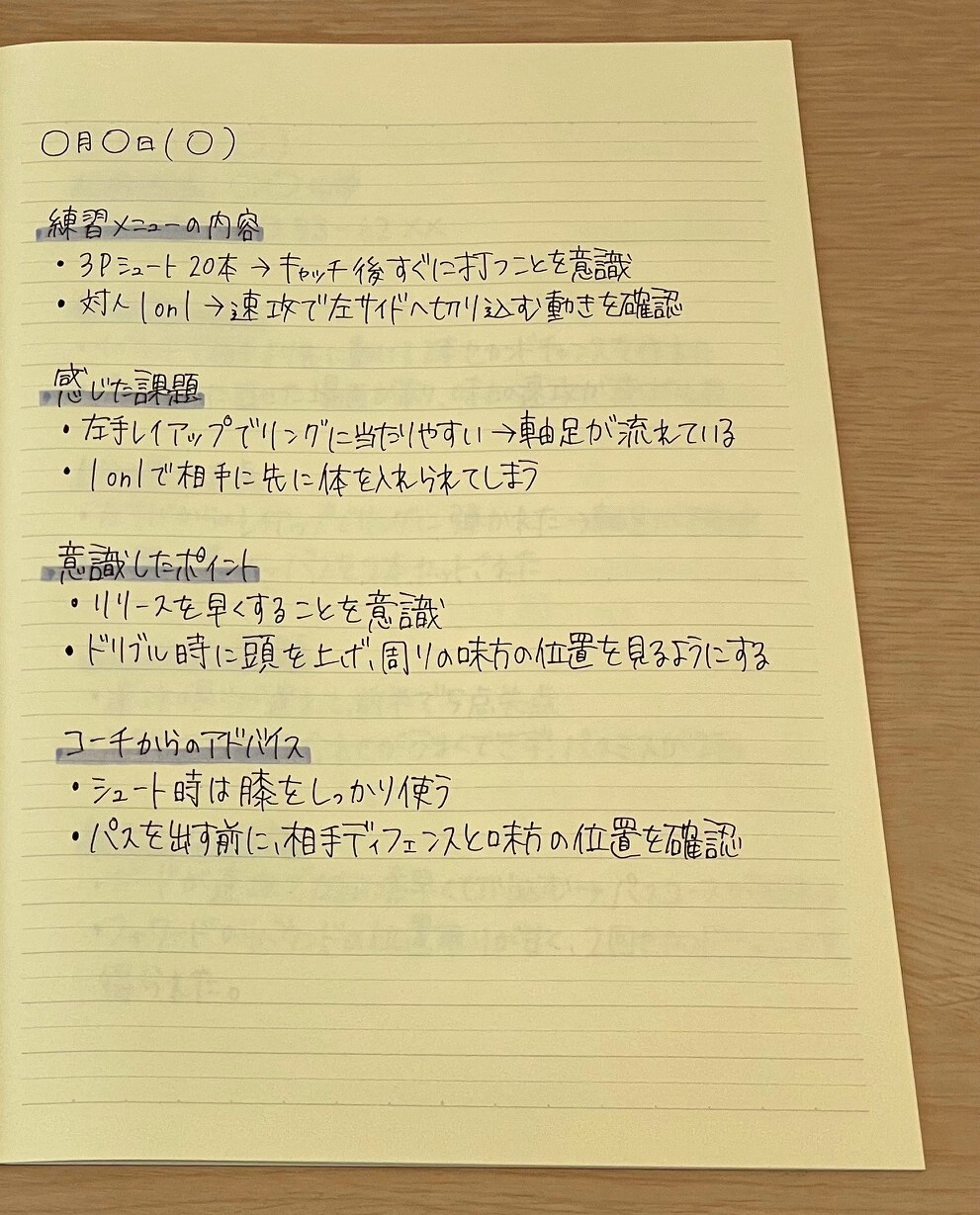

練習メニューの内容

練習メニューの内容をただ書き写すだけではなく、上達につなげるためには「何を意識して、何を確認するための練習か」を一緒に書くことがポイント。

たとえば、シュート練習なら「3Pシュート20本、キャッチ後すぐに打つことを意識」と具体的に残すと、練習の目的と行動がセットで記録できますね。

ドリブルや対人練習も同じで、「速攻で左サイドに切り込むときはボールを保持して相手をかわす練習」といった形で、状況・意識・目標を簡単に書き加えると振り返りがしやすくなりますよ。

「どの練習が効果的だったか」「何を改善すればよいか」が一目で分かり、上達への道筋がより明確になります。

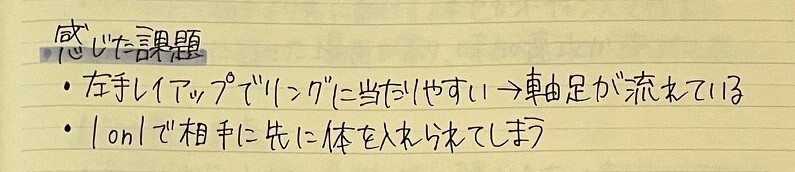

感じた課題

練習や試合をただこなすだけでなく、感じた課題を具体的に書き出すことが重要です。

「シュートが入らなかった」だけで終わるのではなく、「右手のレイアップはリングの角度によって外れる」といったように、状況や原因も一緒に書くと振り返りやすく。

また、課題は次の練習で意識するポイントとセットで書くと効果的に。「左手レイアップは軸足を意識して10本練習する」など具体的な行動を残すことで、単なる反省ではなく次の上達につなげる記録にしましょう。

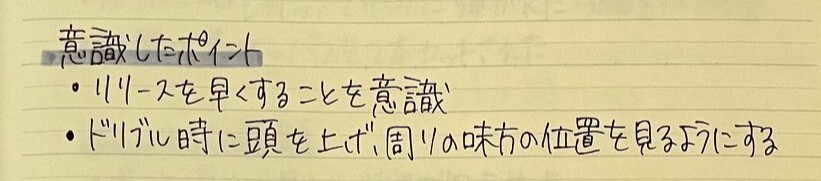

意識したポイント

練習や試合で意識したポイントをノートに書き残すことは、上達のスピードを高めるために大事なポイント。

たとえばシュート練習で「リリースのタイミングを早める」「キャッチしたらすぐに打つ」など、自分が意識した動作を具体的に書くと、後から振り返ったときに何を改善したのかがすぐに分かるように。

また、ドリブルや対人練習では「相手より先に動き出す」「視野を広く持つ」といった細かい意識を書き加えることで、練習の目的が明確になり、次回も同じポイントを意識しやすくなりますよ。

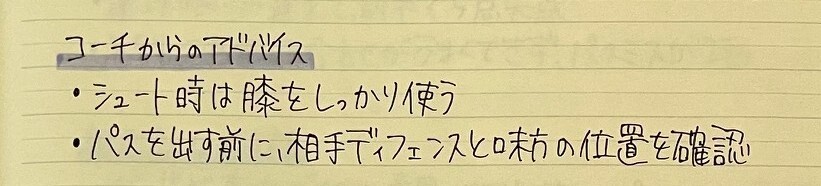

コーチからのアドバイス

コーチからもらったアドバイスは、上達のヒントが詰まった貴重な情報です。

ただ聞くだけで終わらせず、ノートに具体的に書き残すことが大切ですね。

たとえば「シュートの軸足を意識する」「パスを出す前に周りを確認する」といったアドバイスは、そのまま練習で意識するポイントとして書き加えるといいですね。

さらに、自分が理解した言葉や気づきを一緒にメモしておくと、後で振り返ったときに「どう取り組むべきか」が分かりやすく。

このようにコーチの言葉を整理して書くことで、練習で実際に活かす力がつき、上達につなげやすくなるはずです。

試合内容を振り返ってパフォーマンス改善に活かせる書き方

試合が終わったあと、ただ「勝った」「負けた」で終わっていませんか?

試合の内容を振り返って、どこがうまくいったのか、どこが課題だったのかを整理することは、次の練習や試合でのパフォーマンス改善につながるはず。

どんな場面で成功したのか、失敗の原因は何だったのかを具体的に書き出すことで、自分のプレーを客観的に見つめられ、次に活かすヒントをつかむことができるのではないでしょうか。

ここでは、試合内容を振り返ってパフォーマンス改善に活かせる書き方について解説します。

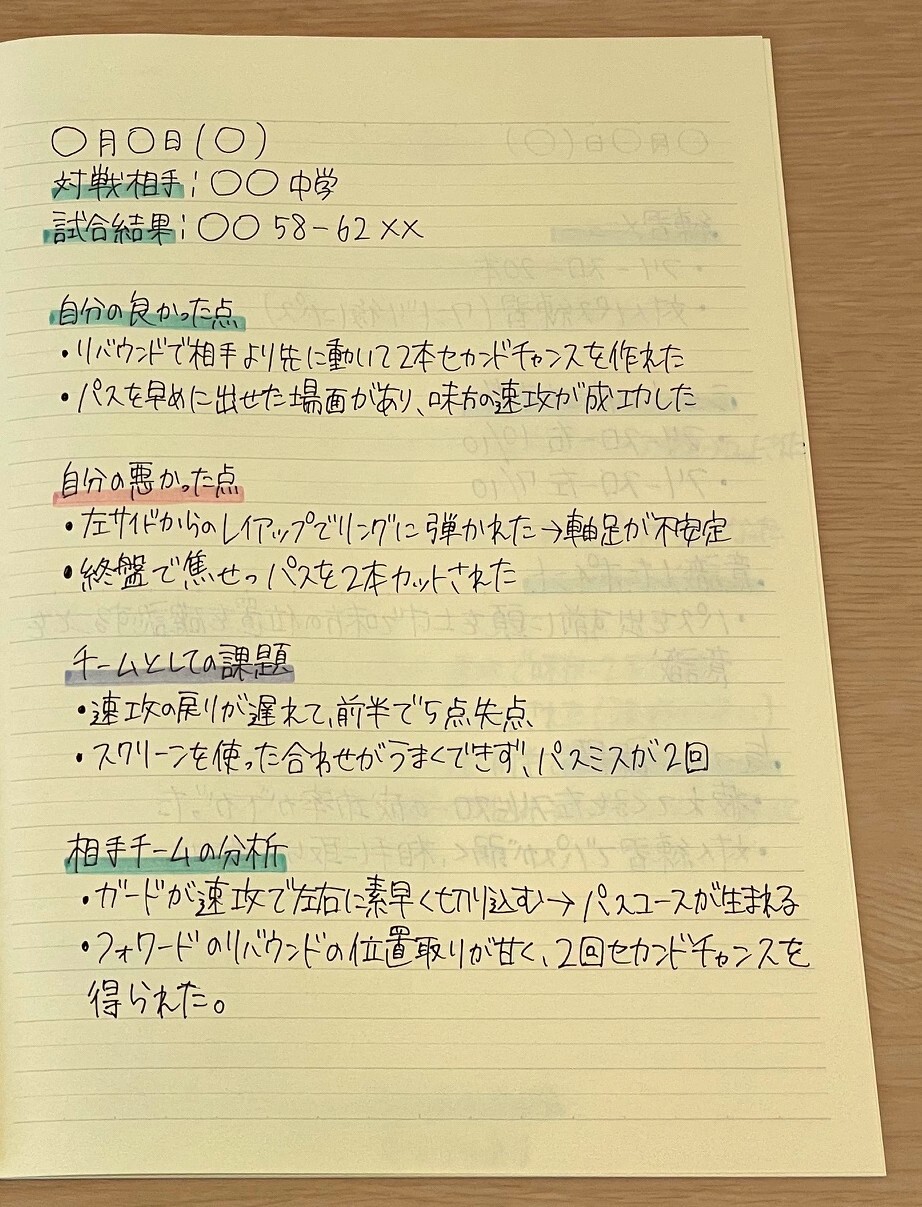

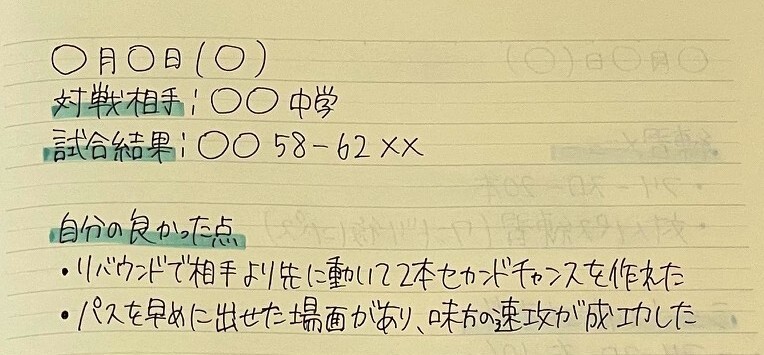

自分の良かった点

試合後に自分のプレーで良かった点を振り返ることは、成長を実感し次につなげるためにとても大切です。

ただ「シュートが入った」と書くだけでなく、なぜ成功したのか、どの動きや判断が効果的だったのかも一緒にメモすると、再現性のある強みとして意識できますね。

たとえば「リバウンドで相手より先に動けた」「パスのタイミングが良くて味方がシュートしやすかった」など、具体的に書くと、次の試合でも同じプレーを意識しやすくなります。

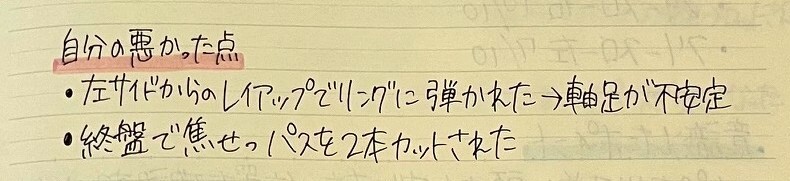

自分の悪かった点

試合後に自分の悪かった点を振り返ることは、次の試合や練習で改善につなげるための第一歩。

ただ「ミスした」「パスが通らなかった」と書くだけでは課題が曖昧なままになってしまいます。

どの場面で、誰に対して、何が原因で失敗したのかを具体的に書き出すと、原因が明確になり改善しやすく。

たとえば「ドリブルで相手を抜こうとしてボールを失った」「パスのタイミングが遅れて味方に渡らなかった」といった具合に書くと、自分が意識すべきポイントが見え、パフォーマンス向上に役立てることができそうですね。

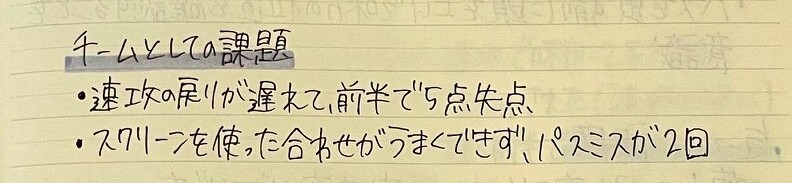

チームとしての課題

試合後にチームとしての課題を振り返ることは、次の試合や練習でチーム全体のパフォーマンスを上げるために重要ですね。

ただ「ディフェンスが弱かった」「連携がうまくいかなかった」と書くだけでは具体性がなく、改善策につなげにくくなることも。

どの場面で、どのポジションやプレーに問題があったのかを具体的に書くと、チーム全員で共有しやすくなりますよ。

たとえば「速攻の戻りが遅れて失点した」「スクリーンの合わせが合わずパスが通らなかった」など、状況を明確にすることで次回の練習で重点的に改善できそうですね。

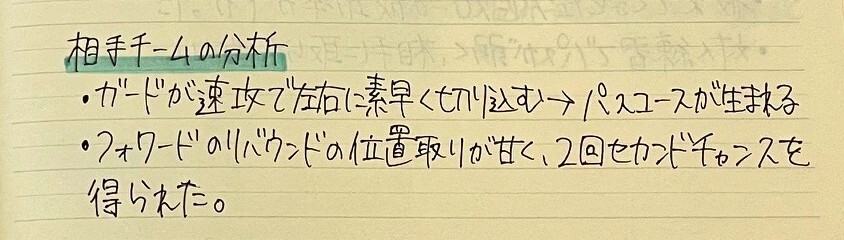

相手チームの分析

試合後に相手チームの特徴や傾向を分析して書くことは、次の試合で有利に戦うためにとても役立ちます。

ただ「相手が強かった」と書くだけでは情報が曖昧で、対策につなげにくくなるので注意しましょう。

どの選手が得意な動きをしていたか、どのタイミングで得点を重ねたか、守備の弱点はどこかなどを具体的に書き出すと、次の試合での戦略や自分の動き方を考えやすくなりますね。

たとえば「ガードが速攻で左右に切り込むときはパスが通りやすい」「フォワードはリバウンドの位置取りが甘い」といった観察を残すと、チーム全体で改善策や対策を共有しやすくなりますよ。

バスケノートを続けるポイント

続けることは、上達のための大切な習慣ですが、毎日書くのは意外と大変に感じることもありますよね。

では、どうすれば無理なく続けられるのでしょうか。

ポイントを押さえて書き方や記録方法を工夫すると、ノートは単なる記録ではなく、自分の成長を実感できる頼れるツールになります。

ここでは、バスケノートを続けるモチベーション維持の具体的な方法を紹介します。

記録項目を絞る

バスケノートを毎日続けるには、記録する項目をあれこれと増やしすぎないこと。

「書くことが多すぎて続かない…」と感じたことはありませんか?

そんなときは、自分の成長に直結する項目だけに絞って記録すると、書く負担が減って振り返りやすくなりますよ。

たとえばシュートの成功率、ターンオーバーの原因、今日意識したプレーの3つに絞るだけでも、自分の課題や改善点を十分に確認できそうです。

実現できる目標設定

無理のない目標を設定することがモチベーション維持のカギです。

大きすぎる目標だと途中で挫折しやすく、「書く気がなくなる…」ということも。

そこで、達成可能な小さな目標を立てると、毎日の練習やノート記録にやりがいを感じやすくなるはず。

たとえば「今日は右手レイアップ10本を成功させる」「ターンオーバーを1回以内に抑える」といった具体的な目標なら、ノートを振り返ったときに達成感を味わえ、続けるモチベーションが自然と高まりますね。

振り返りのサイクルを作る

ただ書くだけでなく「振り返りのサイクル」を作ることがポイント。

毎日の練習で気づいたことや課題を記録し、週や月ごとにまとめて振り返ると、自分の成長や課題がはっきり見えてくると思います。

このサイクルを意識すると、「今日書いたことが次にどう活きるのか」が分かりやすくなりそうですね。

小さな達成や改善を確認しながら繰り返すことで、続けやすく、上達を実感できる習慣に。

レベルや目的に合わせたおすすめノート術

ただ記録するだけでなく、自分のレベルや目的に合わせて書き方を工夫すると、より効果的に活用できます。

初心者は基礎の確認や成功・失敗の記録を中心に、上級者は細かいプレーの分析や戦術の振り返りまで書くと上達につながりますよ。

自分に合ったノート術を見つけることで、練習の効率が上がり、振り返りもしやすくなるのではないでしょうか。

初心者から上級者向けのおすすめのノート術とチームに共有する際のポイントをお教えします◎

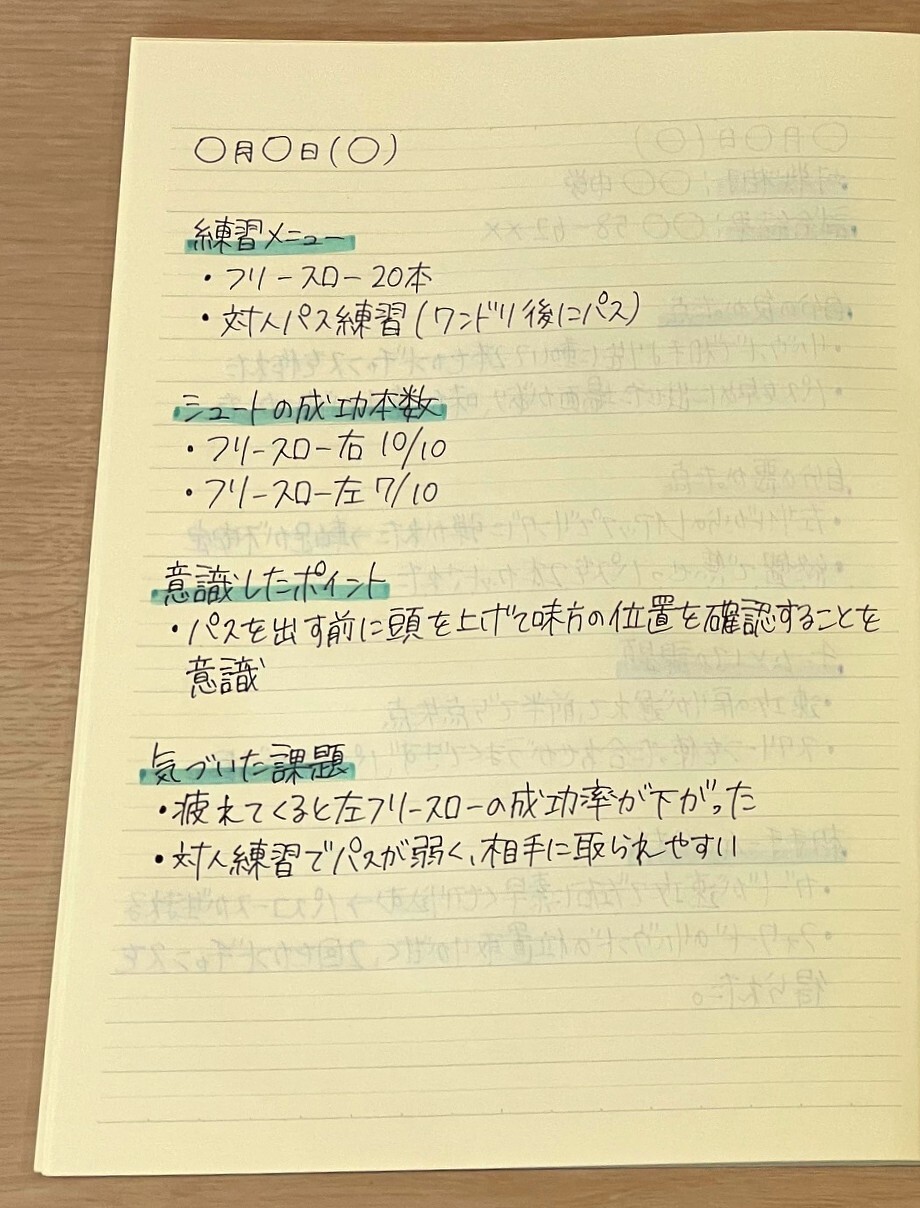

初心者向け

バスケ初心者にとって、ノートに何を書けばいいか迷うこともあるかもしれません。

まずは、基本的な記録方法として「練習メニュー」「シュートの成功本数」「意識したポイント」「気づいた課題」の4つを押さえると分かりやすくなりますよ。

たとえばシュート練習では「フリースロー10本中7本成功」と数字で残し、ドリブルやパスでは「ボールを持ったときに頭を上げることを意識」と一言書くだけでもOK。

さらに、状況に応じて「疲れているときは成功率が下がった」「対人練習ではパスが通りにくかった」と簡単にメモしておくと、後で振り返ったときに原因や改善点が見つけやすくなりますね。

上級者向け

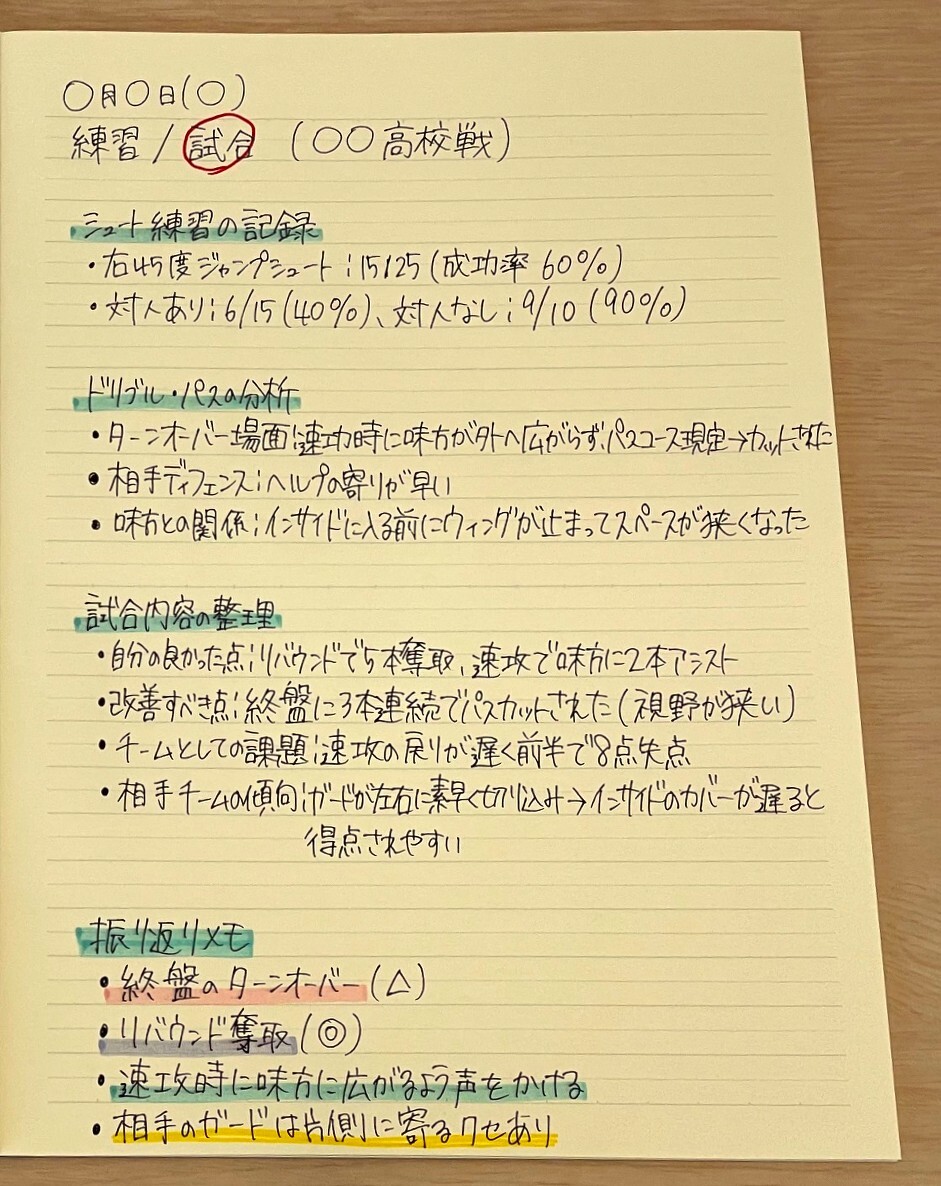

上級者がバスケノートを活用する場合、単なる数字や感想の記録だけでなく、プレーの傾向やチーム戦術まで詳細に分析することがポイントになってきます。

たとえばシュート練習では「右45度の角度からのジャンプシュート成功率」「対人がある状況となしの成功率」を分けて記録すると、弱点がより具体的に。

ドリブルやパスでは「ターンオーバーが起きた状況」「相手ディフェンスの位置」「味方の動き」といった細かい状況もメモしておくと、改善策が明確になりますね。

さらに試合では、相手チームの傾向や自チームの連携ミスをカテゴリごとに整理することで、戦術面の強化にもつなげられ、よりバスケノートが活きてくると思います。

データやメモの色分けや、◎○△×などの評価記号を使うことで、振り返りが視覚的に分かりやすくなり、次の練習や試合で具体的な行動に結びつけやすくなるのでおすすめです。

チームに共有する際のポイント

チームに共有するときは、自分の記録をそのまま出すのではなく、仲間と一緒に活かせる形にまとめることが大切。

たとえば「練習で成功したプレー」「うまくいかなかった連携」「試合中に感じた相手の強み・弱み」といった項目を簡潔に書くと、ミーティングや次の練習にすぐ役立ちますね。

個人の反省を責めるように書くのではなく「次にどう改善するか」「どうすればチーム全体にプラスになるか」という視点を持つことに注意しましょう。

図や簡単な矢印で動きを書いて、色分けで「課題=赤」「改善案=緑」と示すと、誰が見ても分かりやすく。

こうした工夫を取り入れると、個人の成長だけでなくチーム全体のレベルアップにもつながるはずです。

まとめ

バスケノートは、ただ練習を書き残すだけのものではなく、自分の成長を支えてくれる大切な道具。

「今日できたことは何だったかな?」「次に直したいポイントはどこだろう?」と問いかけながら書くことで、課題や成長のヒントが自然と見えてくるはず。

色分けや記号を使えば振り返りがもっと楽になり、数値で残せば自分の変化をはっきり感じられるようになります。

続けるうちに、努力の積み重ねがノートに残っていくのを見て、次の練習や試合へのモチベーションにつながるように書いていきましょうね。