about OGUNO

おぐのとは

OGUNOは

こうしてうまれました

OGUNOの母体は大栗紙工株式会社という会社です。主に文具メーカーの協力工場としてノートを製造してきました。

そんなわたしたちが、今なぜ自社のノートブランドを立ち上げたのか、これまでどんなふうに仕事をしてきたのか、ちょっと語らせてくださいね。

メーカーの協力工場として

ノートは社会を映し出すもの

毎日なにげなく使っているノート。文具屋さんの棚にいつもならんでいるノート。変わらないように見えて、実はいろいろな社会の変化を映し出しているのです。

わたしたちの創業は1930年。はじめは帳簿だけをつくっていました。戦後すぐに大手文具メーカーの協力工場となり、高度成長期には生産数がぐんぐん伸びていきました。

ところが1950年代半ばには、帳簿の需要も少しずつ減少。そこで帳簿から学習用ノート(いわゆる大学ノート)へとシフトすることになりました。「これからは教育の時代だ」と言われていたころのことです。その通り、子どもの数が多かったこともあり、ノートはとてもよく売れました。1970年代には、それまでの糸綴じノートから、より生産効率のいい無線綴じノートへと製造方法が変わり、それに合わせてわたしたちも機械を変えていきました。

1990年ごろからは、少子化の影響もあり生産数は横ばいに。ところが2000年代に入ってドット入り罫線ノートが大流行し、生産が追いつかないほどの需要がありました。そんな状態が数年つづき、現在はデジタル化の影響もあって、生産数はふたたび横ばいの状態です。

どうでしょう?ノートって案外、時代の変化や流行に大きく影響されるものだとお分かりいただけたでしょうか。人々の生活の中にとけこんで、暮らしや学びをささえているものだからこそ、社会の動きを如実に反映するものなのです。そんな変化の中で、わたしたちの工場では、製造体制を変えたり、技術を進化させたりして対応してきました。

夢見つつ、届かなかった自社ブランド商品

「自社ブランド商品をつくりたい」。そんな想いはずっとありました。社内でも2000年ごろから、何度かそんな話が持ち上がりました。でも立ちはだかるのはいつも生産ロット数の問題でした。

わたしたちは基本的に、メーカーから注文を受けて生産しています。だから工場の機械は「同じものを大量に安定した品質でつくる」のは得意でも、小ロットでつくるとなると、コストの問題、原料となる紙の仕入れの問題などがあり、とてもむずかしいのです。そういうわけで、自社ブランド商品の話は「いつかできたらいいね」と語る夢のままでした。

ユーザーのことばに初めてふれて

まさかノートが使いにくいなんて

2019年、そんなわたしたちに転機がおとずれました。とあるきっかけで、発達障害の方々の支援をしている人と知り合いました。そこで「当事者のみなさんの中には、ノートが使いにくくて悩んでいる人たちがいる」ということを知ったのです。

驚いたわたしたちは、当事者の方々からノートについてのお悩みをくわしくお聞きする機会をいただきました。するとこのような悩みが出てきたのです。

「白い紙がまぶしくて書きにくく、読み返しにくい」

「書いているうちに行が分からなくなってしまう」

「余白の日付らんなどが気になって集中できない」

「表紙のデザインが派手だとそちらに気がとられてしまう」

ではノートをどうされているのかというと、現在売られているノートの中から、自分にとって一番“マシ”なものを選んで使われているとのこと。

コミュニケーションをとるために、また自分のメモとして、当事者のみなさんこそノートの“ヘビーユーザー”だとも言えるのに、満足できるノートがないなんて。ノートをつくっているわたしたちは、大きなショックを受けました。

“ノートってこういうものだ”

と思いこんでいた

みなさんは“ノート”というと、どんなものを思いうかべますか?白い紙に罫線が等間隔にならんでいて、余白部分に日付らんがあって…。だいたいそのようなものではないでしょうか。長年ノートをつくり続けてきたわたしたちも“ノートってこういうもの”だと思っていました。

一日に何万冊もノートをつくり、売れていく。それはつまり、みなさんが満足して使ってくださっているから。そう信じていました。まさか使いにくいと感じている人たちがいらっしゃるなんて、考えたこともありませんでした。けれど困りごとがあると知ったからには、それをなんとか解決したい。わたしたちのものづくり魂に、ぽっと灯がともったのです。

「発達障害の方々が心地よく使えるノートがつくれないだろうか。」

わたしたちは真剣に考えました。当事者のみなさんとも何度も検討を重ね、試行錯誤をくりかえしました。そうしてうまれたのがmahora(まほら)。同時に、長年の夢だった自社ブランドOGUNOが立ち上がったのです。

“ノートの未来を開く”とは

ユーザーの声が届くからこそ、うまれたクリエイティビティ

“ノートってこういうもの”という思いこみからぬけ出すこと。

わたしたちの挑戦は、そこからはじまりました。そしてうまれたmahora(まほら)は、わたしたちの意識にも大きな変化をもたらしました。

「こんなノートがほしかった」「子どもが勉強するようになった」など、ユーザーからのよろこびの声が届くようになりました。うれしいことに、日本文具大賞のデザイン部門 優秀賞やグッドデザイン賞などもいただきました。

ユーザーの声が届くようになると、わたしたちの中にもあれこれとアイデアが生まれるようになりました。「こんなノートはどうだろう?」

「あんな困りごとが解決できないだろうか?」ノートづくりの現場に、クリエイティビティ、つまり“創造力”がうまれたのです。

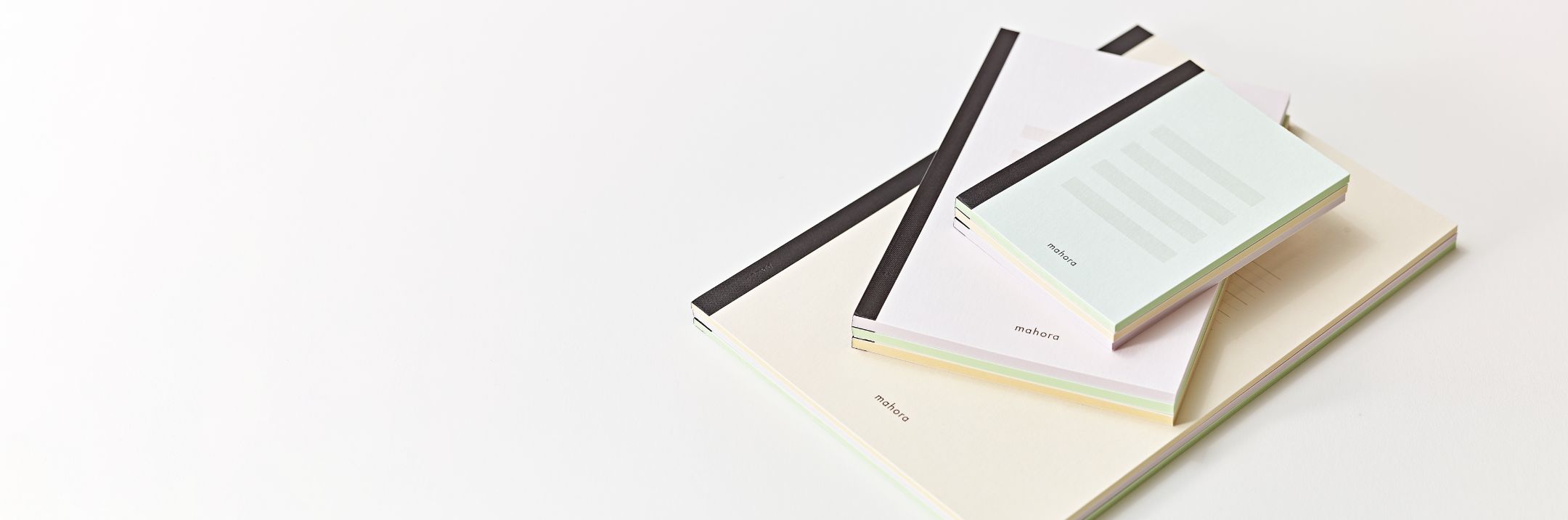

mahora

Sustainable Pad(サステナブルパッド)

A4→A1ノート

今、わたしたちのもとには、いろいろな人からノートのアイデアが届きます。そこから新たに2つの製品も誕生しました。

「Sustainable Pad(サステナブルパッド)」。食べられなくなったお米でつくった紙を使っています。そして「A4→A1ノート」。A1サイズの大きな紙が、A4サイズにすっと収まる便利なノートです。

ノートを開くとき、どんな顔をしていますか?

あなたはノートを開くとき、どんな顔をしていますか?いつも笑顔で…とまでは言いません。ただ、「まぶしい」と顔をしかめたり、「書きにくい」とまゆをよせたり…そんな顔は見たくないなぁと、わたしたちは思うのです。

ぱっと開いたとき、あなたがこれから学ぶことが、あなたの頭の中の考えが、あなたの心のつぶやきが、紙の上にとけこむように書きとめられるノート。もう一度開いたとき、新しく書きたいことがあなたからあふれ出すノート。OGUNOのノートは、そんなノートであるために、これからもノートのかたちを探りつづけます。

多様な人の生きかた、変わりゆく地球環境…これまで社会を映しつづけてきたものだからこそ、これからもそのかたちやありかたを考えつづけたい。

それがOGUNOの開く、ノートの未来なのです。

大栗紙工株式会社

代表取締役社長

大栗 康英

logo design

ロゴマークに込めた想い

普段から机の上に積み上げられて、

いつもわたしのそばにある

長年愛用しているノート。

このロゴマークはそんなノートを

イメージしています。

ロゴカラーはアースカラーにあたるグリーンとブルーを混ぜたブルーグリーンを設定。彩度を抑えたアースカラーは派手さもなく目立つこともないが、植物や水といった常に身近にあり暮らしの中に溶け込むもの、「OGUNO」もそんな存在でありたいという想いを表します。